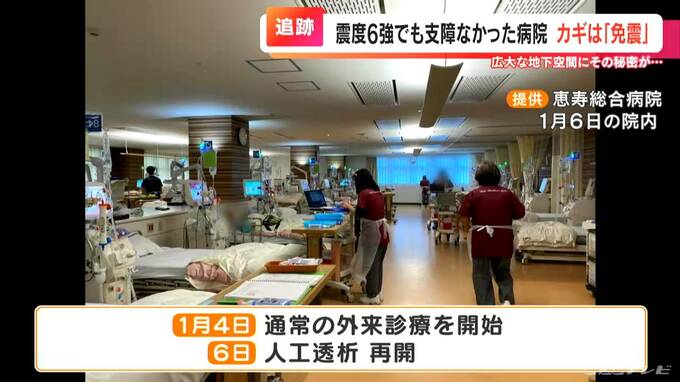

病院本館の地下、免震構造の秘密は…

(大石アンカーマン)

「気をつけてくださいね」

狭い入り口からその場所へ、初めてテレビカメラが入ります。

地震防災と耐震工学の専門家、名古屋大学の福和伸夫 名誉教授にも同行してもらいました。

(大石アンカーマン)

「ここに免震構造の秘密があるわけですか」

(名古屋大学 福和伸夫 名誉教授)

「その黒いものです。それが積層ゴムというものなんです。柱の下ごとにゴムを置いて、柔らかいので地面だけが揺れて、建物が揺れないようにできています」

建物を支えているのは、ゴムと金属を交互に重ね合わせた「積層ゴム」。

左右に大きくねじれ、揺れを吸収します。

これが9メートル間隔に全部で49か所設置されていて、地震に耐える事ができたのです。

どう揺れたかを記録する金属板には、くっきりと揺れの方向や長さが刻まれていました。

(名古屋大学 福和伸夫 名誉教授)

「傷がついていますね。このひっかき傷がそのときにどのように揺れたかを示しているんです」

(大石アンカーマン)

「ここまでいってます。これだけ移動したということですか」

(名古屋大学 福和伸夫 名誉教授)

「そうですね、こっちには20センチくらい動いていますね」

(名古屋大学 福和伸夫 名誉教授)

「耐震構造というのは、残念ながら揺れるんです。特に医療というのは、地震直後から医療を継続するというのが、すごく大事なので、手術中でも手術が続けられるような揺れない建物にするのがすごく大事なんです」

恵寿総合病院では、2011年の東日本大震災の後、本館を免震構造で建て替えることを決定。井戸水のろ過装置や、電気も非常時用の自家発電や電力会社2系統から引くなど震災対策をしました。

1月4日には通常の外来診療を開始。6日には人工透析も再開できたのです。

(恵寿総合病院 神野正博 理事長)

「ただ、地震で激甚災害のあとの被害に関しては、いろいろ国からの補助が出ますが、それが災害の前に対策をすると補助がもらえない」

(名古屋大学 福和伸夫 名誉教授)

「国の方向性を変えてもらわないといけないので、こういう大切な病院に関しては、起きた後とにお金を出すのではなくて、起きる前に免震化をする補助制度ができるといいかなと思います」

来るその時に向け、どう備えるのか。そのあり方を見直す必要に迫られています。

2024年2月8日放送 CBCテレビ「チャント!」より