雪道でのスリップ防止のため装着する『タイヤチェーン』が、スタックにどれほどの効果があるのか、を調べる“実験”が新潟県魚沼市のスキー場で行われました。

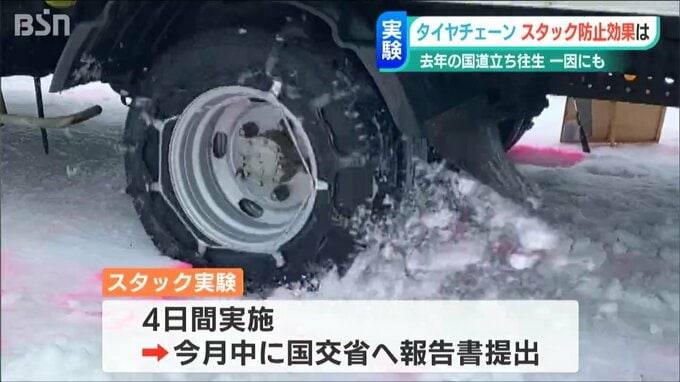

踏み固められた雪を掘ってつくった『くぼみの出来た道路』でトラックを実際に動かし、チェーンを巻いたタイヤが“くぼみ”から抜け出せるのかどうかを調べます。

なぜこんな実験を?

2022年12月、新潟県柏崎市内の国道では、大雪の影響で車が相次いで“立往生”し、一時22kmに渡って車が滞留しました。雪道にタイヤを取られて『スタック』してしまい、動けなくなった車が続出したのもその一因とみられています。

停車と発進の繰り返しで、くぼみが雪の路面にできたしまったと考えられています。

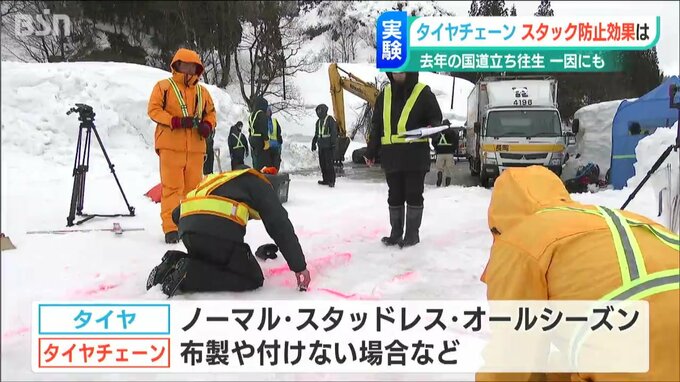

国交省からの受託で、スタックの原因などを5年に渡って研究している「新潟大学」と「福井大学」とが共同実験を行いました。

今年の課題はタイヤチェーンのスタック防止効果です。

今回の実験では、ノーマルタイヤやスタッドレスなど3種類のタイヤとさまざまなタイヤチェーンとをそれぞれに組み合わせ、何センチの“くぼみ”でスタックするのかを調べました。

例えば、オールシーズンタイヤに布製のチェーンを装着した実験では、深さ6cmのくぼみから発進させた場合には抜け出すことができませんでしたが、4cmのくぼみからは発進することができました。

【福井大学 藤本明宏准教授】「この場合、スタックする境界線は5cmくらいなのでは、とする結果がでました。どういう深さでスタックするか、こういうチェーンを付けたらどれくらいスタックしにくくなるか…。そういう事を把握するのが重要」

実験は4日間実施され、結果については今年度中にも国交省へ報告書が提出される予定です。