新潟県北を襲った豪雨から1か月。

私たちはあの豪雨から何を学んだのか。様々な角度から考えます。

河川の管理 本流と支流の狭間で…

刻一刻と状況の変わる中、最前線の現場では何が起き、どんな判断が下されていたのか。被害は最小限に食い止められたのでしょうか。

8月3日の記録的豪雨で関川村の荒川沿いにある高田集落では、大きな被害が出ています。全76世帯のうちおよそ70世帯で浸水被害を受け、中には2メートル以上の高さまで水に浸かった住宅もありました。

高田集落で消防団に所属する須貝俊紀さん(41歳)は、本流の「荒川」と、集落を流れる支流「前川」との間に設置された「高田排水樋管」の開閉操作を国から任されています。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「午後6時くらいから急に水位が上がって、ちょっとこれはまずいんじゃないかなとなって」

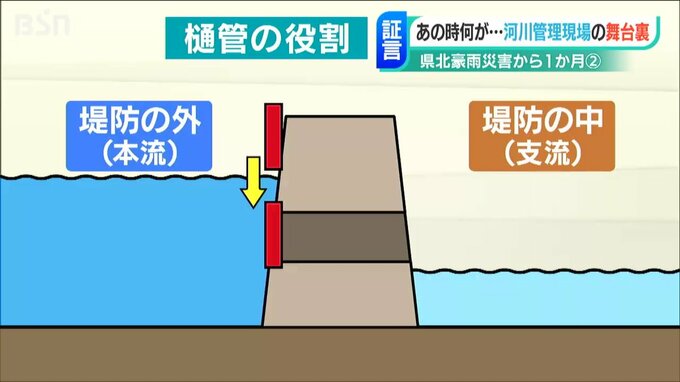

樋管とは河川の堤防などに設けられている設備です。普段は門を開けて雨水などの排水口にし、洪水などで河川の水位が高くなった場合には門を閉じて、堤防内への本流の逆流を防ぎます。

【羽越河川国道事務所 近藤栄一事業対策官】「樋管は逆流を防止するためにゲートを閉じる重要な施設になっています」

荒川の流域には28の樋管があり、国や自治体などによって管理されています。中でも高田排水樋管は用水口が3つある大きな樋管で、羽越河川国道事務所の管轄です。

先月3日の豪雨で、須貝さんは事務所から連絡を受けて現場に駆けつけました。逆流が確認された場合に門を閉じるためですが、そこで須貝さんが恐れたのは、樋管の門を閉じることで集落内に降る雨水が排出できなくなる「内水氾濫」でした。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「集落側の方に水が溜まって、その時の段階はもう水があふれだしていたんですけど、閉めることによってやはりどんどんどんどん溜まってくるから…」

河川や水害に詳しい長岡技術科学大学の細山田得三教授は、樋管を閉じる操作判断の難しさを指摘します。

【長岡技術科学大学 細山田得三教授】「どんどん水が上がってくる、いつ閉める。そのタイミング一つじゃないかと」

須貝さんはギリギリまで雨や河川の様子を見極めていました。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「閉めれば確かに本川からの水は来ないが、逆に前川の上流からの水がどっと来ると溢れてしまうので、その塩梅というか調整は難しい」

細山田教授は樋管を閉めた際は排水が必要だと強調します。

【長岡技術科学大学 細山田得三教授】「閉めた状態で排水するにはポンプアップするしかない。もう一刻も早く排水ですよ。それはもう間違いない。」

関川村からの要請を受けて羽越河川国道事務所では、高田集落に溜まった水を荒川に排水するために、3日午後8時半から翌日の午前8時半まで排水ポンプ車を稼動させました。

荒川と前川の水位に目を凝らしていた須貝さんは、排水ポンプ車の稼動を確認したのちに樋管の門を閉じることを決断。3日午後9時半、樋管を閉じました。

しかし一方で集落にはすでに大量の水が溜まり始めていました。このため須貝さんは、樋管の開閉操作で排水を試みることにしました。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「開けたり閉めたりというのをやって、なるべく集落の中に溜まっている水を荒川の方に出せるようにやっていたんですけど、やはり流れてくる量の方が多かったので、なかなか捌けきれなくて」

その後も樋管の開閉操作を続けていましたが雨の勢いは止まらず、午前0時ころに消防団から退避命令が出され、撤退を余儀なくされました。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「排水稼働していたので、半分くらい樋管を開けて退避した」

また細山田教授は、樋管を閉めると集落内の排水ができずに内水氾濫が起きる可能性のあることは住民に対してアナウンスすべきで、その役目は市町村が担うべきだと言及します。

【長岡技術科学大学 細山田得三教授】「地元での操作だから、市町村がアナウンスをやることで間違いないと私は思っている」

決まりは無いということですが、高田集落の羽越河川国道事務所は、樋管を一時的に閉めたことを伝えていません。

【羽越河川国道事務所 近藤栄一事業対策官】「避難指示などは村の役割が有るので、我々と村と連携を強化しながらやっていく必要があるのかもしれない」

樋管の開閉操作で排水を促し集落を守ろうとした須貝さんは、改めて樋管の門を閉じる判断の難しさを感じています。

【樋菅操作員 須貝俊紀さん】「…本当に難しい。水位もすぐに上がるところだから…。今回みたいな感じで一気に降られると、被害が大きくなる。判断するのに怖い部分はありますよね」