青森市の夏を熱く焦がす青森ねぶた祭。国の重要無形民俗文化財にも指定された、東北を代表する夏祭りです。

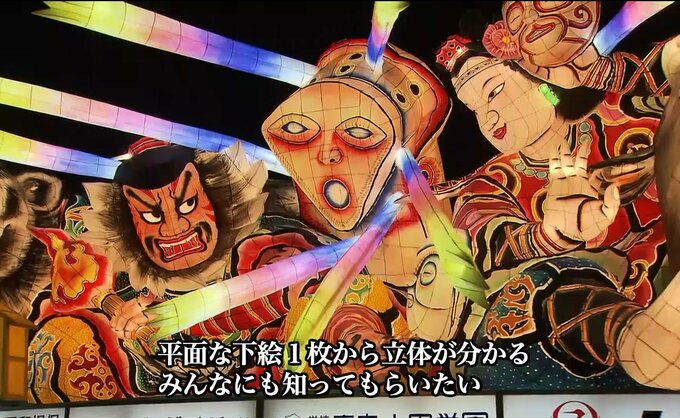

祭りを象徴するのが、夜空に躍動する勇壮な大型ねぶた。

これらは、ねぶた師が1枚の「下絵」をもとに、1年をかけて作っています。

ねぶたを作る上での“設計図”とも呼べる「下絵」。もちろん、世界に一つしか存在しません。

こうしたねぶたの文化を後世に残そうと、ねぶたの「下絵」をNFTと呼ばれる技術でデジタルアート化する取り組みが進められています。

その裏には、コロナ禍でのねぶたを取り巻く環境の変化がありました。

ねぶたの「デジタルアート」とは?

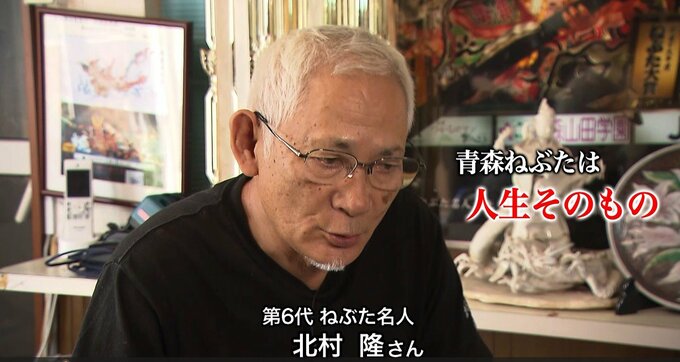

これまでに、ねぶた大賞10回、田村麿賞2回など数多くの賞を受賞した第6代ねぶた名人の北村 隆さん。

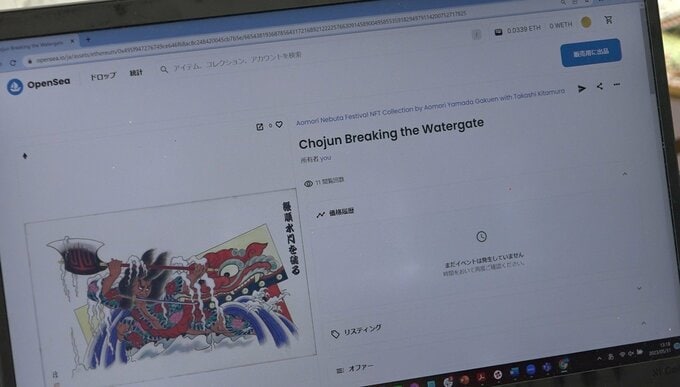

このほど、北村さんが2022年に手がけた大型ねぶた「2022三内丸山 縄文の祈り」の下絵がNFTアートとなりました。

※北村隆さん

「後世に、昭和何年に、平成何年にこういうものを誰が作ったかとかというものをずっと残してもらいたかった。」

北村さんがこうした思いに至った背景には、新型コロナウイルスがありました。

新型コロナが世界中で猛威をふるった影響で、青森ねぶた祭は2020年、2021年と2年連続で中止に。これまで当たり前のように続けてきた「ねぶたを作って運行し、祭りが終われば壊して新たなねぶたを作る」というサイクルが当たり前ではなくなりました。

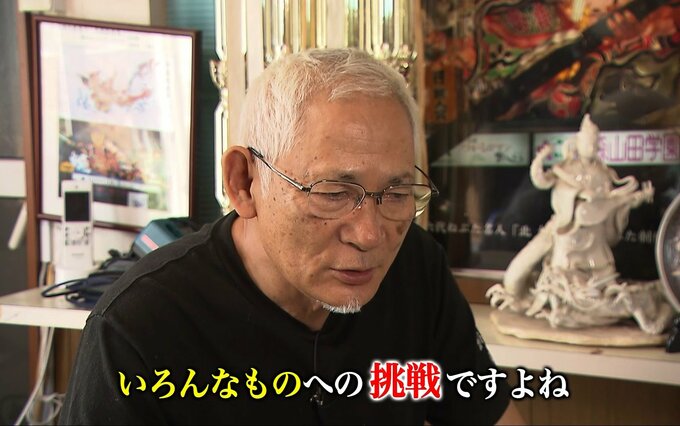

※北村隆さん「私の先輩方は私よりすごくこだわりがあるんですよ。私もやっぱり、そういうこだわりがあるんだよね。」「常識じゃないことが常識になってきているんですよ。そういう意味で、ねぶたっていうのもあまりこだわっちゃダメなんじゃないかと思う時もある。私はいつも考えている。『何かもっとあるはずだ』と。いろんなものへ挑戦ですよね。」

北村さんがこれまでに手がけた大型ねぶたを後世に残していくために、今回、合わせて5つのねぶたの下絵をNFTアート化しました。

唯一無二の価値を付ける「NFTアート」って?

北村さんのねぶたの下絵をデジタル画像化し、複製できない特別な価値をつけた「NFTアート」とはどのようなものなのでしょうか。

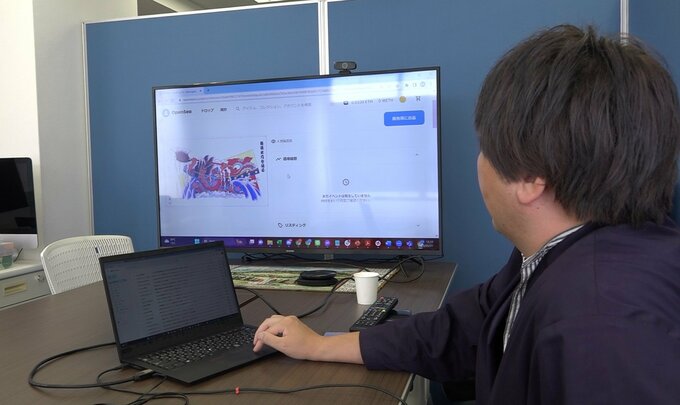

今回、NFTアート化を手がけた岩手県に本社を置くIT企業

「SOKO LIFE TECHNOLOGY」を訪ね、社長の菅原壮弘さんにお話を伺いました。

※ SOKO LIFE TECHNOLOGY 菅原壮弘さん

「私も下絵から(ねぶたの)山車ができるという工程については知らなかったところもありまして、ダイナミックな山車が下絵の状態から作られていくんだなということを感じて、これは本当に後世に残していくべきもの。山車を永遠に保存することはできないけど、NFTにすれば、下絵は永遠に残るので非常に意義のある取り組みになったのではないかと思います。」

そもそもNFTアートというものは、どのようなものなのでしょうか?

※ 菅原さん「NFTについても、画像データをブロックチェーン上に乗せるっていう行為をしているので、画像自体がデータ改変されるわけではないです。」

生成されたデジタルデータを、取引情報を暗号化して記録する技術を利用することで、代替できないデータであることを証明することができます。

地元岩手県でNFT技術を活用したふるさと納税の返礼品を手がけていた菅原さん。それがきっかけとなり2022年、青森市が新たな事業を支援する「青森アクセレータープログラム」に菅原さんの事業が採択されました。

そして今年、NFTアート化されたねぶたの下絵は、青森市のふるさと納税返礼品として採用されることになりました。

※ 菅原さん「ねぶた祭のNFTがあるということで、こういうお祭りがあるんだ、実際に訪れてみよう、体験してみようにつなげられることがメリットだと思います。NFTを得て、文化を知って、最終的には訪れて体験していただくことにつなげていけたら。」

そして、ねぶた師の北村さんも下絵を通して、ねぶたの新たな魅力を知ってもらいたいと話します。

※北村隆さん

「ねぶたを作る前の下準備、構想を練って、それが一番時間がかかる。何を作るか、どういう形で、どういう構図で作るかが一番苦しい。下絵1枚、平面的なもので、立体がわかっちゃう。それをどういう風に、横はどうなっているか、上はどうなっているか、そういうのをみんなに知ってもらいたい」

コロナ禍を経て進んだ「伝統文化」と「デジタル」の融合。ねぶた文化の継承に向けた取り組みの一つとして、注目されます。