かつてその場所に何があったかを知る

なぜ、これほど県内の広範囲で液状化がおきたのでしょうか?

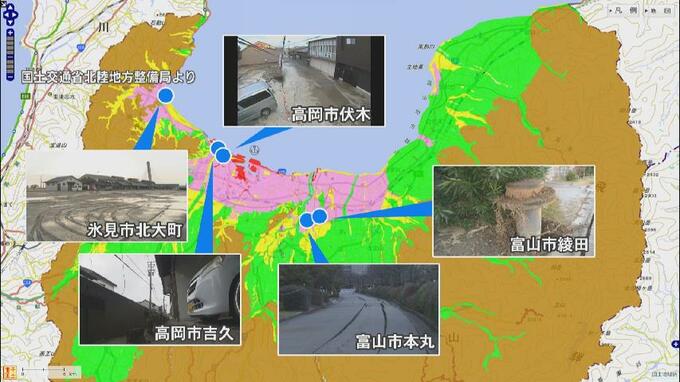

これは国交省が公開している県内の液状化しやすさマップです。最も液状化しやすい危険度4が赤色で、次に液状化しやすい危険度3はピンク色で示されています。

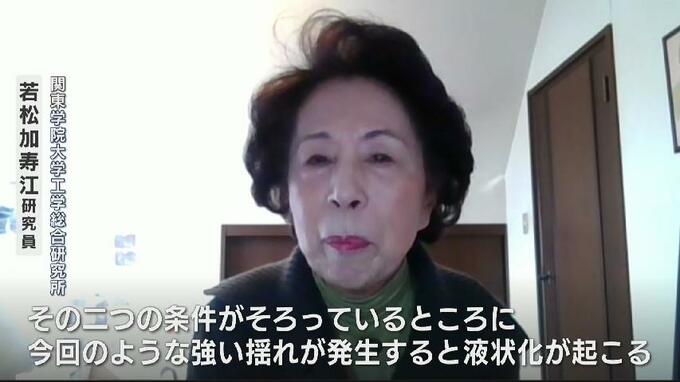

私たちが取材した場所と照らし合わせてみると、ほとんどが危険度3以上のエリアでした。このマップの作成に携わった地震地盤工学が専門の若松加寿江さん。

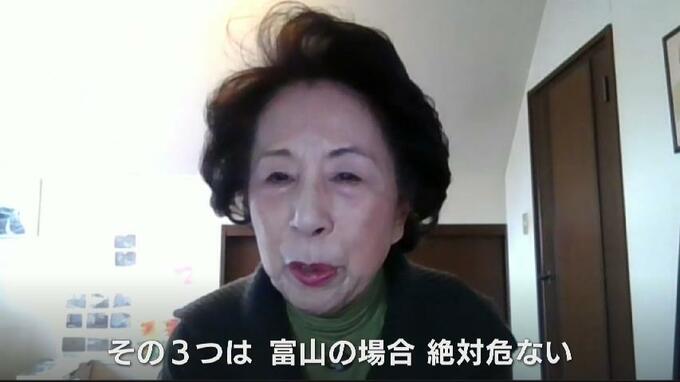

関東学院大学工学総合研究所・若松加寿江研究員:「液状化起こりやすいっていうことは昔の川筋、それから昔池や沼があったとこを埋め立てて、それから海岸の埋立地、その三つは、富山の場合は絶対危ない」

若松さんが富山が危ないと指摘する注意する場所が…昔、川が流れていた場所。池や沼があった場所。海岸の埋め立て地の3つです。

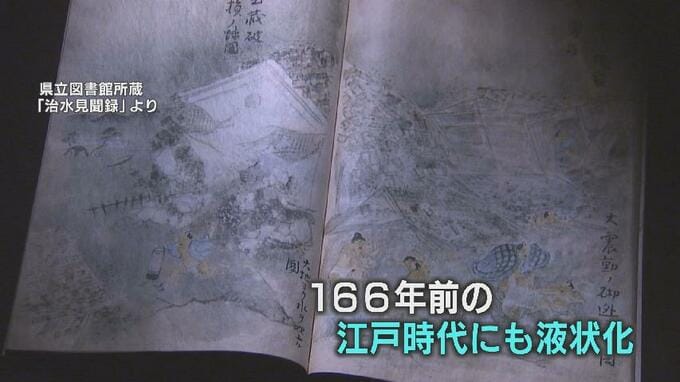

166年も前の江戸時代にも液状化の被害があったと若松さんは指摘します。

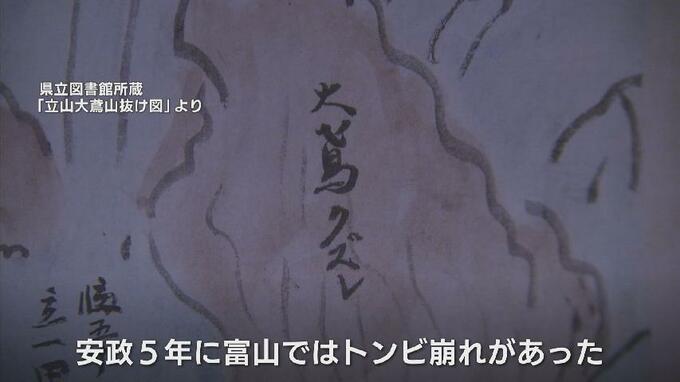

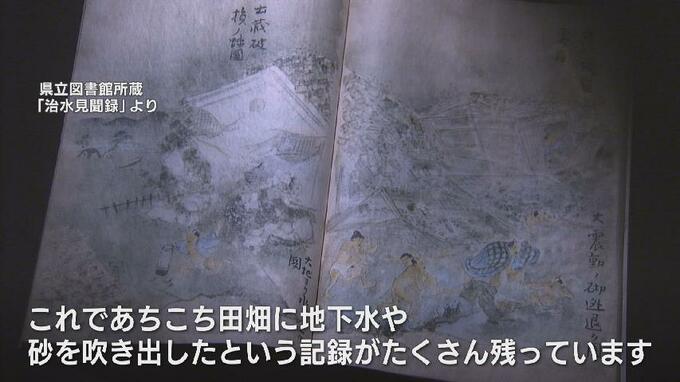

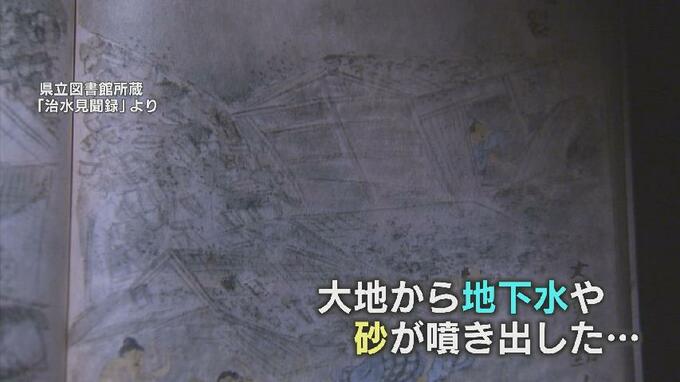

関東学院大学工学総合研究所・若松加寿江研究員:「今からもう160年以上前の安政5年。富山ではトンビ崩れというのがあったということで、これであちこち田畑に地下水や、砂を吹き出したという記録がたくさん残っています」

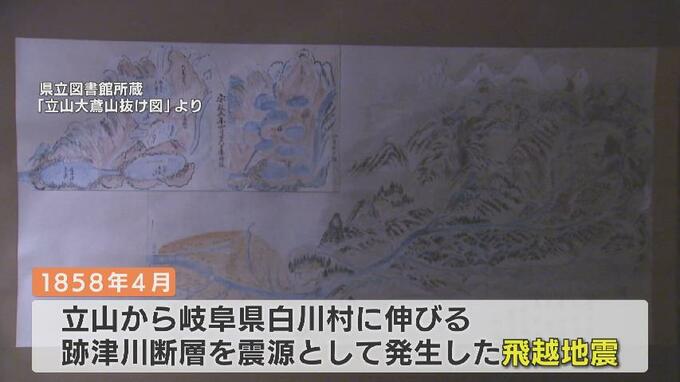

1858年4月、立山から岐阜県白川村に伸びる跡津川断層を震源として発生した飛越地震。

立山カルデラ周辺の大鳶山・小鳶山が「トンビ崩れ」と呼ばれる崩落を起こして“山が消えて”しまうなど山崩れが多発、その時を伝える絵には、大地から地下水や砂が噴き出した、つまり液状化の被害が起きたことが描かれているのです。

関東学院大学工学総合研究所・若松加寿江研究員:「富山県は背後にですね、北アルプスですか。山岳地帯があって河川が急流なんですね。急流だと石だとか砂をたくさん運んでくる。そういったことで堆積物が海岸部で厚いということが問題なんです。山が背後にありますので、地下水が山の水で浅いわけです。平野部でも。その二つの条件がそろっているところに今回のような強い揺れが発生しますと、液状化が起こる」

県内の住宅被害は12日までに8044棟で確認されています。