6日から7日にかけ関東甲信の広い範囲で、雪が降りました。

東京やさいたまでは最大8センチの積雪を観測したほか、東京23区などに大雪警報が出され、東京都内では足を滑らせ転ぶなどして、多くの人が病院に運ばれたほか、交通機関にも影響が出ました。

今回は東京などで発表された「大雪警報」。

実は場所によって、発表の基準が違います。

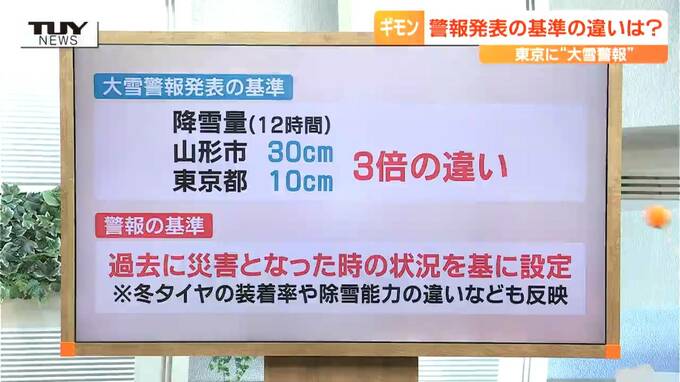

大雪警報の発表基準は、東京の場合は12時間降雪量が10センチですが、山形の場合は30センチ(平地)で発表となります。

なぜ、同じ雪なのに、地域によって警報を発表する基準に差が出るのでしょうか。

兵頭哲二気象予報士の解説です。

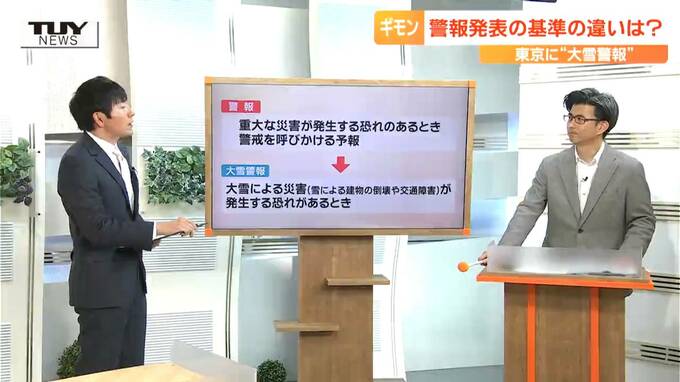

気象庁のホームページには、

「警報とは、重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です」との記載があります。

大雪警報は、「降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき」に発表されます。

兵頭気象予報士によると警報などの基準は、過去に災害が発生したときの状況をもとに設定されているということです。

東京は交通網に対し、除雪能力はそこまで高いものではありません。また冬タイヤ装着率もそれほど高くはありません。

一方、山形は交通網に対して除雪能力が高く、対応できる降雪量が東京より多くなっています。

したがって、東京は山形と比べ、より少ない雪の量でも災害が発生してしまう。

この差が「警報の発表基準の差」につながるということです。

また、大雪の注意報・警報で覚えておきたいのが、「発表基準が降雪量である」ということです。

積雪は関係していないため、雪が積もっていても、降雪が予想されていない場合は発表されません。

「注意報・警報が発表されていないから大丈夫」ではなく、解除されても一定程度は積もった雪の影響が続くことを考慮することが大切です。

そして、警報の発表基準が違うのは、「大雪」に限ったものではありません。