県内で100年以上の歴史を持つ「共同売店」の未来について考えるイベントが、4日に国頭村で開かれました。

「共同売店サミット」は、人口減少や少子高齢化などで運営の危機を迎えている共同売店の現状や課題について考えようと企画されたもので、およそ60人が参加しました。

共同売店は117年前に国頭村奥で生まれた相互扶助の仕組みで、本島北部や離島を中心に広がりを見せましたが、この20年間で30店舗が閉店し、現在はおよそ50店舗にまで減少しています。

サミットでは沖縄国際大学の村上了太教授が、有償のボランティアで運営するイギリスの事例や、移動販売車を活用する全国の事例など持続可能な共同売店のあり方を紹介しました。

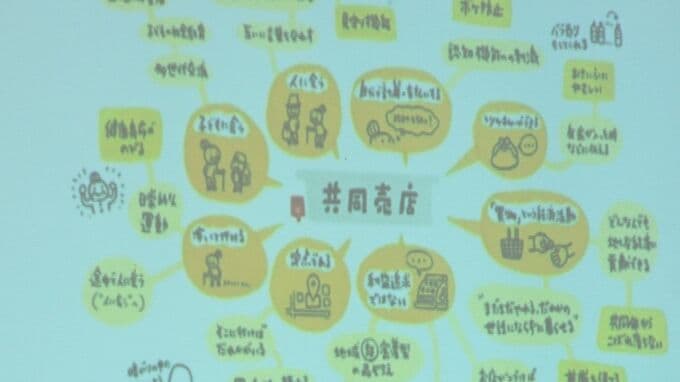

また、共同売店の魅力をSNSなどで発信している山田沙紀さんは、共同売店が地域の福祉や防災面でも重要な役割を果たしていると説明し、共同売店を通して地域住民がくらしと自治のあり方を考えることが大切だと話しました。