農業ロボット開発最前線 ~「勘と経験頼み」から脱却~

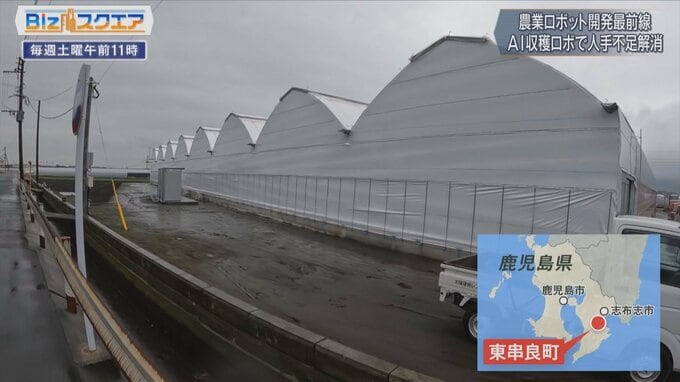

アグリストの強みはロボットだけではない。鹿児島県東串良町。2023年に建てられたのが、スマート農業の新たな拠点「アグリストファーム」。

アグリスト 農業生産部 学所寿氏:

こちらがアグリストの次世代パッケージハウス。このハウスの特徴は3つあると考えている。1つがロボット仕様であるということ。

こちらのビニールハウスでは、レールの上を走るロボットがピーマンを自動収穫している。

さらに養液栽培と天井を高くして、収穫量アップを狙う。

アグリスト 農業生産部 学所寿氏:

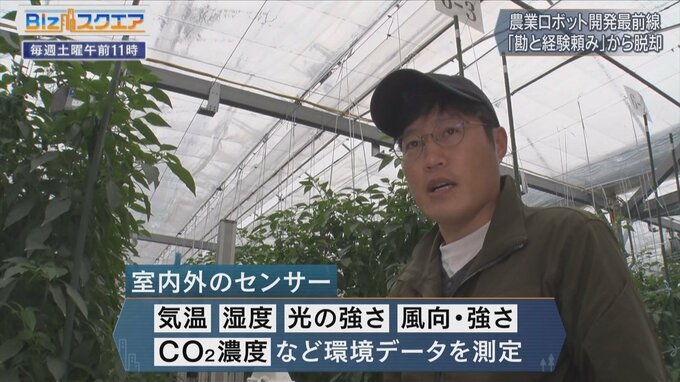

3つ目が環境制御。栽培室、外、それぞれにセンサーを置いている。そのセンサーで気温や湿度、光の強さ、風の向き・強さ、CO2の測定などの環境データの測定をして、見える化している。そうすることで、情報の共有や生産性の向上に繋がる。

アグリストでは、ピーマンの生育データに加え、栽培環境のデータを集め、最適な育成方法やロボットが効率よく収穫できる配置を検証している。

去年、金融業から転職した学所さん。農業経験はなかったが、データ農業を実践した結果、収穫量は同じ面積の従来の畑と比べて1.5倍に増えたという。

アグリスト 農業生産部 学所寿氏:

この栽培方法をこういう設定環境を使えば、このぐらいの収量が見込める売り上げも確保できるはずなので、十分事業として成立できるスタイル。この栽培方法と設計をパッケージにして、サービス提供できると思い、素人でも栽培できるような仕組みを作りたい。

アグリストが目指すのは、再現性と収益性の高い農業の実現。埼玉県羽生市にある「タカミヤの愛菜」。2023年9月、キュウリの自動収穫ロボットを導入した。

搭載されたカメラが、キュウリを捉えると、AIが画像から、大きさと下手の位置を判別。

成長したキュウリだけを選んで収穫していく。

タカミヤの愛菜 吉田剛 農場長:

単純に人と同じ作業を期待するのはなかなかまだハードルは高いかなと。ただどうしても人ではやりきれないところ。夏の猛暑で昼間はこのハウスも中で作業できなかった。

その中でもロボットは収穫してくれるので、人が出来ないところをやってくれる可能性も期待をしている。

この日視察に来ていた農業法人の担当者は「キュウリとか収穫にすごく時間がかかるので、そこを自動化できるのは、大分効率化できると思うし、その分コストも削減できるので、使いたい。

今や農家だけでなく、企業も注目する、アグリストのAI農業。

秦さんとともに、アグリストの司令塔を務める齋藤さんに今後の展望を聞いた。

アグリスト共同代表 最高経営責任者 齋藤潤一氏:

ロボットが場内のデータを取っているという部分がポイント。そうすると翌年もっと上がる、3年目もっと上がる。「勘と経験」から脱却した農業が実現するというのがポイント。

アグリスト共同代表 最高経営責任者 齋藤潤一氏:

食料自給率がカロリーベースで38%ぐらいと日本はなっていて、ほとんど物を海外に頼っていて、かつ国内の農家さんは、生活が大変だと言ってるような状態。このアンバランスを埋めていくということは、僕ら自身もやりたいと思う。どうやってやるのかというのが、我々のロボットのデータを活用したAI農業だと思う。

農業ロボット開発最前線 ~AI収穫ロボで人手不足解消~

「アグリスト」という農業スタートアップ。どういう会社か改めて紹介しますと・・・

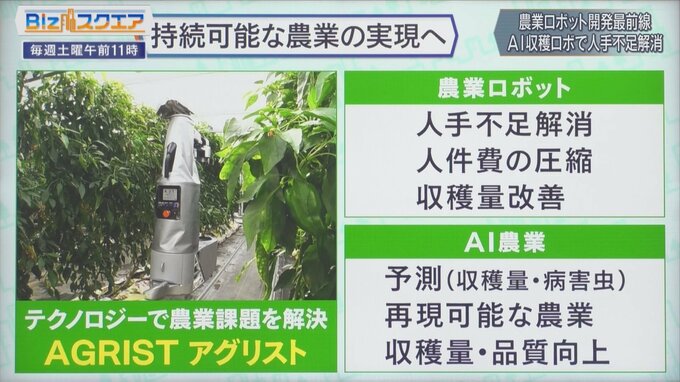

アグリストは100年先も続く持続可能な農業を実現するために設立。テクノロジーで農業課題を解決すべく、人手不足を解消する農業ロボットや誰でも再現できるAI農業を目指している。

――AIで収量を最大化していくと。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

人手不足は本当深刻になっていく。そういう時に参入し、新しい人たちが入りやすいように再現可能な農業はすごく大事。完璧なものではなく、時々ミスするけれどコストが安く導入しやすいというのがすごく大事なところなのでしょう。

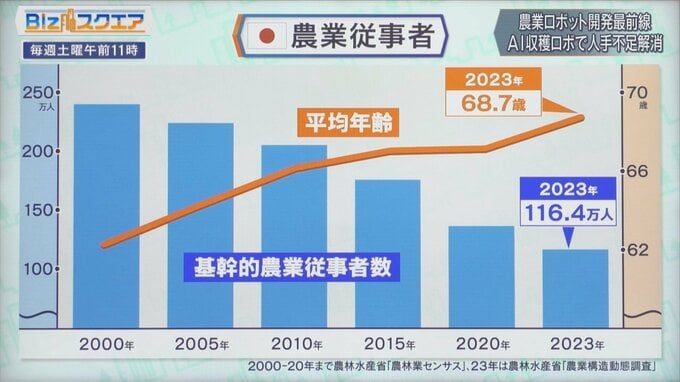

――日本の農業は、担い手がどれくらいいるのかというデータがある。

現在日本の農業従事者の平均年齢は68歳で、2000年と比べて、去年は116万人と半減もしている。

――すごい勢いで、担い手の数が減っていて、高齢化が進んでいる。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

私は山形出身だが、中学校の同級生の農家の友人たちは「子供には引き継がせないで、もう自分の代で終わる」と言う。本当に深刻な問題になってきている。テクノロジーでいかに補っていくか、あるいは移民に来てもらい手伝ってもらうという手もあるが、日本は保守的で、この円安ではあまり出稼ぎに来てくれない。そういう点でも農業テクノロジーは重要ですね。

(BS-TBS『Bizスクエア』1月27日放送より)