研究者も「机上の空論」ではなく、現地で何が起きたか知る必要

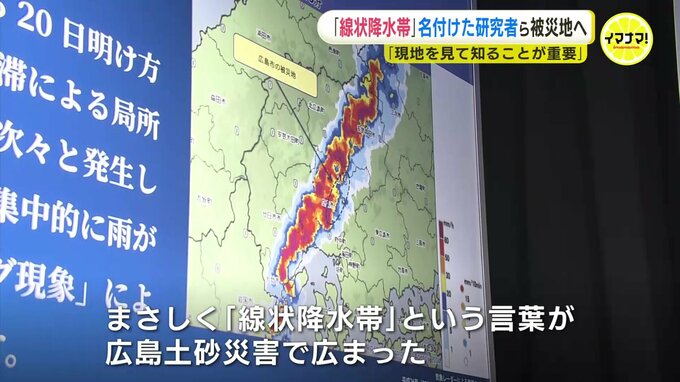

今回、広島で勉強会を開催したもう一つの目的が「被災地」の訪問です。2014年に起きた「広島土砂災害」で、気象庁の報道向け解説資料を加藤さんが担当し、タイトルに「線状降水帯」の言葉を用いたことが、一般にも広く知られるきっかけとなりました。

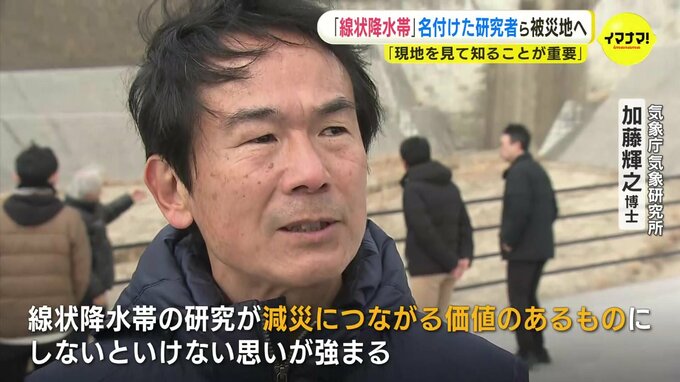

気象庁気象研究所 加藤輝之 博士

「まさしく“線状降水帯”という言葉が、この広島の災害で広まった、で、こういう土砂災害に直結するというところで、非常に大きな災害だったという認識」

普段は、スーパーコンピューターによる解析作業などが多い気象の研究…。訪れた被災地では、当時、被災した地元の人から被災当時の状況を聞いたり、この10年間の変遷について説明を受けたりしていました。

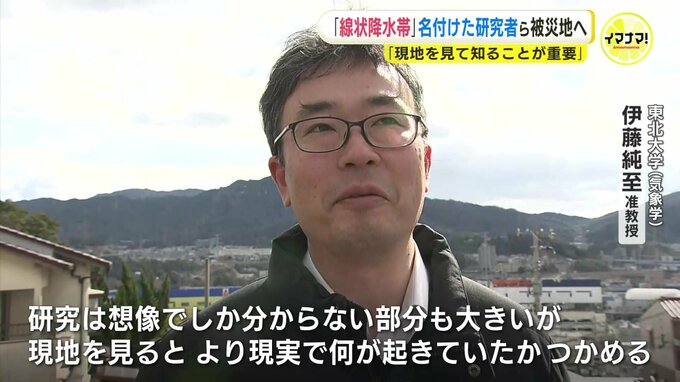

東北大学 伊藤純至 准教授(気象学)

「(研究は)なかなか想像でしかわからない部分が大きいけど、それでも現地を見ると、より現実で何が起きていたか状況をつかめる部分がある。研究にも見た経験を生かしていくことはしていきたい。」

気象庁気象研究所 加藤輝之 博士

「やっぱり“机上の空論”ではないけど、そこだけの理解ではなくて、現地をちゃんと見て、どういうところで災害が起こっているのかを研究者たちも知ることは重要だと思っている。実際に被災地を見ることで、我々の研究を減災につながる価値があるものにしていかないといけないという思いが強まる。」