2月にも「ドローン」で調査へ 3つの“難所”

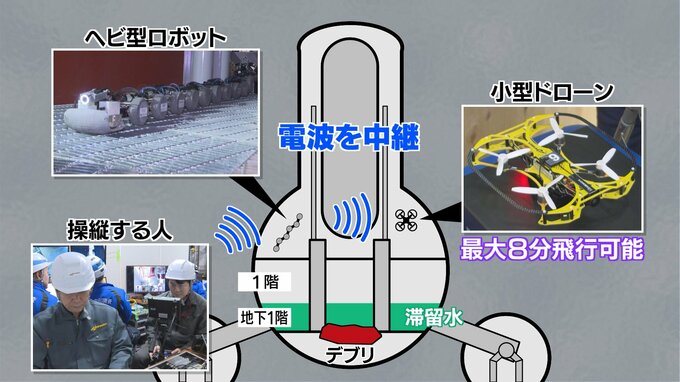

今回、試験が行われた2種類のロボットには、それぞれ役割があります。

①ドローンは、1号機の原子炉格納容器内部に入れて全体の状況を、映像を通して調べていくものです。最長8分間飛ぶことができますが、調査では余裕をもって5分以内の飛行とし、試験では効率的な飛行ルートなどを確認していました。

②ヘビ型ロボットは、ドローンを操縦する際、障害物があっても動かせるように、電波を中継するためのものです。

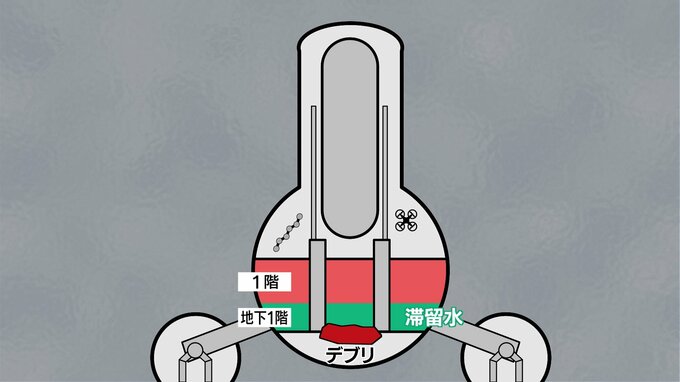

これまでに、水中ロボットを使って地下水やデブリなどが溜まっている地下1階部分の調査を終えていますが、今回、より全体的に調査するということで1階部分を調べます。これには原子炉圧力容器の真下部分も含まれています。

調査するうえで、今のところ3つの難所が確認されています。

①ヘビ型ロボットを投入する際にひっかりやすいボルト。

②2015年に使用し、グレーチングにひっかかって取り出せなくなった内部調査装置が細い道をふさいでいること。

③原子炉圧力容器内を支える土台の内部につながる入口を金属性の筒がふさいでドローンの進入が難しくなっていることです。

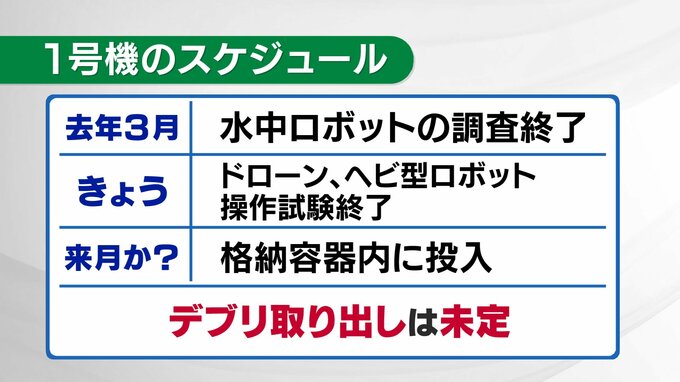

東京電力は、課題など確認し、対応できるとして、23日で試験操作を終え、早ければ2月中にドローンを使った調査を行うとしていますが、1号機のデブリの取り出し時期は未定としています。

東電には安全かつ着実に廃炉を進めてほしいと思います。