沖縄県那覇市の南に位置する豊見城市は商業施設やレジャー施設が急速に発展・充実した地域ですが、一方で昔ながらの風景も色濃く残っているのが特徴です。豊見城市の集落を歩くと出会うことができるあるモノを紹介します。

屋良リポーター

「豊見城市の保栄茂地区にやってきました!ここからは地域の歴史に詳しい新里さんに案内していただきます。よろしくお願いします!!」

きょうの案内人は、豊見城市に住んで50年、新里輝吉さん。80歳です。豊見城市に移り住んだ頃、地元の史跡や景観に魅せられガイドを行ってきました。

新里さん

「そろそろありますよ、目的のものがこれです」

屋良リポーター

「なるほど、もしかしてシーサー?これシーサーなんですね。形、独特じゃないですか!ちなみに、隣には石敢當(いしがんとう)ですか?すごいパワーですね!!」

豊見城市は、南部の中でも集落を災いから守る村獅子(むらじし)、村シーサーが多い地域とされ、市内だけでも10か所で確認されています。村シーサーは、およそ300年前から作られるようになったといい文化財として大切に残されています。

こちらは、新里さんとっておきの、真玉橋地区の村シーサー。真玉橋にはアガリヌシーサーと、イリヌシーサーの2体が存在します。真玉橋のシーサーに残っている逸話は、新里さんがシーサーに魅せられたきっかけの1つです。

新里さん

「ガーナー森、魔物を鎮めるために設置したというシーサーですね。ガーナー森は、もともと魔物で夜な夜な真玉橋、嘉数、根差部の人々を食い荒らそうとやるもんですから」

魔物が変身して出来たとされるガーナー森を、真玉橋のシーサー、根差部のシーサーが睨んだ形で設置されているのです。現在は鬱蒼とした森になっていて、ガーナー森は今でも拝所として使われる神聖な場所として知られています。

続いてやってきたのは、のどかな田園風景が広がる「田頭地区」。集落にある2体のシーサーは、どちらも頭のみの姿です。村を災いから守る役割と、もう1つは瀬長島のマジムン(妖怪)や、与根地区の神聖な場所、数珠森を睨んで設置されたといわれています。田頭の村シーサーには、こんな逸話も継承されています。

新里さん

「住民の入っている豪に向けて攻めてきて、住民たちはもうこれまでだと、死を覚悟している時に、戦車はこの近くでにっちもさっちもいかないと、前進しようとするけどできずに引き返した。住民は命拾いしたが、後でよくよく見たらこのシーサーがあったおかげで、戦車を止めたんじゃないかというエピソードが残っている。」「それだけ地域の人たちはシーサーに守られているっていう気持ちがある」

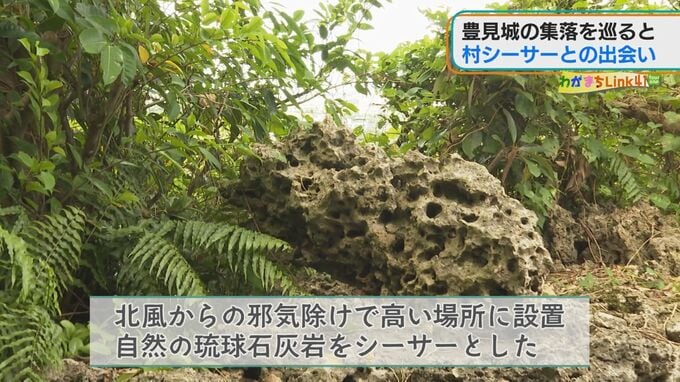

次のシーサーの場所は険しい道を進んだ先にあるといいます。北風から悪い霊気が入ってくると考えられていたことから、平良地区では獅子に似た自然の琉球石灰岩をシーサーに見立て小高い場所に据えています。

新里さん

「自然の持つ石、そういったものにパワーを昔の人は感じたんじゃないかな。アイディアが良いですね」

屋良リポーター

「改めて、豊見城のシーサーの魅力って何ですか?」

新里さん

「自分なりの地域の形として、願いを込めてシーサーにシンボルを崇めている。ところに1つの先人の人の健康に対するあるいは、生活に対する文化、文化の考えを垣間見るところが非常に魅力を感じる。」

豊見城市を訪ねると、今もなお大事に受け継がれている村シーサーと、その奥深さに魅せられた男性の姿がありました。