打上げ時刻は、2024年1月12日(金)13時44分26秒

12日に打ち上げが延期されたH2Aロケット48号機は午後1時44分26秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。

政府の情報収集衛星・「光学8号機」を搭載したH2Aロケット48号機が、先ほど午後1時44分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。

搭載する政府の情報収集衛星「光学8号機」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。

種子島宇宙センターのプレスセンターでは、午後2時すぎに打ち上げ成功が場内アナウンスで伝えらえれると、三菱重工の関係者から拍手が起こりました。

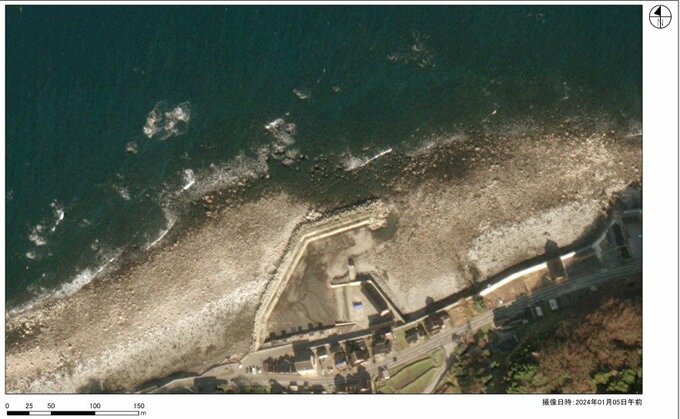

■能登半島地震の被害把握でも活用

「光学8号機」は、北朝鮮のミサイル発射施設などを監視する事実上の偵察衛星です。開発費はおよそ400億円です。

政府が現在運用している情報収集衛星は10機で、大規模災害時には状況の確認も担い、ことし元日の能登半島地震でも、被害の確認などに利用されました。

■情報収集衛星の課題 目指す10機体制

情報収集衛星は、光学衛星、レーダー衛星、データ中継衛星の3種類があります。

光学衛星は、デジタルカメラのように地上を撮像でき、詳細な分析に適していますが、夜間や悪天候での使用には制限があるとされています。

レーダー衛星は、電磁波を使って夜間や悪天候の場合でも地上を撮像できるとされます。

データ中継衛星は、光学とレーダー衛星が撮影したデータを地上に送る即時性を向上させる役割を担います。

政府がめざす「10機体制」は、光学衛星4機、レーダー衛星4機、データ中継衛星の組み合わせです。しかし現在運用されてるのは、光学衛星3機、レーダー衛星6機、中継衛星1機です。このうち5機は、耐用年数を超えて運用している機体もあり、内閣衛星情報センターでは、全機耐用年数内での運用を目指しています。

■H2A成功 H3の足掛かりに

H2Aは来年度予定されている50号機の打ち上げを最後に、次世代の主力ロケットH3に移行します。

残り2機となったH2Aは きょうの48号機で42機連続の打ち上げ成功となり、成功率を97.9パーセントに伸ばしました。

来月2月15日の打ち上げを控えるH3の成功に向けて大きな足がかりになりました。