映画が評価されない中、出会ったあるコンテスト

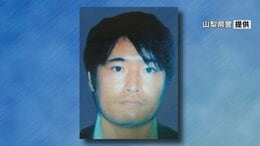

平一紘監督

「(就職したのは)デパートリウボウ。最初に配属されたのが婦人服で、最初のほうはタイムセールの声出しやったりとか、仕事も楽しかったし、終業時間後に映画の撮影とかをやってたので、毎日睡眠時間はほとんどなかったんですけど楽しかったですね」

会社勤めの傍ら映画を制作するという慌ただしい日々。しかし、作品が評価されることはなかなかありませんでした。

平一紘監督

「内容は面白いと。だけれども大作映画のスケールダウンになってしまっています。沖縄の文化とか人々とか方言とかに対して非常にコンプレックスがあったわけですよ。沖縄の武器を全く使おうとせず、僕の作品では方言禁止にして、赤瓦絶対映すなと。ハイビスカスなんてもってのほかだって」

作品は評価されず、映画監督一本でやっていくという決心もつかないなか、ある映画との出会いが、平さんの背中を押します。

平一紘監督

「『桐島部活やめるってよ』っていう作品があるんですけど、セリフで『どうせ映画監督にはなれない』というようなセリフがあって、当時僕が言おうとしていた言い訳にすごい重なっていて。あ、もったいないなっていう。それで、映画監督になろうという踏ん切りはそこでついた気がします」

会社員としての安定を捨て、映像の世界1本で生きていくことに決めた平さん。飛躍のきっかけとなったのは、「未完成映画予告編大賞」というコンテストでした。

映画の予告編だけで競うコンテストで、タイトルに地名を入れるという条件がー

平一紘監督

「そのコンテストで優勝したら、3000万円の製作費で映画が撮れますよっていうやつで。応募するしかないなって思って。自分はどこに住んでいるんだってなったらコザだったので、コザの話を歴史を振り返ってみると、オーシャンの前のゲート通りだったりとかは当時ものすごく金が舞い散る場所で、そこでやってたロックンローラーたちは何なら今も現役でやっていて、すごい街じゃないかって気づかされまして」

これまで「沖縄」から逃れようとしてきた平さん。"地名を入れる"という条件が転機となり、見事、グランプリを受賞します。

沖野キャスター「とった時のお気持ちっていうのは?」

平監督「多分人生で唯一嬉し泣きをしましたね。」

沖野キャスター「それはどういう気持ちで泣かれたんですか?」

平監督「映画が撮れる。やっと安くない映画が撮れる(笑)」