覇権めぐり国際的な補助金合戦。日本はサプライチェーン構築が重要

――アメリカは膨大な補助金を出して水素の普及を後押ししている。なぜなのか。

TBS ワシントン支局 涌井文晶記者:

水素は将来性が期待されているのですが、現時点ではコスト面で化石燃料に大きく劣るため、民間に任せていると普及が進みません。政府が補助金で化石燃料との価格差を埋めるなどして、官民一体でビジネスを進める必要があります。水素ビジネスは今後の大きな成長も見込まれ、ヨーロッパ各国や最近では中国も加わって、国際的に補助金合戦のような競争が起きています。アメリカも覇権を握ろうと莫大な資金を投下しているのが現状です。

――国際的な競争が激しくなっている中での日本の位置は?

ワシントン支局 涌井文晶記者:

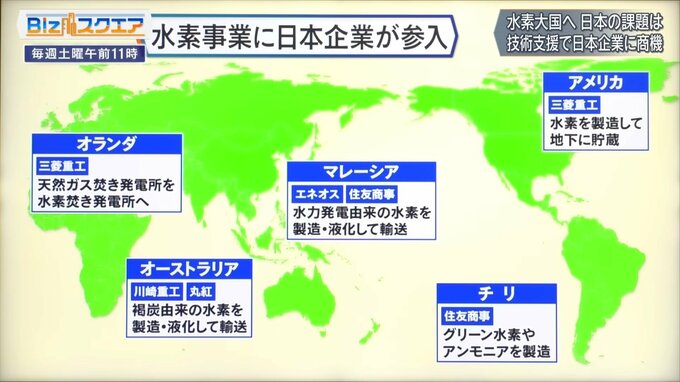

日本は技術ではリードしているのですが、日本国内だけでクリーンな水素を安く大量に作るということは現実的ではないというのが現在の立ち位置です。海外でのプロジェクトに日本企業が参画することなどを通じて、他国も巻き込んだサプライチェーンの構築をしていくことが重要になります。既に22年、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が進めている国際的な水素サプライチェーンの構築を目指す事業で、川崎重工の船がオーストラリアで作った水素を液体にして神戸まで運ぶことに成功しました。

――日本企業にとっては官民一体でやると同時に、グローバル化が水素ビジネスの発展には欠かせないということか。

ワシントン支局 涌井文晶記者:

岸田総理が11月にCOP28でアジアの脱炭素化を主導する考えを示しました。今後エネルギー転換を進める新興国の脱炭素化に日本企業の水素技術を生かしていくことは、世界的な課題を解決するという意義もありますし、ビジネスチャンスとしても大きなものになります。米中対立など世界的に分断が進む中で経済安全保障の面でも重要な意味を持ってくるのではないかと思います。

世界各地で日本企業が水素事業に参入している。

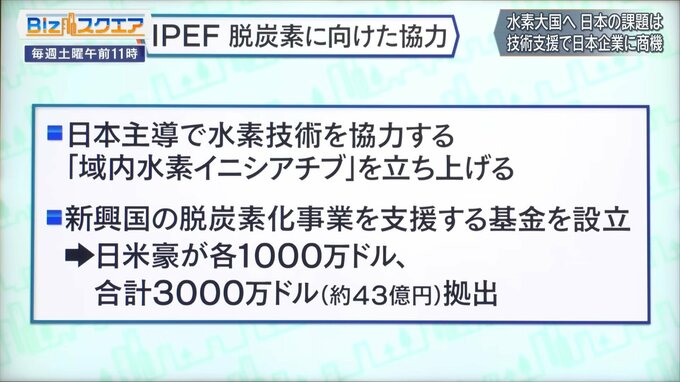

日本政府も国際的な水素ビジネスに参入できるチャンスを作ろうという取り組みはしている。日本主導で技術協力する「域内水素イニシアチブを立ち上げる」、「新興国の脱炭素化事業を支援する基金を設立」。日本、アメリカ、オーストラリアでそれぞれ1000万ドル、計3000万ドル、日本円で43億円ほどを拠出するとしている。

――少ない額ではあるが、IPEF域内の国々に水素ビジネスを起こし、そこに日本企業が参入できるようにする。こういう仕組み作りは大事だ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

アジアでは化石燃料が多いので絶対必要になります。アメリカはちゃんと補助金にメリハリをつけています。水素でもCO2の排出をしないものに一番補助金を高くして、CO2の排出が多いものになるほど補助金が減るようにしています。日本のエネルギー政策は総花的で、どこを優先するのか、どうやって需要と供給を作るのかが見えにくいというところが課題だと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 12月9日放送より)