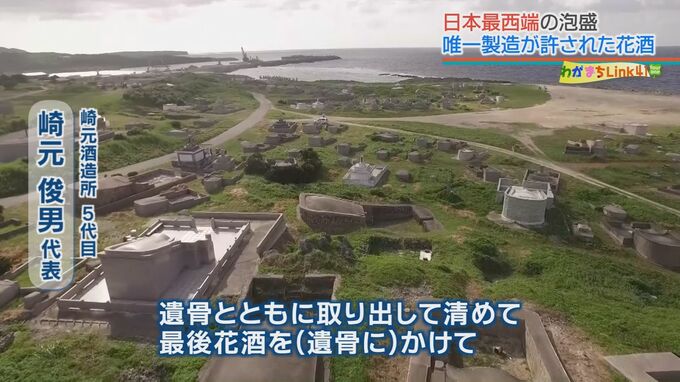

火葬場のない島で骨を洗い、火をつける酒

崎元酒造5代目 崎元俊男代表

「花酒を墓の中に何本かいれて7年後の洗骨、骨を洗う儀式のときに遺骨とともに取り出して清めて、最後に花酒を骨にかけて、火をつけて、灰にして納めなおすという儀式があったんです」

島の暮らしに欠かせない文化として守られてきた花酒。今でもその習わしは様々な形で残っているそうです。

島民

「飲むというよりは、お祝い事に飾って、昔は子どもが熱がでると、それで熱を取るのに体をふいたりして、お酒に火が付くの、それで私も子どもにやったよ」

年間8000本ほどが製造されている花酒のその製造方法は、普通の泡盛づくりと異なる点があるのでしょうか。

泡盛の基礎をつくるのが「米麹」。黒麹菌が均等にいきわたるように選別し、2日間寝かせます。そして米麹と水・酵母などを混ぜてできたのが「もろみ」。ここまでにおよそ1か月と泡盛づくりは手間がかかります。

次に「蒸留」。ここに崎元酒造一番のこだわりが…

崎元酒造5代目 崎元俊男代表

「八重山地方だけ残っている昔ながらの泡盛づくりの地窯蒸留機。1か月ぐらいかけて作ったもろみを、焦がしてしまうと、この1か月がすべてパーになってしまうので、愛情がこもった酒造りかなと思っています」

もろみが焦げないように付きっ切りで蒸留させ、最初に出てきた酒が花酒です。

この日の度数は72度。