一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶライドシェアの導入を巡る議論が本格化している。全面解禁を前に、特例として一部の地域ではライドシェアが導入されている。そこから見えてくる課題とは何なのか。

タクシー業界は慎重姿勢。戦略特区のドライバー「収益化できず」

インバウンド客で賑わう観光地は今、タクシー不足が深刻な問題となっている。今や世界的に有名な温泉地となった箱根では、観光客だけでなく、地元の人たちにも影響が及んでいる。

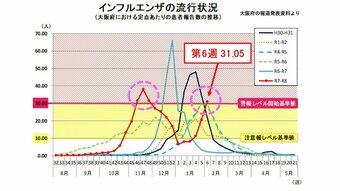

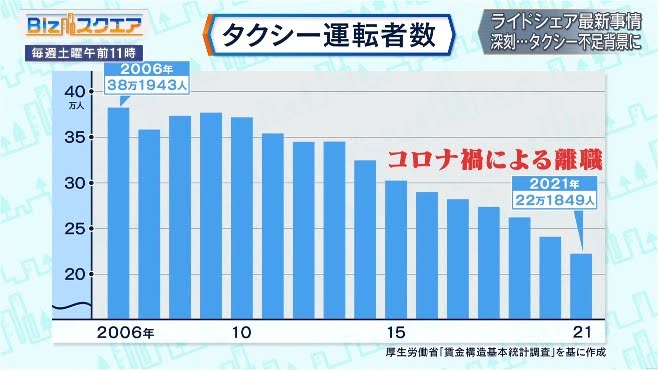

タクシー運転手の数はこの15年で40%近く減少。さらにコロナ禍で運転手が職を離れたまま回復していない。こうした中、議論が本格化しているのがライドシェアだ。

政界では超党派の議員による勉強会が開かれ、自治体のトップからはライドシェアの導入に向けた環境作りを求める声が相次いだ。

運転の報酬を支払わないことを条件に一般ドライバーによるライドシェアを導入した町がある。北海道天塩町だ。6年前、自家用車で稚内を往復する人と、相乗りマッチング事業を始めた。「(交通弱者が)住み続けるのが難しい状況になってくるのではないか。(補助として)万が一、事故が起きた場合に、ボランティアドライバーの保険を使わずに、フルカバーするような保険に入っています」(天塩町企画商工課・菅原英人係長)。

71歳になる田中修さんは毎月1回、自宅から70キロ離れた稚内にある病院まで通っているが、バスと電車を乗り継ぐと、片道3時間かかってしまう。高齢のため、雪道の運転を控えているという田中さん。タクシーなら片道約1時間で通える距離だが、「タクシーだと2万円は超える」と話す。

天塩町で現在稼働している相乗りマッチング事業ドライバーは3人。田中さんはこの日、計良徹さんの車に相乗りして病院に向かった。「(心理的な)負担は大きいです。人を乗せるというのは」(計良さん)。

現在の法律では、ドライバーに報酬を払うと白タク行為として法律違反になるため、田中さんはガソリン代の900円をドライバーの計良さんに支払うだけだ。「助かっています。冬の燃料代は夏と比べたらかかりますよね。(自分の負担を)少し上げてもいいと(町に)言おうと思っています」。

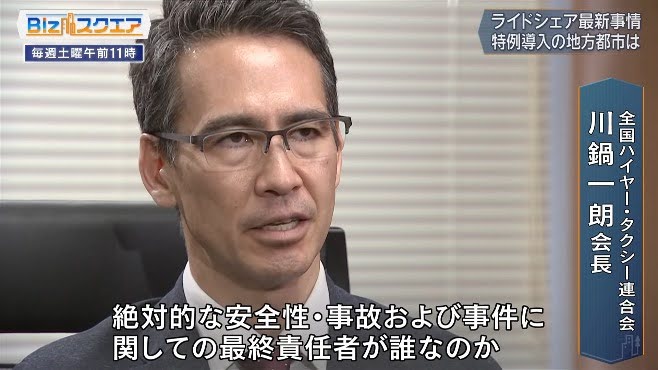

国内でのライドシェアの導入を巡っては、乗客の安全確保といった観点から、タクシー業界は慎重な姿勢を崩していない。

全国ハイヤー・タクシー連合会 川鍋一朗会長:

絶対的な安全性、事故および事件に関しての最終責任者が誰なのか。このあたりを徹底して議論を尽くさない限り、国民の利便性が損なわれているとはいえ、国民の利便性と国民の命を秤にかけることは難しいのではないかなと。

その上で、運転手不足の問題などについては「タクシーの規制緩和で十分対応できる」としている。

一方で、国家戦略特区制度を活用し、タクシーやバス会社が一緒になってライドシェアサービスを導入している町がある。人口約2万2000人の兵庫県養父市は2018年から「やぶくる」の名称で、地域限定のライドシェアサービスを始めた。3社あるタクシー会社は、これまで採算が合わないとして、山間部での配車を断っていたが、やぶくるで山間部の住民にもライドシェアのサービスを提供できるようになった。

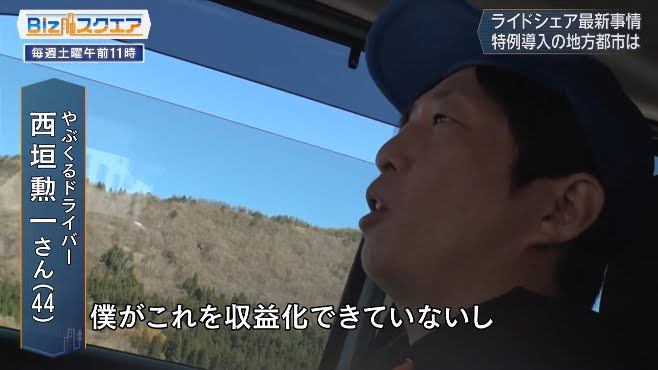

やぶくるに登録しているドライバー10人のうちの1人、西垣勲一さんは畳職人だ。配車はタクシー会社が行い、ドライバーは運転のたびにテレビ電話を使った点呼を受けるなど、タクシー事業者ならではの安全対策を実施している。

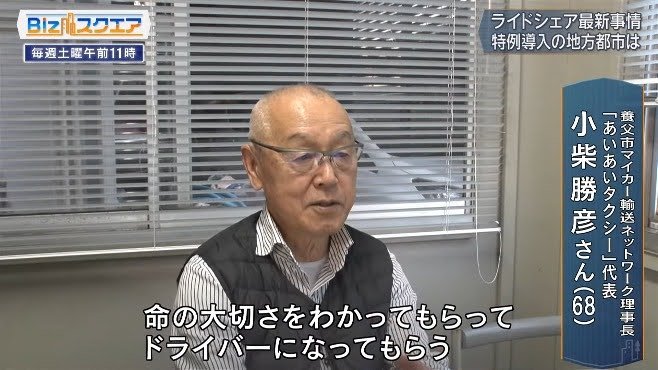

養父市マイカー輸送ネットワーク理事長 「あいあいタクシー」代表 小柴勝彦氏:

タクシードライバーと同じように厳しくして、命の大切さをわかっていただいてドライバーになっていただきますので、一般の運転されている方とは全然違うと思います。

やぶくるの運賃はタクシー料金の7割ほどに設定され、そのうちの70%がドライバーの収入になり、30%が運営法人などにわたる。やぶくるには年間約300件の配車依頼があるというが、ドライバーの登録数は伸び悩んでいるという。

僕はこれを収益化できていないですし、なり手が少ないのはそういうところだと思います。行政の援助があったりすると、もう少し(制度が)長持ちするのではないかなと思いますが、このままではちょっと。

特例的なライドシェアサービスは現在、公共交通機関の空白地域以外は認められていない。10年以上前、サンフランシスコで事業を始めたアメリカのライドシェア大手ウーバー・テクノロジーズのダラ・コスロシャヒCEOは「もし規制緩和が認められれば当然参入したい」としている。

解禁に向けた議論が加速するライドシェア。政府は2023年内に方針を固めたいとしている。