ダウ平均株価が12月1日、年初来高値を更新した。一方ドル円相場は一時146円台まで円高が進んだ。この背景には何があったのだろうか?

円高のきっかけはFBR高官の発言。米個人消費に陰り

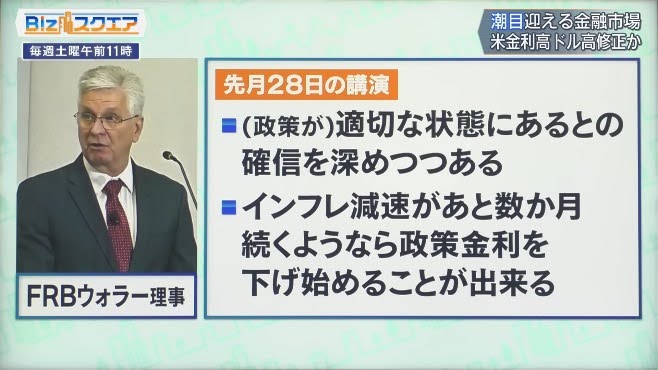

11月29日の外国為替市場は午前中に円が急騰し、一時1ドル146円台後半まで上昇し、2か月半ぶりの円高ドル安水準となった。円高のきっかけはFRB(米連邦準備制度理事会)のウォラー理事の発言だった。さらなる利上げは不要としたうえで、「あと数か月インフレの鎮静化が続き、インフレ鈍化に本当に確信が持てた場合は、政策金利を引き下げ始めることができる」とした。率先して利上げを推奨してきたタカ派の発言だけに、市場は利下げ時期への関心を高めた。

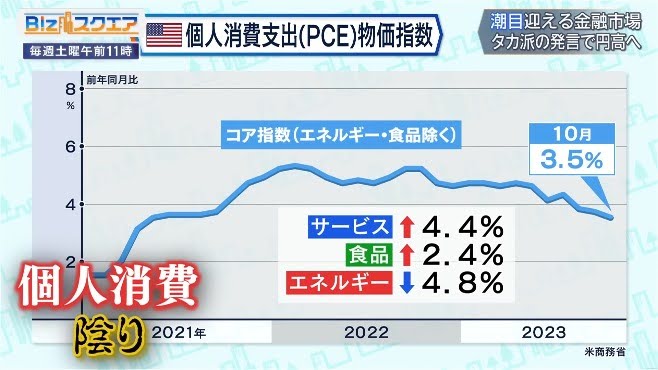

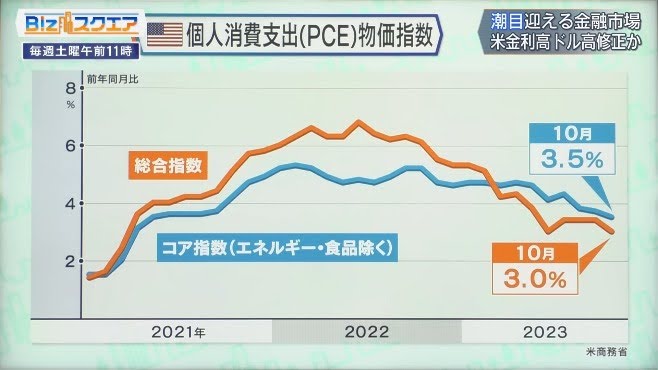

12月1日、アメリカ商務省が発表した10月のPCE(個人消費支出)物価指数は、食品とエネルギーを除くコアで前年比プラス3.5%と、9月より0.2ポイント鈍化。物価の上昇を牽引してきたサービス価格の伸びはプラス14.4%で3か月連続で鈍っており、好調だった個人消費に陰りが出ている。

物価の上昇に落ち着きが見られることから、ニューヨークダウは4日続伸。前日より294ドル高い3万6245ドルで取引を終え、年初来高値を更新した。

FRBのパウエル議長は日本時間の2日未明、講演で利下げ時期に関心を高める市場を牽制した。引き締め不足と引き締め過ぎのリスクはバランスが取れてきているとも語り、12月の会合での利上げは見送るとの見方が強くなっている。

FRBによる急ピッチな利上げと、日銀の異次元の金融緩和。日米の政策の違いから、ドル高円安に苦しんだ2023年。今後、円は独歩安を離脱し、先進国で最弱通貨の汚名を返上できるのだろうか?

――ドル円相場は146円台まで円高が進んだ。この動きをどう見ればいいか。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

アメリカの金利が下がってきたので、ある意味自然な動きに見えますが、いずれにせよ150円台からまだあまり下がったという印象もないかなと。

――ミスター円として知られる榊原英資元財務官は大円安相場の底はもう打ったと話した。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

ドル円が上昇してきた最大の原因はアメリカの高金利ですから、それに陰りが出た以上、130円かどうかわからないのですが、ある程度のドル安円高はあるだろうと思います。

――主要通貨に対する総合的なドルの価値を見ると、年初よりも今はドル安になっている。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

アメリカはこれだけ金利を上げたにもかかわらず、最終的には年初と比べてドル安の方向に行っていると。それに対してドル円は12~13%上がっています。ドル円については意見がわかれているというのが今の状況だと思います。

11月30日に発表した10月の個人消費支出物価指数は前年同月より3.0%上昇した。伸び率は2年7か月ぶりの低水準だ。食品とエネルギーを除いたコア指数の上昇率も3.5%と、2年半ぶりの低さとなっている。

――FRBが年末のレベルとして予測している数字よりも低い。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

例えばコアでいくと3.5、FRBが予想したのは3.7ですから、それから言っても12月の利上げはないだろうというのは整合的だと思います。

FRBのウォラー理事は11月28日の講演で「政策が適切な状態にあるとの確信を深めつつある」、「インフレ減速があと数か月続くようなら、政策金利を下げ始めることができる」と発言した。

――市場は来年には利下げだと思っていたが、もっと早いのではないかと思うようになった。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

彼のコメントを全部見ると、必ずしもそれほどハト派的ではないのですが、このコメントは事実なので、利下げは3月というのがマーケットの予想です。

――パウエル議長は利上げもまだあり得るのだと。

バルタリサーチ社長 花生浩介氏:

パウエル議長としてはもちろん金利が下がるのはいいのですが、それで株が上がりすぎて資産効果でまた個人消費が過度に加熱するというシナリオは避けたいと思っていると思います。当面パウエル議長は確信が持てるまでは言質を与えないと思います。