貴重画像!まずはディーゼル時代の「しおかぜ」

この、どこかレトロで新しい8000系。歴史を紐解いてみたら、実はもうデビュー30年を誇る車両であることに、個人的にビックリしました。

今回もまた、得意の「RSK映像ライブラリー」から、かつての貴重な映像(画像)と原稿を引っ張り出して、その誕生・生い立ちを振り返ってみるとしましょう。

30年前、8000系がデビューするまではディーゼル車だった「特急しおかぜ」。【画像⑬】は、宇高連絡船最後の日のニュースに映り込んでいた「181系しおかぜ」です。

そしてJR四国が発足し、2年後には【画像⑭】のように水色をまとっていました。

さらに、特急しおかぜは「曲線でも高速走行が可能な世界初の制御付自然振子式特急気動車」【画像⑮】の2000系で長きに渡って運行されます。そして予讃線の全線が電化されることになった1993年に合わせて、8000系は開発されたのです。

まずはその8000系の初登場。。。RSK山陽放送の原稿では、デビュー前の1992年7月3日に初めて姿を現していました。

「8000系」デビューまでは苦難の道のりだった

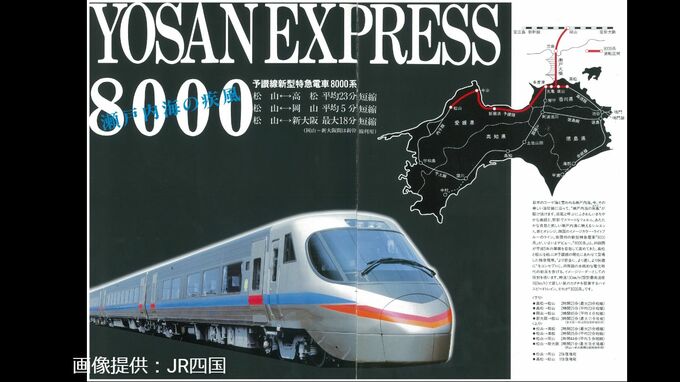

JR四国さんのご厚意で、8000系のデビューを知らせる当時のパンフレットをお借りしました。

【画像⑯】を拡大して頂ければ分かりますが、「瀬戸内海の疾風(はやて)」という文字が踊ります。さらには「JR四国のイメージリーダー」とも。まさにJR四国の看板を背負うべく生まれた車両だったのですね。

さらに【画像⑰】では「ザ・1990年代前半」の髪型の女性2人が車内で楽しそうに会話。「シャープでスリムな車体」「スピード感あふれるワイドなウィンドウを持ったフロントマスク」...その魅力を十二分に伝えんと、力が入っています。

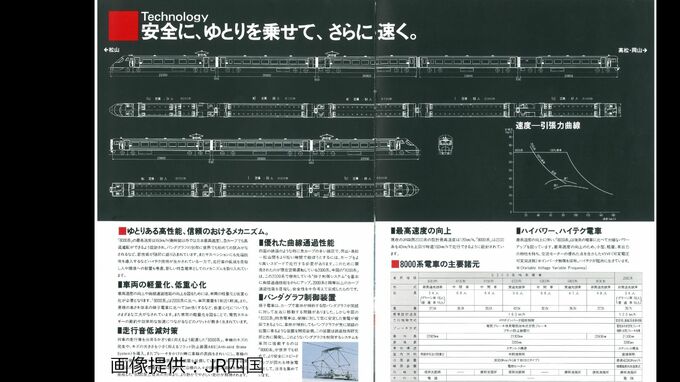

そして【画像⑱】はマニア垂涎もの。性能・メカニズムをじ~っくりと紹介しています。「ハイパワー・ハイテク電車」という文言にも心躍ります。

そんな「8000系」は、予讃線・高松~松山間の電化全面開業に合わせた【画像⑲】の「試作車両」が作られ、それがいきなり正式デビューの前に岡山・高松~新居浜間を臨時特急「しおかぜ52号」として走ることになりました。

ところがどっこい、この「試作車両」は、岡山までの訓練運転の際に台風に見舞われ児島までしかたどり着けなかったり、別の日には瀬戸大橋上で車両故障のため3時間立ち往生したり。。。

その立ち往生の原因は、当時の原稿によると「1500ボルトの高圧電流が火花を飛ばしてアーク放電した際に出来た、直径8センチのフェノール樹脂製接手の入った2本の亀裂が原因」だったということです(よくこんな難しい原稿をニュースで書いたものです)。

デビュー前には色々あった8000系。【画像⑳】は修理に出された際の悲しき姿です。。。

それでも幾多の試練を乗り越え、1993年3月18日に「JR四国初の電車特急」として正式にデビュー。電車特急として生まれ変わった「8000系しおかぜ」は、高松~松山間をそれまでより23分早い2時間28分で結ぶようになりました。