デジタル化が進む中、教育の分野では、ICTを活用した学習が広がりを見せています。高知県内で進められている、タブレット端末を使った「新たな形の学び」を取材しました。

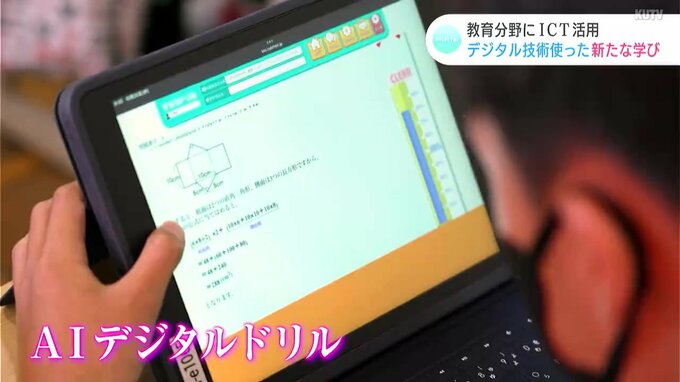

越知小学校で子どもたちが取り組んでいるのは、AIデジタルドリル。児童・生徒の理解度に応じて、AIが繰り返し出題し、基礎的な知識を定着させるデジタル教材です。間違った内容に応じて次の問題を提示してくれるので、自分の苦手なところに気づく方ができ、その克服にもつながります。県では、小学校から中学校への円滑な接続や、基礎学力の定着、学力向上に向けて、デジタルドリル活用実証研究事業を実施。六つの市と町の合わせて17の小・中学校で研究に取り組んでいます。

この日は、五、六年生が授業でAIドリルの問題に向き合いました。自分にあった問題を選択したり、友達と教え合いながら学んだりして、楽しく勉強できているようです。

「分からなくなってもすぐに下の学年の勉強に戻って学習ができるからそこがいい」

「予習とか復習ができるので、算数のテストの点数が上がってたり、成績が上がってたりしてとてもびっくりしました」

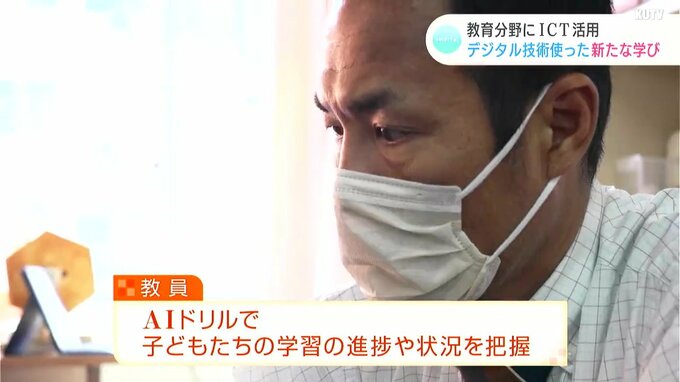

AIドリルを使うのは子どもたちだけではありません。教員は子どもたちの学習の進捗や状況を把握することができます。

(6年担任 若木泰伸 教諭)

「プリントを確認して、採点・添削・記録までしないといけなかったんですけど、その業務をAIドリルがまかなってくれますので、その空いた時間を子どもたちと向き合う時間に使えますし、何より業務改善という点では大きいと思います」

越知中学校では、放課後の30分間を自主的な学習の時間とし、全校生徒がAIドリルに取り組んでいます。家庭学習に関する独自のアンケートで、学校で集中して勉強したいという声が一定数あったことから、この時間が設けられました。週ごとに教員から生徒のタブレット端末に二つの教科に関する課題が配信され、生徒それぞれが自分のつまずきに合ったものを選びます。学び直しや自身の学習状況を確認できるのも、AIドリルの魅力の一つです。

「自分の得意なこととか苦手なことを把握できるようになって、私は

社会の歴史が苦手なんですけど、そこを何回も解き直すことで少しずつ自信が持てるようになりました」

タブレット端末を使った宿題が出されるので、生徒たちはタブレット端末を家に持ち帰ります。この日、3年生の岡﨑さんは帰宅後早速、数学の宿題を始めました。また、他の課題に取り組んだり、出題範囲が広いテストに向けて1年生の復習をしたりと、家庭学習2時間を目標にタブレット端末を活用しました。これまでのプリントのような紙媒体ではできなかったことが、デジタル技術を使ってできるようになり、岡﨑さんにとって、タブレット端末は身近で頼もしい存在になっています。

(越知中学校3年 岡﨑智稔さん)

「自分に合ったやり方もできるし、自分が気になったことをまたそこから調べていろいろ研究していくこともできるのですごく便利です」

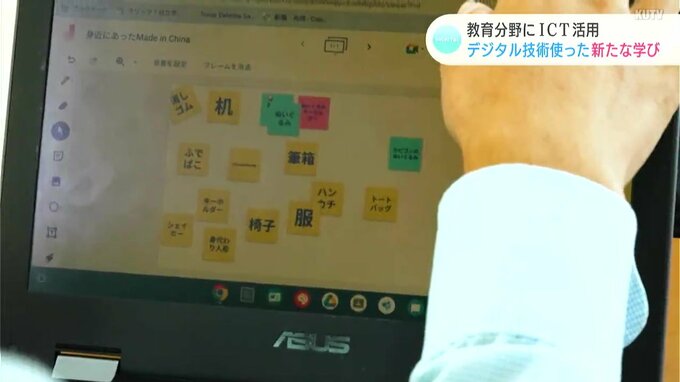

県立嶺北高等学校です。地理の授業が行われていたクラスでは、生徒たちが海外の経済発展について勉強していました。まずは基本的な知識について、タブレット端末に配信された小テストで確認。教員が電子黒板にグラフやデータなどを映し、答えや解説を一斉に振り返ることで、生徒たちはより授業に集中し、理解を深めることができます。生徒たちはアプリの中にある付箋機能を使って、身の回りの海外製品を記入していきます。生徒全員が付箋に同時に書き込むことができ、リアルタイムに情報を共有することで、主体的・対話的で深い学びを進めることができます。

「一気にひとつの画面でみんな一緒に見られてすぐ目に入るというのが効率よくて、紙だけではできないことだなって思いました」

(青木真 教諭)

「ふだん発言することが苦手な子どもたちから面白い意見がかなり引き出せるので、すごくいいのではないかと思います」

将来を担う高知家の子どもたちが、加速するデジタル社会を生き抜くために、ICTを活用した学びがさらに充実することが期待されています。