岩手県雫石町の小岩井農場には多くの「国指定重要文化財」があります。日本の畜産、酪農の歴史をじかに感じることができる、建築物の魅力をお伝えします。

岩手を代表する観光名所として知られる小岩井農場。年間およそ50万人が訪れます。

今年はニューヨーク・タイムズの「今年行くべき52か所」の一つに盛岡市が選ばれたこともあり、近郊にあるこの農場にも外国人観光客が訪れています。

ただ、広々とした牧場や牛乳、バターといった乳製品に比べると、ここに多くの貴重な文化財があることは、あまり知られていません。

国は2017年、近代農業の発展を知る上で重要な資料だとして、小岩井農場にある21の施設を重要文化財に指定しました。

獣医だった曾祖父の代から小岩井農場に暮らし、資料館の館長を務める野沢裕美さんに文化財を案内してもらいました。

小岩井農場の文化財は大きく3つのエリアに分かれています。

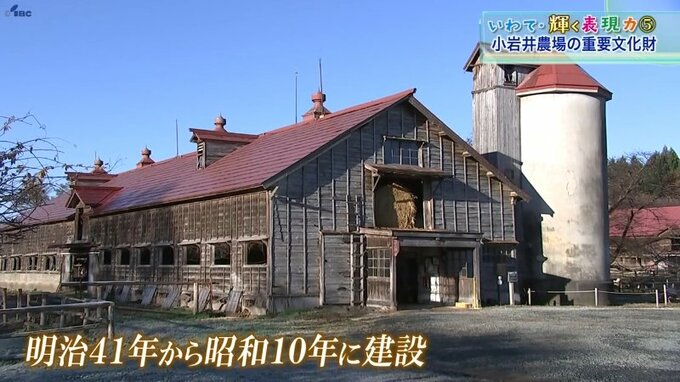

まずは一般公開されている上丸地区から。これらの牛舎は1908(明治41年)以降に建てられたもので、重要文化財に登録された後も牛が飼育されています。

(小岩井農場資料館 野沢裕美 館長)

「5つ牛舎があるんですけど、1号牛舎と4号牛舎が搾乳用。2号牛舎が分娩用、3号牛舎が子牛用、種牡牛舎という雄牛用の牛舎もある。文化財で現役というと

ここだけになる」

(リポート)

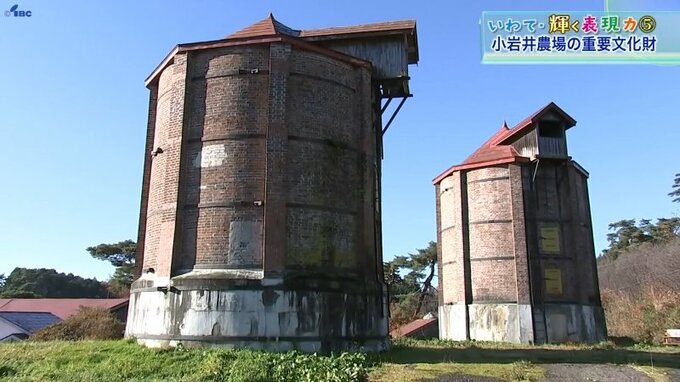

「高さが12メートルもあるこちらのレンガ造りのサイロ。近くに来るとより迫力を感じます」

(野沢裕美 館長)

「牛の餌のサイレージという、発酵した飼料を作るための施設になります。中はがらんどうで何もない。この中にとうもろこしなど葉っぱや茎を全部砕いて入れ、数か月かけて発酵させます。(日本で)今一番古いサイロと言われています」