遺族側は調査結果を「欠陥」と評価…

書き込んだ人物の特定ができなかったことから、SNSトラブルは”いじめに該当しない”と判断しました。

こうしたインターネット上でのトラブルについて、いじめ防止対策推進法でも発信者情報の開示を請求する対応策を規定していますが、第三者委員会は情報開示の手続きをしていませんでした。

遺族側が16日に提出した意見書には…

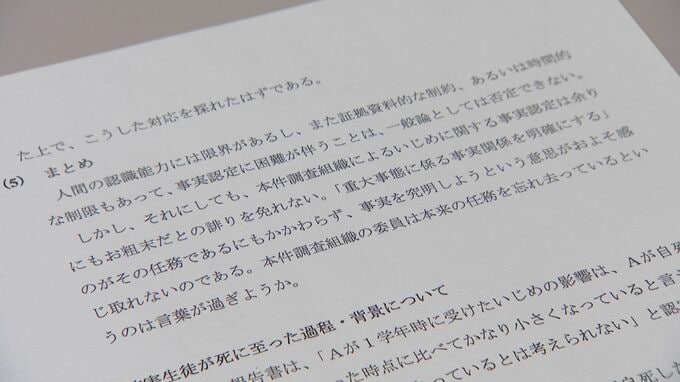

意見書:「本件調査組織によるいじめに関する事実認定は”余りにもお粗末だ”と誹りを免れない。事実を究明しようという意思がおよそ感じ取れない」

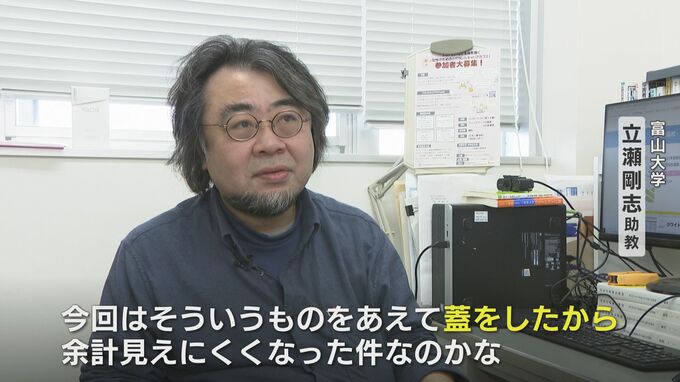

第三者委員会の調査結果について、若者のいじめや自殺対策に取り組む富山大学の立瀬剛志助教は、ある違和感を覚えたといいます。

富山大学 立瀬剛志助教授:「重大事案1件だけをつかまえて『これは特別な事例だ』って言うのではなくて、どこにでも子ども同士のトラブルはあると思うので、それが陰湿ないじめになっていくのか、その時のトラブルで済むのか、ここの境界線の見極めが大事。今回はそういうものをあえて蓋をしたから余計見えにくくなった件なのかな」

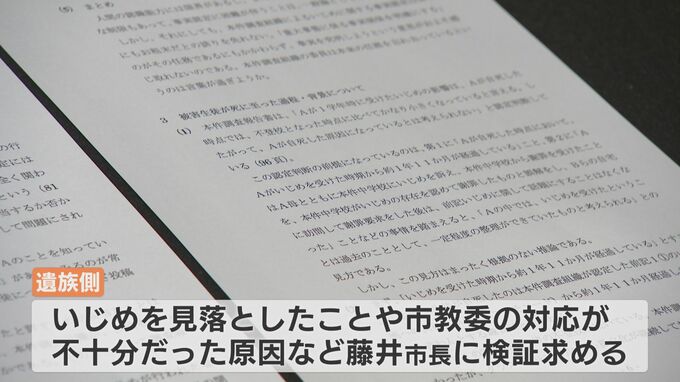

遺族側はこうした第三者委員会の調査結果を「欠陥」と評価。学校側が当初、「人間関係のトラブル」としていじめを見落としてしまった原因や経緯の記述がなかったことや、市教委の対応が不十分だった原因について記述がないとして、富山市の藤井市長に検証を求めています。

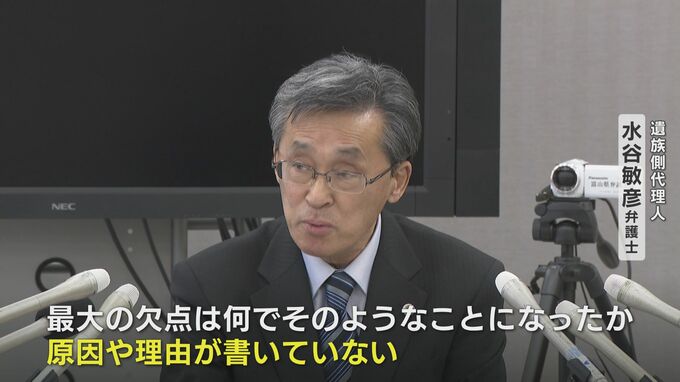

遺族側代理人 水谷敏彦弁護士:「教育委員会や学校にどのような落ち度があったのか、(調査報告書の)最大の欠点は何でそのようなことになったのか原因や理由が書いていない」

富山市の藤井市長は16日の定例会見で、委員会の調査について「しっかりとなされた」とした上で「当事者の聞き取りがしにくかったことや、事実を認定できない中で原因を特定しにくかった」としています。

富山市 藤井市長:「意見書は所定の手続きを踏まえて市長に報告がされるものと思っている、そのうえでしっかり中身を確認して真摯に対応してまいりたい」

昨年度、富山県内では不登校の児童生徒やいじめの認知件数が過去最多を更新しています。“初期対応が重要”と言われるいじめや不登校問題で生徒の声に危機感をもって向き合えなかった教育現場。同様の事態を招かないためにも遺族が納得する原因究明と再発防止策の検証をしっかりしてほしいと思います。