一方で、長野県内の休みにはある特徴が…。

(佐藤さん)

「その代わり夏休みはちょっと短いの。それから春休みの試験休みっていうのが、また少し短いの、ふつうのところ(他県)より」

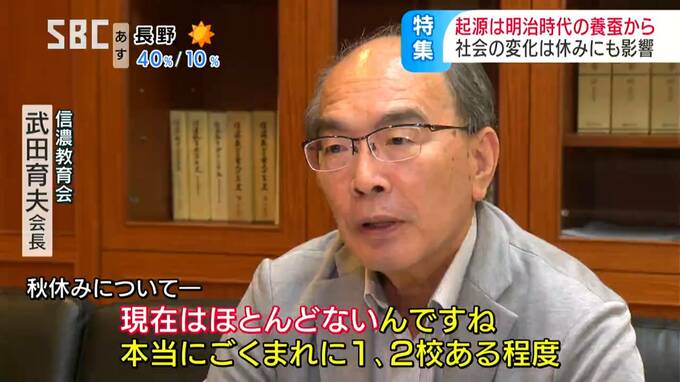

明治19年=1886年に創設され、教職員の育成などを担ってきた信濃教育会の武田育夫(たけだ・いくお)会長に長野県の休み事情を聴きました。

(武田育夫会長)

「秋休みについては、長野オリンピックが行われた1998年には、小学校で37パーセントほど、中学校で26パーセントほどは、秋の『中間休み』ということで取っていた。現在はほとんどないんですね、本当にごく稀に1、2校ある程度」

ある研究(斎藤功「小学校画中学校の農繁休暇の展開と地域性 : 松本盆地を事例として」『地域調査報告』17巻、1995年)によると、明治時代には田植えや養蚕を手伝うために、6月と9月に「農繁休暇」があり、冬場の「寒中休み」もすでに行われていました。

戦後になると、田植えや稲刈りの休みとして定着していきますが、農家の減少や機械化などで子どもの力に頼らなくても良くなっていったと言います。また名前も「中間休み」に変わり、秋の中間休み明けにはテストも設けられたため、宿題がしっかり出るようになったと武田会長は振り返ります。

さらにここ20~30年の間には、休みの存続にかかわる大きな出来事がありました。

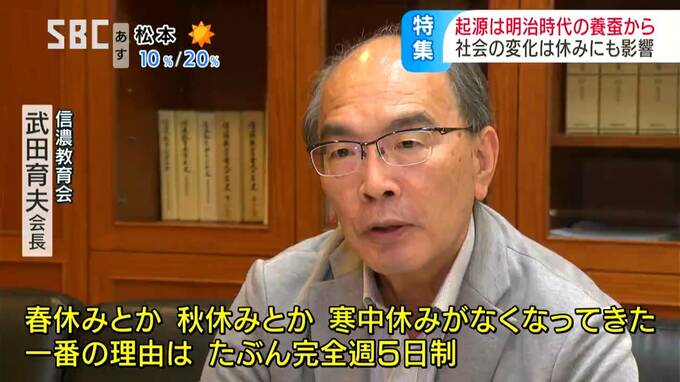

(信濃教育会 武田育夫会長)

「春休みとか秋休みとか寒中休みがなくなってきた一番の理由は、たぶん完全週5日制。1週間に2日ずつ休みがあるので休みの取り方を変えてきて、夏休みをある程度集中的に取るという傾向が強くなってきたのが、一番の理由だと思います」

週休2日制が1992年に月1回、95年に隔週で月2回、2002年には完全に施行されました。結果として、この頃を境に、長野県内では休みの「ある」「なし」に関して、世代間の違いが生まれたとみられます。

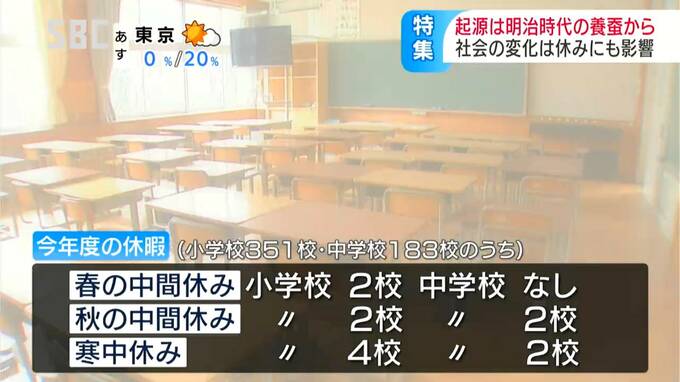

長野県教育委員会によると、今年度は県内の小学校351校、中学校183校のうち、春の中間休みがあるのが2校(小学校2校)、秋の中間休みがあるのが4校(小学校・中学校2校ずつ)、冬の寒中休みは6校(小学校4校、中学校2校)を残すのみとなっています。

こうした中で、いまも秋休みがあるのが、松本市の乗鞍高原にある大野川(おおのがわ)小中学校。

今年の秋休みは11月の23日から27日までと遅めで、さすがに稲刈りとは関係がなさそうですが…?

(大野川小中学校・小松伸行教頭)

「観光業に携わっている家庭がほとんどなので、紅葉のシーズンが終わって、冬のウインタースポーツのシーズンに入る前、そこを休みにすることで家族で旅行に行く、家族で過ごす時間をつくるという目的ですね」