沖縄科学技術大学院大学(OIST)をはじめとする日本とオーストラリアの大学の研究者らが沖縄本島の沿岸で新種のヒメイカ2種を発見しました。イカには日本や沖縄の伝承などにちなんだ面白い学名がつけられました。その名前は「キジムナー」と「ジュウジュツ」です。

今回新たに発見されたのは、沖縄のガジュマルの木に住むと言い伝えられている、

柔術のように相手と組みあい、自分をよりも大きなエビを捕食するというKodama jujutsu(コダマ ジュウジュツ)は、腕を頭の上にあげて、丸めるなどファイティングポーズのような姿を見せるといいます。

この新種のイカは非常に小さく、縫い針よりも小さな生き物で、調査した中で最も大きなもので体長わずか12ミリしかありません。

「Kodama jujutsu(コダマ ジュウジュツ)」はサンゴ礁にしか生息しておらず、調査は非常に難しかったものの、改めて分類学の重要性が確認されたと話しています。

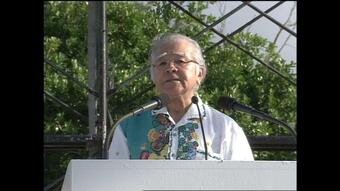

OIST技術者 ジェフリー・ジョリーさん

「種を命名し、その特徴を明らかにすることで、生物の驚くべき多様性を浮き彫りにすると同時に私たちの知らないことがまだまだあることに気づかせてくれる」

しかし、この2種のイカの生活は沖縄の自然環境と密接に結びついていて、海水温の上昇やサンゴの白化により生命の危機に脅かされています。多くの貴重な生き物が暮らす沖縄の海をどう守っていくのか、一人ひとりが考え、行動することが求められています。