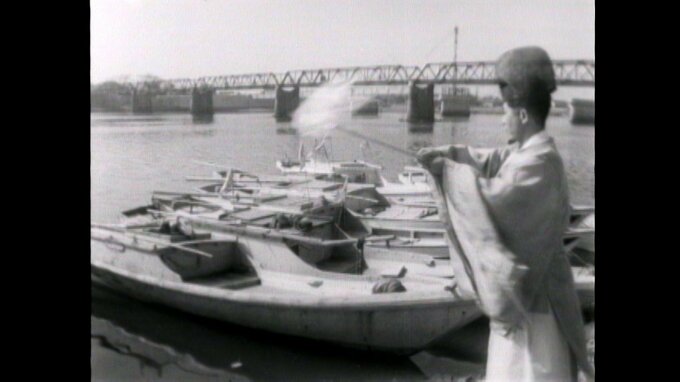

昭和39年3月に行われた八代海の舟出浮き(ふなでうき)の映像です。舟出浮きはかつて八代のお殿様が鉾突きという漁法で遊んでおられた舟遊びが始まりと言われています。

その後「八代舟出浮き」として球磨川河口一帯で行われるようになりました。当時ニュースはこう伝えています。

「不知火海に春の訪れを告げる舟出浮きが、10日から始まりました。この舟出浮きは殿様の舟遊びとして始まったと伝えられ、球磨川河口一帯に網を投じて即席料理に舌鼓を打つもので、1日目には松岡八代市長ら40人が集まり、まず厳かに海開きの神事を行いました。

このあと19艘の船に分乗して漁場に向かいました。漁場に着くと19艘の船は丸く輪になって一斉に網を投げ、不知火海に網の花を咲かせます。

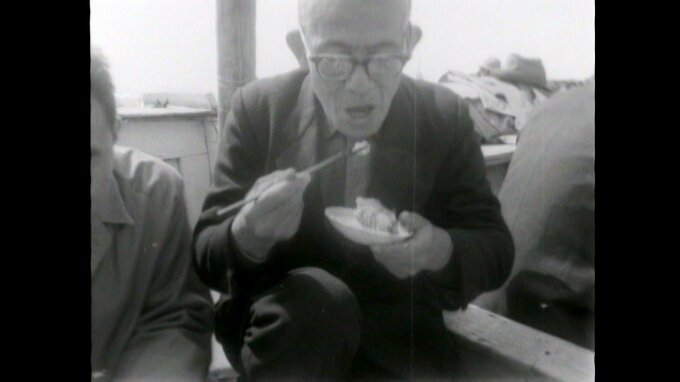

船頭さんが網を手繰ると、中にはセイゴ、チヌなど数十匹が銀鱗を輝かせ、船内にはドッと歓声が上がります。取れた魚は早速船の上で料理され、それを肴に杯を傾ける人もあって「舟出浮き」独特の風景が見られました。

なお、この舟出浮きは10月下旬頃まで行われます。」

現在の「八代舟出浮き」は、漁船に乗り、八代海の伝統漁法を間近で見学したあと、獲れたての海の幸を無人島で食するという形式で行われています(4月~11月末)。 引用:八代市ホームページ・やつしろ舟出浮きについて