高校生のラグビー離れは「ちょっと危険だから、やらせたくない」から?!

去年の全国高校ラグビー大会県予選、いわゆる「花園予選」の組み合わせ抽選会でも、それは顕著に表れていました。出場チームは前回大会から4チーム減り、過去最少の8チーム。このうち2つが合同チームでした。

また、3年生が引退し、新チームで迎えた今年1月の新人大会では、3位決定戦が「合同1」対「合同3」の合同チーム同士の対戦でした。特に「合同1」の3チームの内、北条と三島は、かつて花園切符を争い続け、県立2強時代を築いたライバルチーム…。部員不足は深刻でした。

07年決勝 〇北条29-27三島

10年決勝 〇北条41-12三島

11年決勝 〇北条27-13三島

12年決勝 北条 0-19三島〇

13年決勝 北条15-24三島〇

15年決勝 〇北条31-29三島

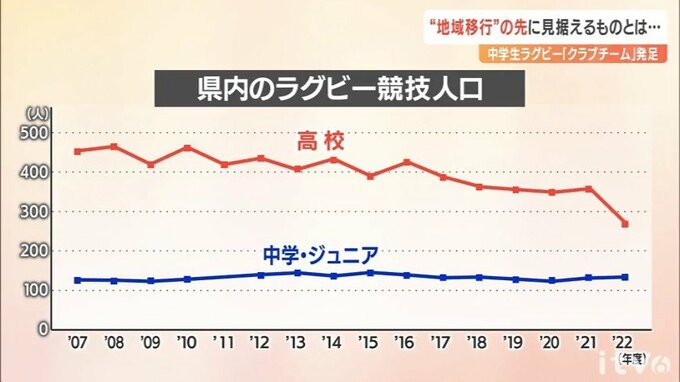

また、県内の高校ラグビー競技人口の推移を見てみると、1987年の659人をピークに減少傾向は続き、2022年は266人。この35年で、ピーク時の約4割にまで減少しています。

ただ、こうした傾向は全ての年代に当てはまるかというと、実はそうでもありません。

高校ラグビー競技人口の主な供給源となる中学生年代の競技人口について、長年、県内外のラグビー競技環境を調査・分析してきた愛媛県ラグビー協会広報委員長、松崎伸一さんの分析によると…

「今、小学校のスクールとか中学校の方々、中学校のジュニアスクールの方々が本当に頑張ってくださっていて、その世代の競技人口は減っていないんです」

松崎広報委員長の調べによると、直近15年間の競技人口は、右肩下がりの高校生に対し、中学生年代の部活動とスクールを合わせた中学・ジュニアは120人前後でほぼ一定です。ということは…

松崎伸一広報委員長

「“高校からラグビーを始めようとする人”が、ちょっと減ってるのかなという感じは個人的には思っています」

ではなぜ高校からラグビーを始める人が減っているのか…。

松崎広報委員長は、トレーニングの進化やワールドカップ人気が逆に影響し、ラグビーが“体格に恵まれた人のスポーツ”と認識され、敬遠されているのではないかと分析します。

松崎伸一広報委員長

「花園で優勝を争うようなチームとかを見てもらったらわかるんですが、すごく体格がいいわけなんですよね。ワールドカップのゲームともなれば、すごい大男たちが激しく当たっているわけですよ。そういうのを見て、例えばご父兄の方々が、自分の子どもさんにはちょっと危険だから、やらせたくないなというのも増えているのかもしれないです」

日本ラグビー協会のデータによれば、花園の全国高校ラグビー大会の8強進出チームの選手の平均体重は、2006年が78.6キロでしたが、2022年が86.9キロと、8キロ以上も重くなっています。