佐久市で中学生が地域の愛好者から俳句を学ぶ交流会が開かれました。

中学生の俳句の出来栄えは?

佐久市の貞祥寺(ていしょうじ)で開かれた俳句の交流会には、市内の野沢中学校の1年生10人が参加しました。

交流会は、若い世代にも俳句に親しんでもらおうと地域の愛好者が2007年から開催しています。

生徒たちが挑戦したのは、詩や歌を作るために名所旧跡に出かける吟行(ぎんこう)です。

地域の俳句愛好家 篠原捷四(かつし)さん:

「結局同じ環境にいつもいると、言葉とか感動することないじゃない、うちの奥さんの顔毎日見てたってね。そんなに急に変わるわけじゃないからね」

室町時代に建立されたといわれる歴史ある寺を散策しながら俳句の構想を練りました。

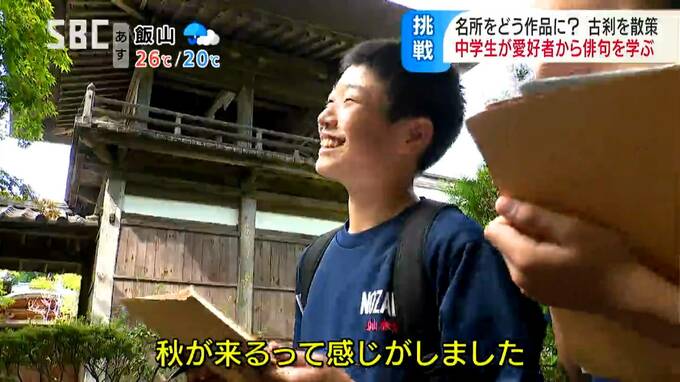

生徒:

「夏だと緑色だけど、ちょっとだけ赤くなってて秋が来るって感じがしました」

生徒:

「自然の音がきれいだし池の音もきれいでした」

学校に戻った生徒はいよいよ作品作りに挑戦です。

生徒:

「五七五を意識すると入れたい表現がなかなかどうやって入れようかなって考えちゃいます」

生徒たちはおよそ1時間半をかけて書き上げました。

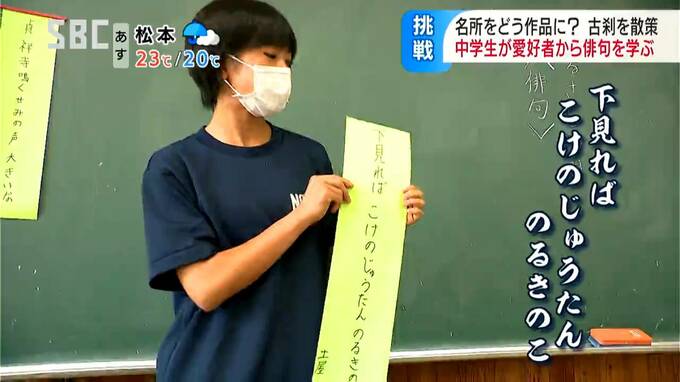

生徒:

「『下見ればこけのじゅうたんのるきのこ』 理由は下向いたら苔が広がっていてそこにひとつだけきのこがあったからです」

生徒:

「『貞祥寺歴史を感じる苔の花』です。苔って育てるのが大変というかそういうのを聞いたので年月をかけて大切に育てているなと思いました」

生徒たちの俳句は2024年2月の地域の文学祭で作品集として披露されます。