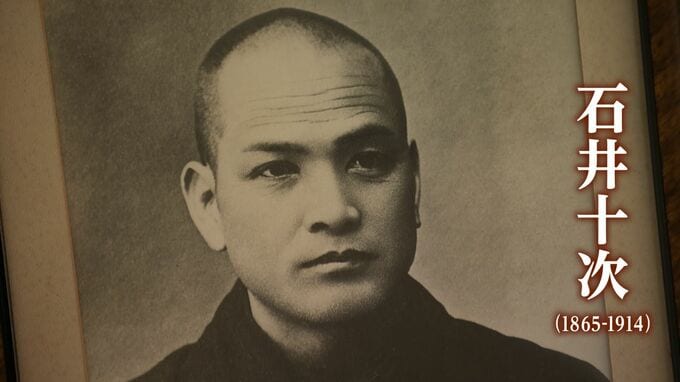

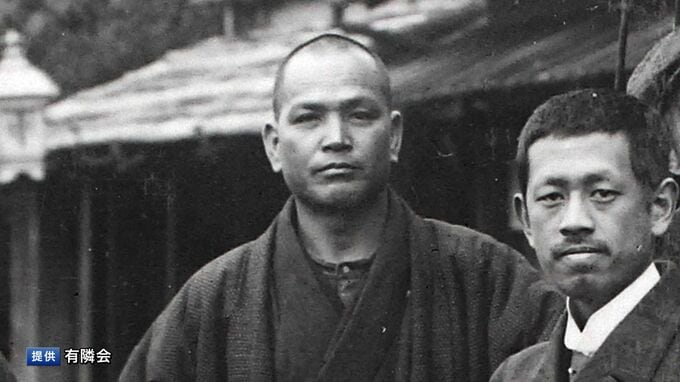

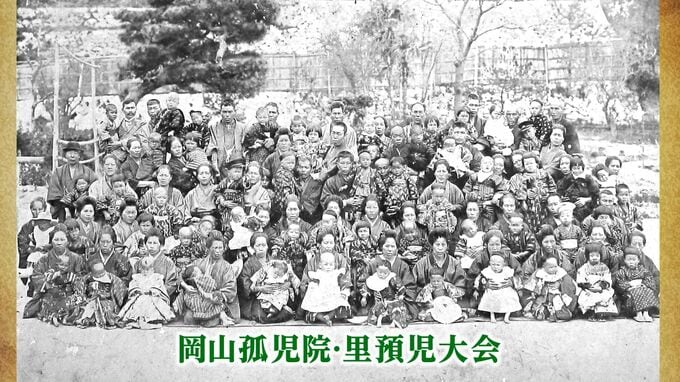

明治時代の岡山で3000人の孤児を救った石井十次。今、国は欧米諸国に後れをとっているとされる家庭的な環境における児童養護を推進していますが、十次は百年以上も前に実践していました。

児童福祉の父と言われる石井十次。

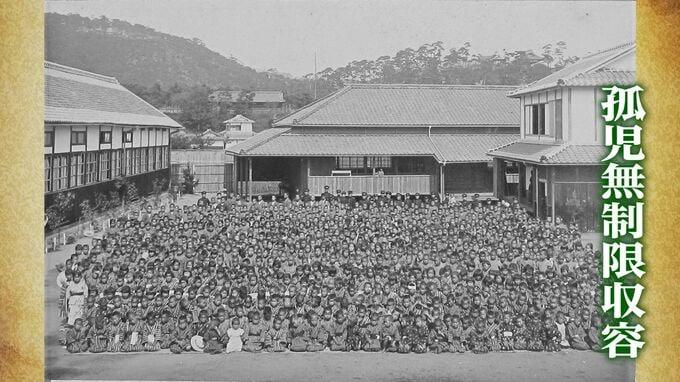

孤児無制限収容を有言実行し、お腹いっぱい食事を与え子供たちの心も満たしました。

岡山孤児院の誕生から約140年。日本の児童養護は変化の時を迎えています。

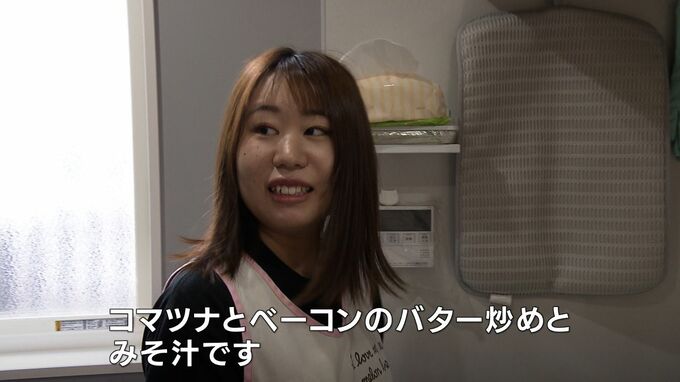

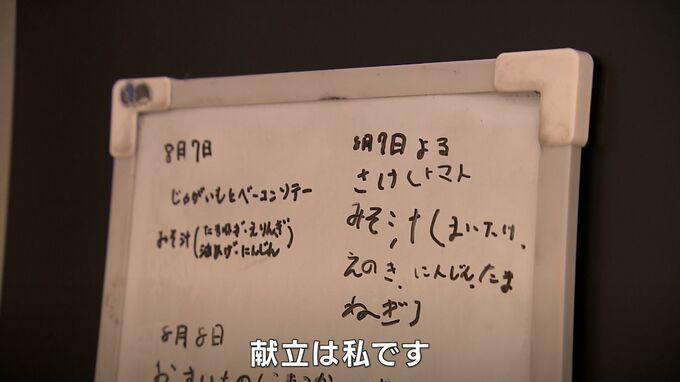

(記者)「今朝は何を作っているのですか?」

(職員)「小松菜とベーコンのバター炒めとみそ汁です。」

(記者)「この献立は誰が作ったんですか?」

(職員)「私です。」

何気ない家庭の朝の風景。国が推進する、児童養護施設の新たな形です。

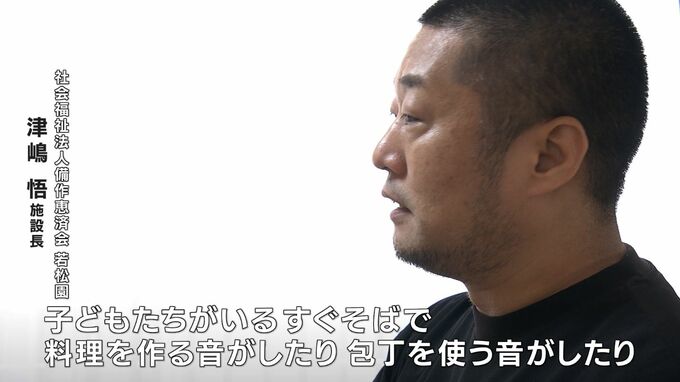

(社会福祉法人備作恵済会 若松園 津嶋悟施設長)「子どもたちがいるすぐそばで料理を作る音がしたり包丁を使う音がしたり、それがやっぱり地域小規模でやっていくひとつの醍醐味であって。」

住宅で、6人の子供が職員と生活をともにする『地域小規模児童養護施設』といいます。

(社会福祉法人備作恵済会 若松園 津嶋悟施設長)「この階段から上が、子供たちの居住スペースになっていますので、子供たちの部屋、それからもう一つ宿直、住み込んでいる職員さんのお部屋が上にございます。」

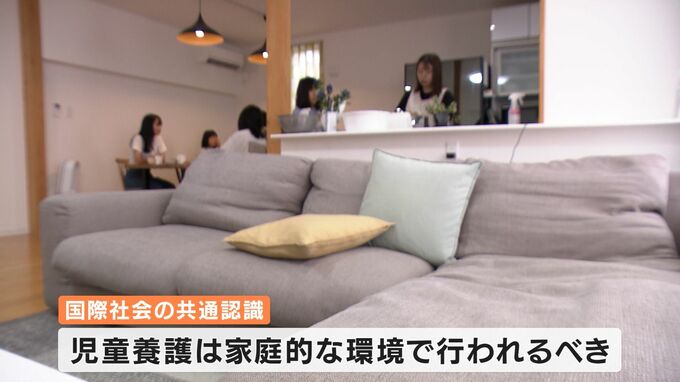

地域に溶け込み家庭的な環境の中で児童を養育するのが好ましいというのが国際社会の共通認識でもあります。

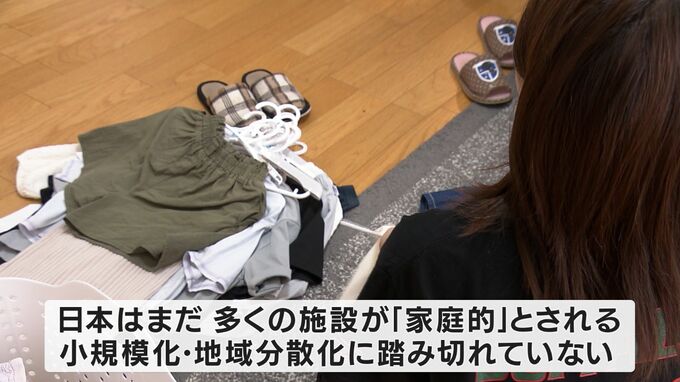

しかし、日本では、まだ従来の形から抜け出せていないのが現状です。地域の理解とコストの問題があるからです。

さきがけとなる取り組みを既に実践していたのが岡山孤児院でした。

院内に建てた宿舎に子供たちを住まわせ、主婦が、親の代わりとなって世話をする家族制度です。

十次は里親探しにも奔走しました。今、国が最優先課題に掲げるのも里親委託の推進です。

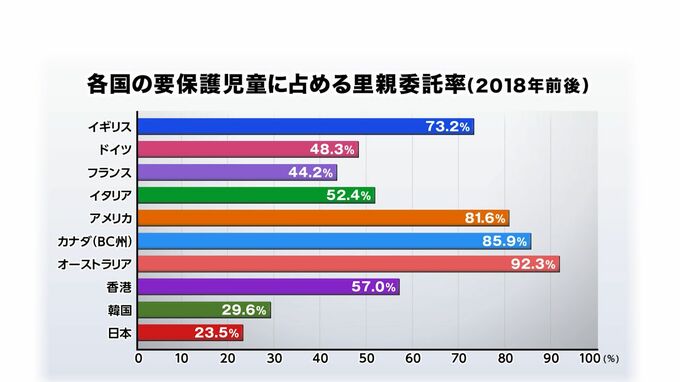

(こども家庭庁家庭福祉課 鈴木茂課長補佐)「日本における里親の委託率は令和3年度末で23.5%。例えばオーストラリアですと92%ぐらい。アメリカですと81%ぐらいとなっています。(日本の)23.5%は決して高くない。」

国は欧米の水準に近づけようと、3歳未満は75%、学童期以降は50%以上を目標に掲げています。

(社会福祉法人備作恵済会 若松園 津嶋悟施設長)「石井十次先生がされていたことの実践にようやく国の制度が今になってやっと追いついて来た。石井十次の先見性と、普遍的な児童養護の精神が、注目を集めています。」

(スタジオ)2017年に厚生労働省が発表した「新しい社会的養育ビジョン」で家庭的な養育環境を増やす方針が打ち出され、現在の「施設:里親=7:3」を10年以内に逆転させるよう自治体に計画の策定を迫まりました。

一方で、性急なシフトチェンジは、里親と子供のマッチングがうまくいかず、子供がたらいまわしにされる「里親ドリフト」という現象が頻発しかねないという危惧もあります。

施設は地域分散化と小規模化を求められていますが、地域に出てゆこうにも地域住民の理解を得るのが容易ではなく、従来の施設養護と比べればコストもかかり、理想と現実のギャップがあります。このなりゆきを石井十次も見守っています。