福島県二本松市の安達太良山の噴火を想定した大がかりな救助訓練が行われました。

植野天斗記者「安達太良山の標高およそ1500メートル付近です。負傷者を捜索するため、ヘリが上空を旋回しています」

訓練には、県や自衛隊など8つの関係機関が参加し、安達太良山で噴火が起こり、周辺の3つの登山道でけが人が出た想定で行われました。

このうち山の中腹では、県の防災ヘリが捜索を行い、けが人を救助しました。また、麓では警察や消防などが、けが人の捜索から病院への搬送まで連携の手順を確認しました。

県災害対策課 工藤宇裕課長「多数の行方不明者が出ると、地元の消防だけでは足りない。連携しながら情報共有をして、救助活動ができるのかという訓練がうまくできた」

県では、登山客にハザードマップなどで山の特徴を確認するよう呼びかけています。

【スタジオ記者解説】

福島県内の火山の歴史をまとめました。県内には、磐梯山・安達太良山・吾妻山の3つの常時観測火山があります。

直近の大規模な噴火をみていくと、磐梯山では1888年の水蒸気爆発で雪崩が起き、死者460人以上という明治時代以降、国内での火山災害として最も大きい被害がありました。

また、安達太良山では、1900年に水蒸気爆発が起こり、火口にあった硫黄精錬所が吹き飛ばされ、死者72人を出しました。吾妻山では、大規模な噴火はないものの、1977年に小規模な水蒸気爆発、去年には3年ぶりに火山性微動が観測されるなど火山活動の高まりがみられています。

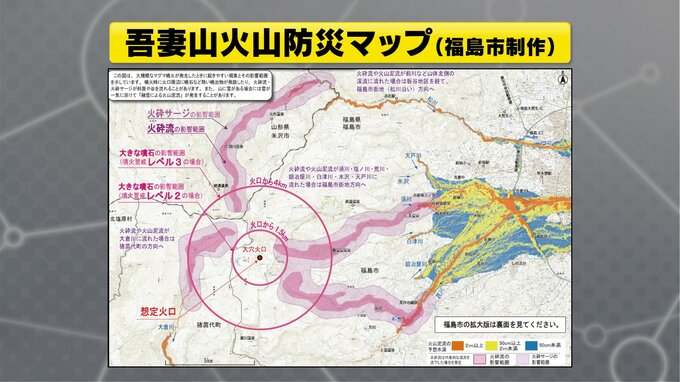

そこで大切なのは、身近にある火山を知ることです。ぜひお住いの自治体の「火山防災マップ」を確認してください。こちらは福島市が制作したものです。赤く表示されているのが、吾妻山が噴火し、火山泥流が発生した場合に影響を及ぼす範囲です。

これを見れば噴火の際、どこが危険なのか視覚的に知ることができます。普段から噴火への備えを確認しておくことが大切です。