虐待事件が起きるたび矢面に立たされる児童相談所。

“対応の遅れ”や“見落とし”が伝えられる一方、職員が日々どのように親子と向き合っているかは知られていません。

全国の虐待対応件数は年間20万件超。独自の取り組みで子どもたちを守ろうとする職員たちの姿を追いました。

(news23ディレクター・垣田友也)

ハードルが高い“児相”取材

取材したのは独自の取り組みで虐待と向き合う東京・世田谷区の児童相談所です。児童相談所=“児相”の実際の仕事ぶりを見た人は少ないと思います。私たちも同じです。

児童相談所は親と子どもの個人的な情報を扱っているため、映像取材の許可をもらうのは大変です。

虐待事件が起きるたび、メディアが児童相談所批判を繰り返していることも取材への警戒感に繋がっているかもしれません。でも、児童相談所がふだんどのように子どもを守っているかを知ることは地域社会の大人たちにとっても私たちにとっても重要なことだと思いました。

世田谷区の児童相談所が密着取材を許可したのは今回が初めてです。取材交渉・打ち合わせに費やした期間は約2か月。業務に支障が出ないよう配慮することなどを条件に撮影が始まりました。

虐待の緊急度は何レベル?

世田谷区児童相談所の職員用出入口。

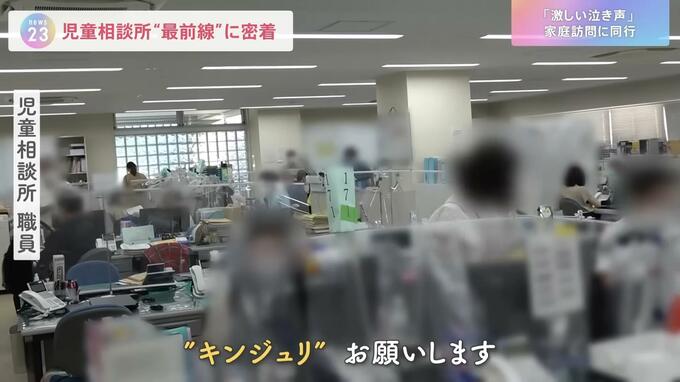

中に入ると事務机が並び、パッと見ふつうのオフィスです。職員は所長含め95人(2023年5月発表)。忙しそうに電話したり話し合ったりしています。

「虐待の疑いがある」との連絡=虐待通告は、住民、親戚、保育園、学校、病院、警察など様々なところから入ってくるそうです。

取材を始めて間もなく、女性職員がスッと立ち上がりました。

児童相談所 職員

「キンジュリお願いします!」

キンジュリとは「緊急受理会議」のこと。虐待通告が入ると最初に行われる会議です。所長や現場の責任者たちがモニター付きのテーブルに集まり始めました。

緊急受理会議の目的は虐待の緊急度を速やかに判定すること。職員の主観に左右されないよう専用のチェックシートを使って決めます。緊急度が特に高いのは、命の危険がある身体的虐待や性的虐待の疑いがある場合。子どもを親から一時的に引き離す「一時保護」が検討されます。

最も多い通告の一つは「子どもの泣き声が長時間聞こえる」というもの。“虐待のリスクがある状態”で、子どもの安全確認をしなくてはなりません。