東西で違う?「線香花火」

手持ち花火の〆は、やっぱり線香花火。

実は線香花火、‟東西で違う”ということをご存じですか?

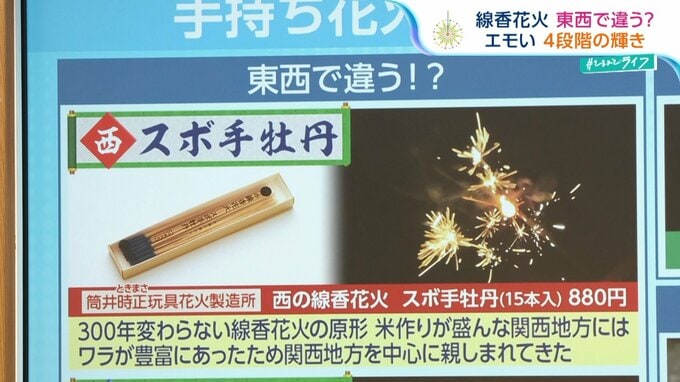

西の線香花火として古くからあるのが、「スボ手牡丹」。

現在は福岡にある筒井時正玩具花火製造所で製作されています。

300年変わらない線香花火の原型で、持ち手がワラで出来ています。米作りが盛んな関西地方にはワラが豊富にあったため、関西地方を中心に親しまれてきました。

こちら、持ち方に特徴が。

火がついている方を斜め上に向けて持ちます。

火が消えかけたら、フーっと息を吹きかけると勢いが増し、美しい火花を散らします。

風を好むため、風量を調節しながら遊べるタイプの珍しい線香花火です。

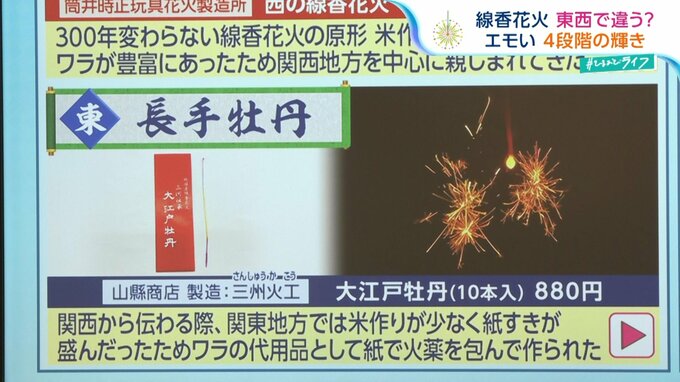

東の線香花火として知られるのは、現在主流となっている「長手牡丹」。

『大江戸牡丹』〔山縣商店・三州火工〕などがあります。

関西から伝わる際、関東地方では米作りが少なく紙すきが盛んだったため、ワラの代用品として紙で火薬を包んで作られました。

「もう落としたくない…」線香花火を長持ちさせる方法

線香花火は4段階で変化するのが特徴です。

点火から次第に大きくなっていく火の玉・・・「蕾」

パチパチと力強い火花がはじけ始める・・・「牡丹」

勢いを増し次々に火花が散る・・・「松葉」

火の玉がだんだんと光を失い散っていく・・・「散り菊」

恵俊彰:

「蕾」の時に落としたら本当にショックですよね…

線香花火を長持ちさせるコツを長谷川さんに聞きました。

▼先端のくびれた部分を、軽くねじる

▼垂直ではなく斜め45度に傾けて持つ

国産の線香花火を使って比較したところ、このワザで21秒も長持ちしました。

(垂直:平均46.193秒 ねじって斜め45度:平均67.162秒)

恵俊彰:

落ちるのが嫌だからまっすぐにしてたよ。