8月、宮島(広島・廿日市市)の夏の伝統行事「管絃祭」が行われました。実は、県北にある山あいの地域でも「船」を使った管絃祭がありました。

提灯などで飾り付けられた船が、激しい動きで山奥の夜道を走っていました。

管絃祭といえば宮島の厳島神社が有名ですが、安芸高田市 高宮の川根地区にある亀尾山神社でも江戸時代ころから管絃祭が行われています。

この神社は、厳島神社と同じ宗像三女神がまつられていて、一説によりますと、「厳島の戦い」(1555年)の戦勝祝いとして始まったといわれています。

若連中たち

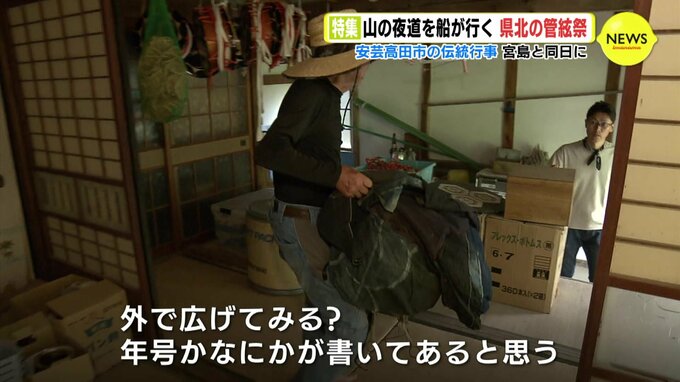

「これが一番古い幕。外で広げてみる? 年号かなにかが書いてあるはずじゃけえ」

「200年ぐらい経っているんじゃない」

「彦太郎の名前があるからじいさんじゃろう」

「ずいぶん古いよ」

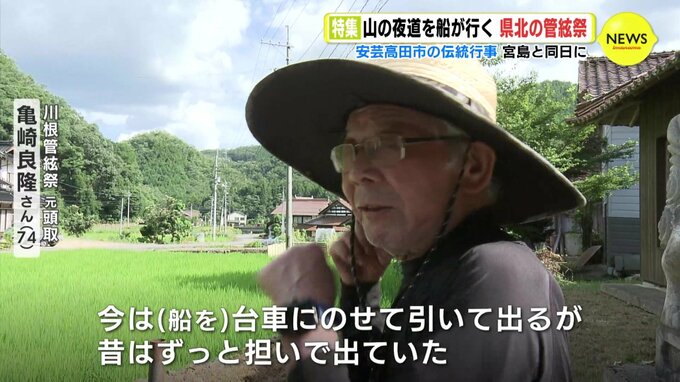

管絃祭を取り仕切る頭取を50年以上続けてきた 亀崎良隆 さん(74)です。

川根管絃祭 元頭取 亀崎良隆 さん(74)

「今は(船を)台車の上に載せて、引っ張って出るんじゃが、昔はみんな担いで出ていた。若い者が(船を)出そうと言ってくれるけえ、ええんじゃないかと思う」

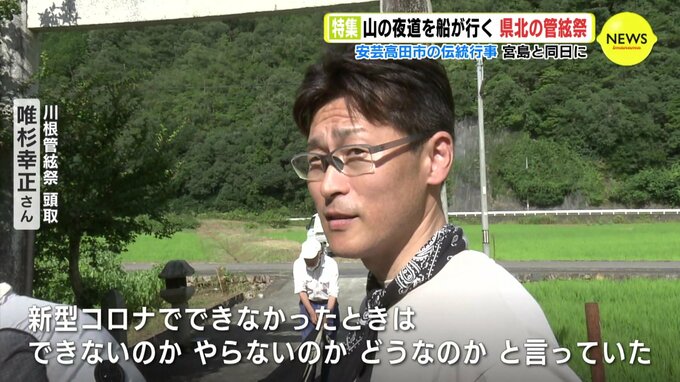

そして、5年前に亀崎さんから頭取を引き継いだのが 唯杉幸正 さんです。しかし、この4年の間、管絃祭は行われませんでした。

川根管絃祭 頭取 唯杉幸正 さん

「楽しみですね。みんな、待ち望んでいました。新型コロナでできなかったときは、できないのか、やらないのか、どうなのかって、みんな言っていましたからね」

川根地区の管絃祭は、宮島の管絃祭と必ず同じ日(旧暦の6月17日)行います。8月3日午後6時、宮島で4年ぶりに「御座船」を使った本来の形での管絃祭が行われていました。