専門家は、不適切保育が行われる背景は3つの層で捉える必要があるとしています。

まずは『保育士の質』そして『園の組織の構造』、さらに『社会全体で保育をどう位置づけるか』ということです。

【新潟県立大 小池由佳教授】

「子どもたち一人一人に合った保育スキルと言うのを保育士たちが付けていく、そういうことが求められる。保育士が働く労働環境や保育士の人手不足、そういう3層の中で、こういう事件が起きてしまっているのかなと」

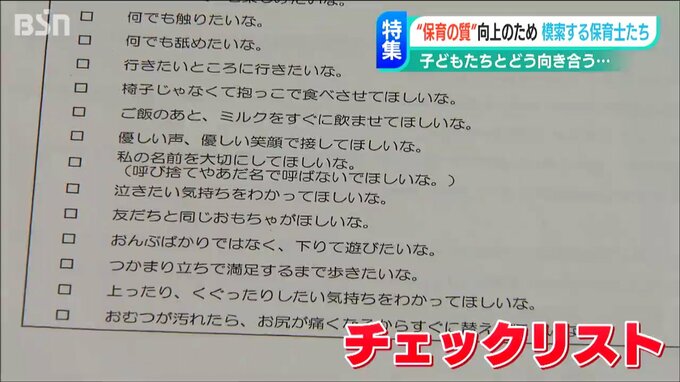

国は静岡県の事件を受けて去年12月、各自治体を通じてチェックリストを活用して、保育の在り方の点検をするよう指示しました。

新潟市が去年3月にとりまとめた「不適切保育防止のためのガイドライン」には、適切な保育を行うため具体的な事例をあげたチェックリストが載っています。

【みのりこどもえん 梅川一美園長】

「『お昼寝したくないときもあるよ。みんな同じ時間だけ寝なくてもいいように考えてほしいな』とか、『眠くなるまで待っていてね』とか、本当に一人一人のお子さんを考えたら、それができたら素敵だと思うが、今の保育士の人数考えると、1対1だからできるけど集団という場では、やはりできないということもある」

こちらは4歳児のクラスです。

21人の園児に対して2人の職員が見ています。集団生活の中で、個々の子供の要求にどこまで応えられるか…さきほどのチェックリストの具体例に、現場の職員も戸惑う部分があります。

【保育士】

「もちろん、こちらも元々気を付けていたところではあるが、より一層、職員間で気を付けていこうと、気持ちを新たにした。」

「関わっているのは人間同士なので、文章という形式に決まり切った状況だけに限らないケースはすごく多いと思う。“不適切保育”とひとくくりにするのではなく、保育者の方がどういった気持ちで子どもと関わっているのかが大事」