全国の保育施設で不適切な保育が相次いで発覚する中、新潟市の保育の現場では保育士が集まって勉強会を開くなど、保育のスキルアップを目指す動きもあります。子ども達の成長と発達をどう守るのか、模索する保育士たちを取材しました。

「おはようございます」

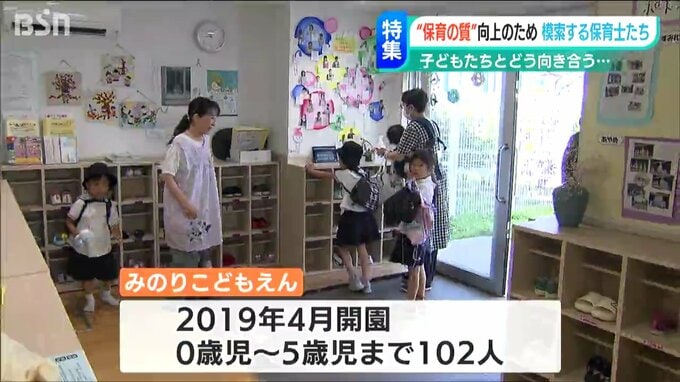

新潟市東区の私立認定こども園「みのりこどもえん」です。

開園して5年目の「みのりこどもえん」には、0歳児から5歳児までの102人が通っています。

「園児たちがのびのびと過ごす」こうした空間が本来の保育の現場です。

しかし、去年、保育の現場が揺れ動く出来事が相次ぎました。

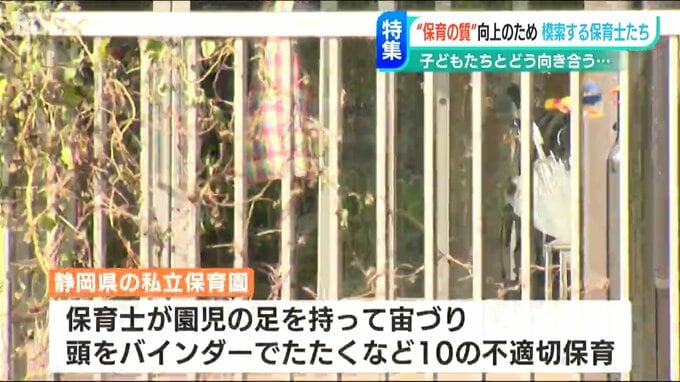

静岡県の私立保育園で起きた保育士による虐待事件。

保育士が園児の足をもって宙づりにしたり、頭をバインダーで叩いたりするなど10の不適切保育が発覚しました。

新潟市でも去年、中央区のポポラー新潟東中通園で、当時の施設責任者が園児を布団で巻きつけたり長時間叱責したりした不適切保育がありました。

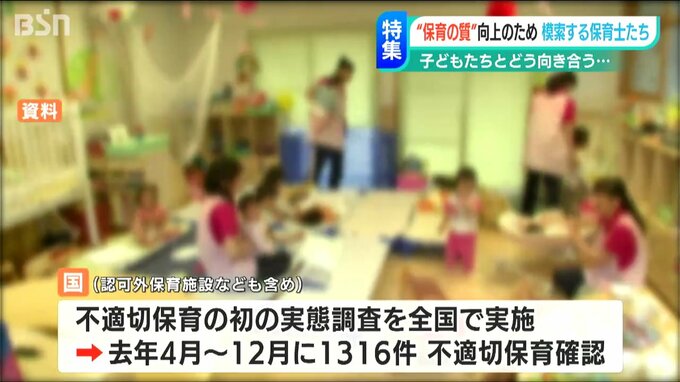

こうした事態を受け、国は全国の自治体に対して不適切な保育があったかどうか実態調査を実施。去年4月から12月までの間に、認可外保育施設なども含め全国で1316件の不適切保育が確認されました。このうち県内では9件が不適切保育として認定され、新潟市で起きた事件が身体的・心理的虐待として認定されました。

【みのりこどもえん 梅川一美園長】

「正直内容によっては『本当にそんなことをしていたの?』と思うのが大半で。保護者の方からも『大丈夫ですか』という声を何件も頂いたので、そういう風にちゃんとしているのに、不安を煽られてしまうところも、私たちが困ったところだった」