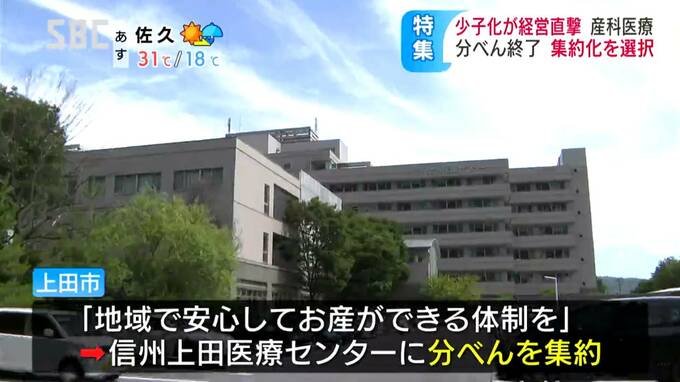

地域で安心してお産ができる体制を維持するため、今年度から、分べんは、隣接する信州上田医療センターに集約します。

少子化が進む今、周りの分べん施設との競合を避ける狙いもあります。

■上田市立産婦人科病院 清住忠広医事課長 「公立病院の役目としたらほかにお産する場所がなかったら、どれだけ赤字でも継続するって選択肢だったのだと思いますけど、どこもお産が減ってくると入院の医療収入というのは病院経営の基盤になっている。どこも収入が減ってしまうと共倒れっていうような言い方がいいか分からないが」

分べんの中止が検討された松本市立病院。

当面の医師確保に見通しが立ち、地元住民からの要望もあって、取り扱いを継続することを決めました。

感染症指定医療機関として、3年間、向き合い続けた新型コロナ診療も決断の背景にあります。

■中村院長

「松本広域圏で(コロナ)感染した妊婦さんだったら、ほとんど全員近くを受け入れていました。今回の感染症もそうだが、有事の際、やっぱり診療を継続できるようにいわゆるセーフティーネットという考え。有事のときの患者の受け入れなどを含めるとやはり産科を継続していく必要がある」

■妊娠している女性

「少子化と言われてるのでこういう場所(分娩施設)も減ってきてしまうのは仕方がないことかなっと思うけど、場所が減ってくると病院にかかるのも大変になってくるので、そうなると、2人目、3人目ってどうしようかなって思う部分はどうしてもでてきちゃうと思います」

■橋爪尚子助産師

「ずいぶん減りましたね。新生児室も今、赤ちゃん2人くらいしかいませんけど、ここに15人とか、赤ちゃんがいる状況がありました」

少子化という局面に立つ産科医療の現場。

安全で、安心できるお産をどう守っていくべきなのか、模索が始まっています。