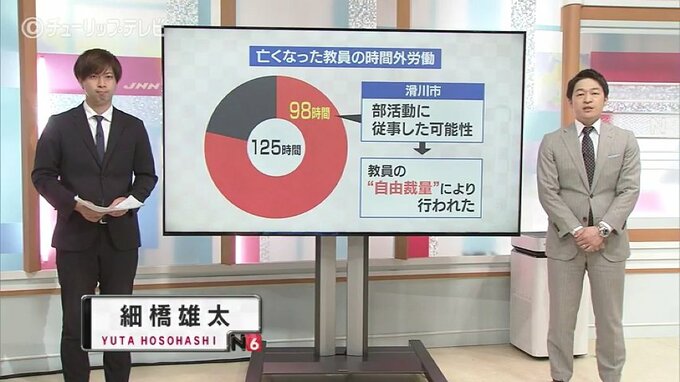

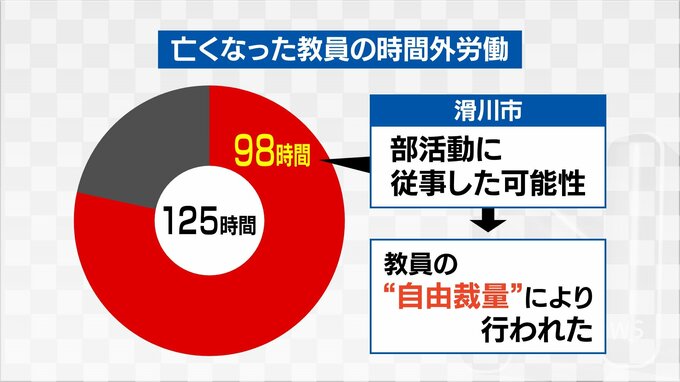

亡くなった男性教諭が「くも膜下出血」を発症する2か月前の勤務時間は、月の時間外勤務およそ125時間のうち、3分の2近い98時間を部活動に従事していました。しかし、滑川市側はこの部活動指導の時間があくまで「教員の“自由裁量”」だったと主張。部活動の指導に充てた時間を差し引けば、厚労省や地方公務員災害の基準に満たないと裁判で反論していました。市側の主張を退けた富山地裁の判決、裁判所が注目したのは学校の「取り決め」でした。

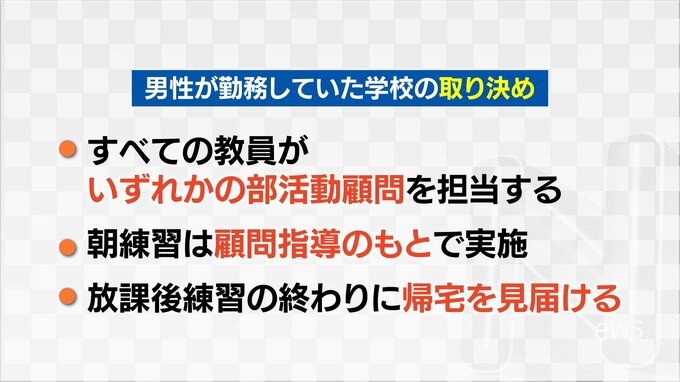

男性教諭が勤めていた中学校で部活動について以下の「取り決め」があったのです。

▼基本的にすべての教員が「いずれかの部活動顧問を担当する」こととされており、その配置決定に校長および中学校内に設置された校務運営委員会が関与していた

▼教員が休日などに部活動の指導に当たった場合は、手当を支給され、その算定の基礎となる特殊勤務実績簿に校長が押印していた

▼部活動の朝練習は顧問(教員)の指導の下で実施する

▼放課後練習はその終わりに教員が必ず出向いて生徒が帰宅するのを見届け、帰宅時間を厳守させる

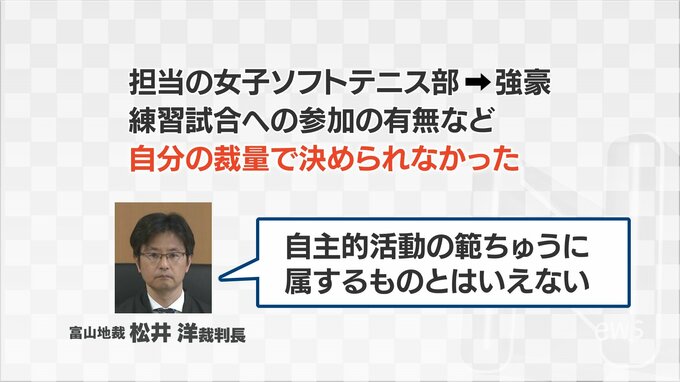

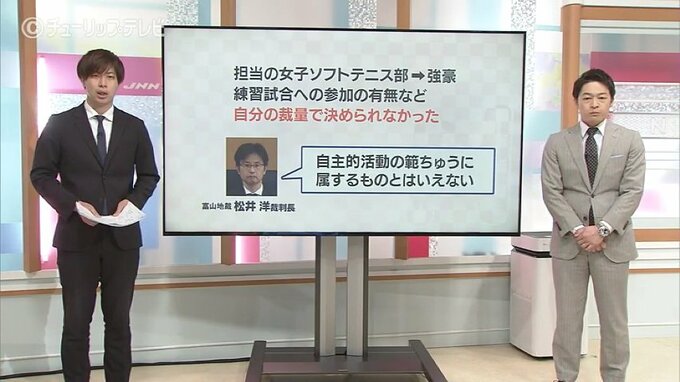

これに加えて富山地裁は、男性教諭が顧問を務めていた女子ソフトテニス部は、県大会で団体3位、個人で2位に入るほどの強豪校で、意欲的な生徒が集まり、保護者の期待も大きかったことから、週末などの練習や練習試合への参加の有無を、男性教諭の裁量のみで決定していたとみるのは困難だと判断したのです。

しかも、男性教諭が亡くなる前年までは、2人の教員が顧問を担当していましたが、1人に減らされ、亡くなった年は男性教諭1人で顧問をしていました。顧問として、万が一事故があった場合には管理責任も問われる状況で、生徒の健康や安全管理にも相当の緊張を強いられ、過重な業務だったと認めました。

そして部活動については、明確に「教員の“自由裁量”」を否定し、部活動が「中学校の教員の地位に基づき、その職責を全うするために行われたことは明らかだとして、「自主的活動の範疇に属するものとはいえない」判断。市側の主張を退けました。

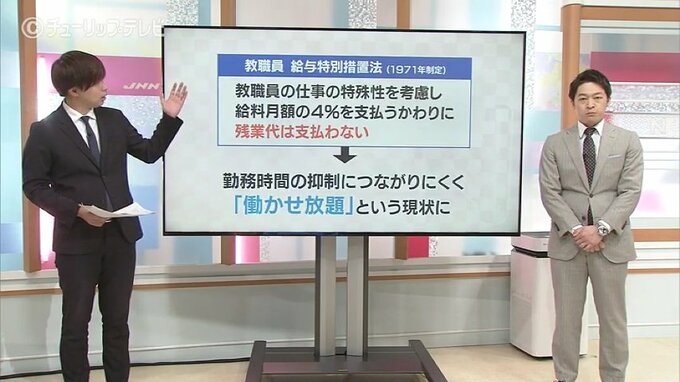

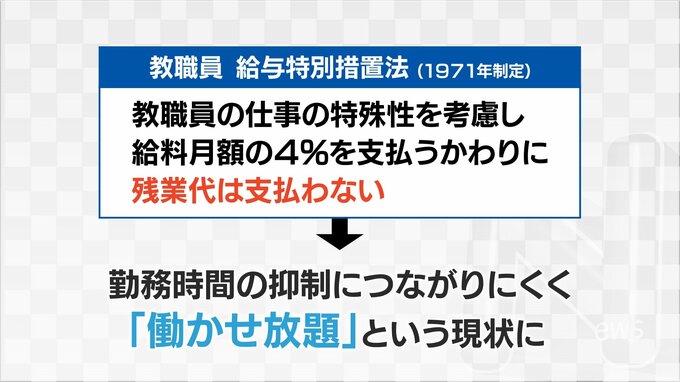

男性教諭の妻らから聞いた、教員の働き方改革が進まない原因の1つが「教職員給与特別措置法」いわゆる“給特法”です。1971年に制定されたこの法律は、教員の仕事について勤務時間の管理が難しく、その特殊性を考慮して、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに、給与月給の4%を上乗せで支給するものでした。

法律が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから、4%が妥当とされていましたが、その後、教員の仕事内容は年々複雑化し、勤務時間が長引く一方、法律が実態と合わなくなったと指摘されていました。結果として、教員の業務が増えても残業代の支払いは生じないため、長時間労働の抑制につながらず、教員が「働かせ放題」となっている現実があります。

判決を受けて、滑川市の水野達夫市長は「控訴しない」とコメント。富山県も滑川市の方針に沿って「控訴しない」としています。

2度と悲劇を起こさせないためにも、今の教員の現状にあった見直しを進めるべきではないでしょうか