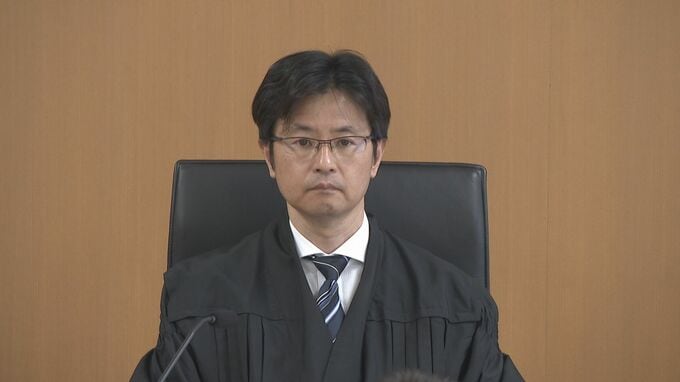

2016年、富山県滑川市の市立中学校に勤めていた40代の男性教諭がくも膜下出血を発症し死亡したのは、部活動を含む長時間労働が原因だとして、遺族が富山県と滑川市に損害賠償などを求めた裁判で、5日、富山地裁は富山県と滑川市にあわせて約8314万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

裁判では部活動指導が「自主的」なものかどうかが争点となりましたが、富山地裁は「部活動指導は自主的活動の範疇に属さない」として、遺族側の主張を全面的に認めました。富山県と滑川市は控訴しないとしています。

遺族側の主張を全面的に認める判決内容で、亡くなった男性の妻は富山市内で会見を開き、夫が心血を注いだ教師という働き方に夢を持てるよう、教育現場の労働環境の改善を、改めて訴えました。

亡くなった男性教諭の妻:

「きょうの判決は、家族の時間を犠牲にして働いた主人の働きが、

数々の過労死に関する裁判に取り組んできた原告代理人・松丸正弁護士は、教師は使命感を持った“聖職者”として扱われ、勤務時間の管理について責任の所在があいまいだとして、市と県の責任を明らかにするために、この裁判、そして判決内容は非常に重要だと強調しました。

松丸正弁護士:

「『いい先生がいたね。生徒のために教育のために尽くして亡くなった“熱血先生”』。そういう先生の美談として終わってしまって、

亡くなった男性教諭は後輩を指導する立場で、「後輩の指導のために」となかなか帰らない日もあったといいます。

亡くなった男性教諭の妻:

「主人だけが働きすぎているわけではなかったんです。

同じようなことが起きれば、

それだけの時間をかけてやらなければいけない仕事がどこまである

記者:「夫に伝えたいことは?」

亡くなった男性教諭の妻:

「うーん…頑張ったねって。大好きな仕事で病気になって命を落としてしまったけれども、

松丸弁護士が把握している教員の公務災害(過労死・自殺・精神疾患に限る)に関する国家賠償請求訴訟は全国で4件(この裁判を含め死亡2件、適応障害2件)と非常に少ないとして、その背景には、教員の“聖職者”としての意識が影響していると指摘しています。

会見に同席した神奈川過労死等を考える家族の会・工藤祥子代表は、公務員の場合「地方公務員災害補償基金」が公務災害を認定しますが、当事者たちが認識しているのはその「公務災害認定」までで、国賠訴訟を起こせると知らない人も多いとして、この裁判を機に訴訟を起こす人も増えていくのではないかとしています。

文科省が教員の労働環境改善のため2019年に制定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」では、部活動も管理の対象に含め、時間外勤務時間を月45時間、年間で360時間までと定めています。しかし、2022年4月~12月の富山県の公立中学校に勤める教諭の時間外勤務時間の平均は月約55時間となっています。