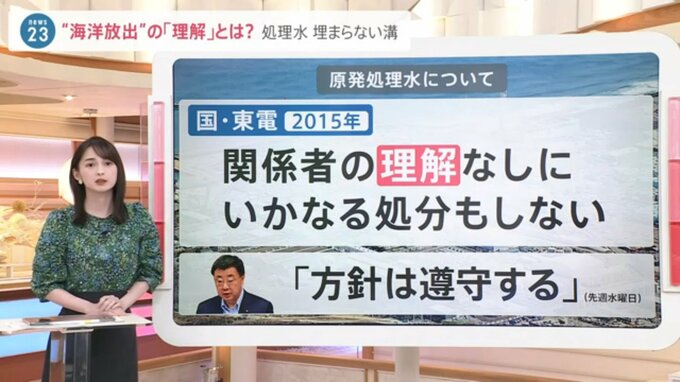

“海洋放出”の「理解」とは? 処理水 埋まらない溝

山本恵里伽キャスター:

原発の処理水について▼国や東京電力は2015年に福島県漁連に対し「関係者の『理解』なしにいかなる処分もしない」と約束を結びました ▼松野官房長官も6月28日に「方針は遵守する」と述べています。

こうした中、地元の漁業関係者などは放出に反対の立場を崩していません。にも関わらず、放出の準備は着々と進められてきたわけです。ここで一つ注目したいのが『理解』という言葉が持つ意味です。これについて東京電力の担当者は以前、私達の取材にこのように答えていました。

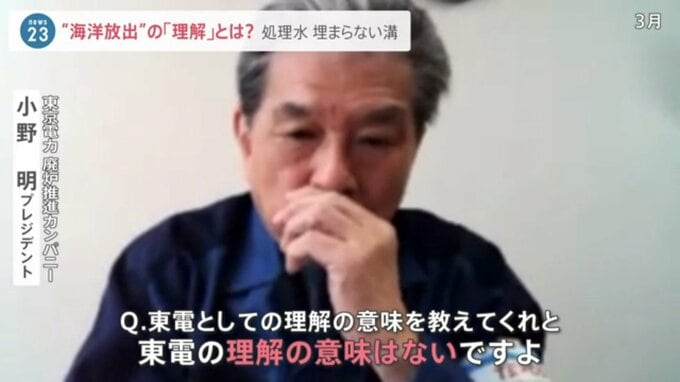

▼2023年3月の取材

東京電力 廃炉推進カンパニー 小野明プレジデント

「なかなか『理解』という言葉は難しい言葉だと思っていまして、1人1人の受け止めだと思うんですよね」

Q.東電としての『理解』の意味を教えて?

東京電力 廃炉推進カンパニー 小野明プレジデント

「東電の『理解』の意味はないですよ。東電が主体的に『理解』とはこういう定義だと決めるものではないからだと思っています」

小川彩佳キャスター:

東電側が定義しないのであれば、何をもって、どのような状態をもって関係者の『理解』が得られたと判断するんだろうか。そんな疑問も浮かんできます。『理解』という言葉をめぐり、なぜここまで東電と漁業関係者の間で溝ができてしまっているんでしょうか?

木田修作記者:

まず福島の漁業関係者はこれまで何度も処理水に関して説明を受けていまして、この処理水の性質についてよくわかっていると思います。その上で反対をしているということがいかに重いのかというのを普段取材をしていて感じています。

その理由の一つが『放出後の漁業の姿が全く見えない』というところです。放出後の海で自分の子供や孫の代が漁業を続けられるのか、それがわからないのが現状です。

小川キャスター:

そうした現状がある中で、国や東電が漁業者と交わした「関係者の『理解』なしにいかなる処分もしない」というこの約束。これについて今後どうなるのでしょうか。

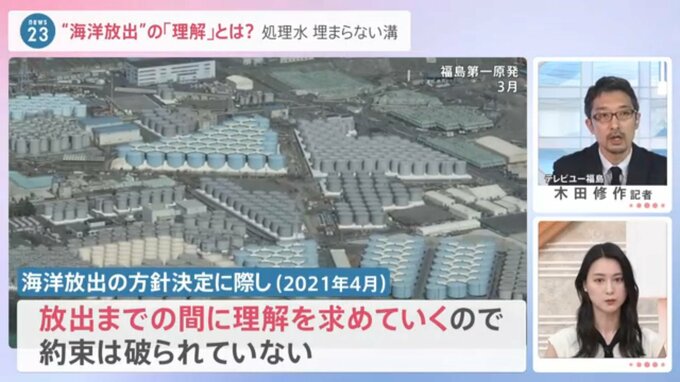

木田記者:

国は2021年4月、海洋放出の方針決定に際し「放出までの間に『理解』を求めていくので、約束は破られていない」というような趣旨の説明をしていました。

しかし、やはり放出を前提に『理解』を求めるのは無理がある話で、議論が深まらないまま設備面の準備だけが進んできました。それがまた不信感を生み出していて、解決にはほど遠い現状だと思います。

小川キャスター:

今後、地元と東電側の溝が埋まっていく可能性はあるのでしょうか。

木田記者:

大きく前進するかと言えばかなり難しいと思います。原発事故の直後から処理水のタンクはいつか満杯になると言われてきました。この中で対話をする機会はあったと思いますが、それが十分にされないまま今に至っているので、信頼関係を修復するだけでもかなりの時間を要すると思います。

ただ、タンクにそれほど余裕があるわけでもありません。国は「復興のための廃炉」と説明していますが、このまま放出されれば、廃炉のために復興が妨げられてしまうという事態も起きかねないと思います。