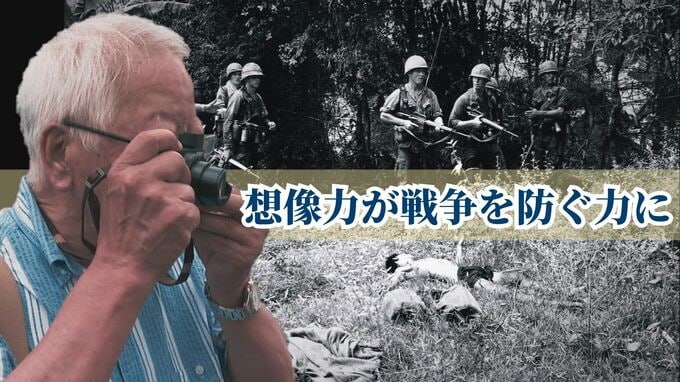

ベトナム戦争をはじめ、世界各地の紛争地域を撮影してきた報道写真家・石川文洋さん。先週、1週間かけて県内の大学などを回り講演活動をおこないました。

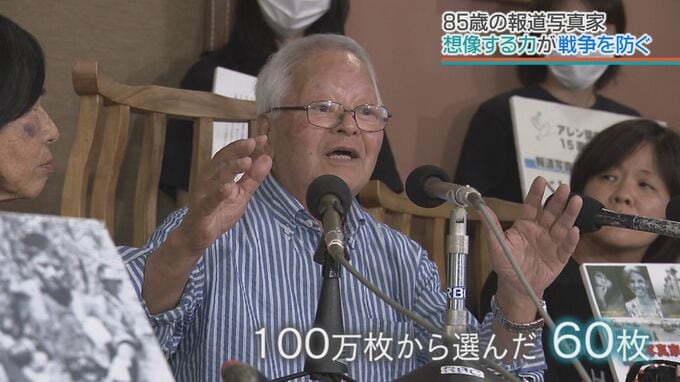

沖縄の若者にむけて、石川さんがセレクトした写真は60枚。これまでに撮りためた、およそ100万枚の中から選んだものです。85歳の石川さんが今、写真を通して伝えたい思いを聞きました。

1960年代に北ベトナムとアメリカの間で起きた『ベトナム戦争』。その最前線で、身の危険にさらされながら、撮影を続けてきた那覇市出身の報道写真家がいます。

石川文洋さん、85歳。現在長野県に暮らす石川さんは、今月中旬、ある目的のために沖縄を訪れました。戦争と平和について考える講演活動です。

1週間にわたって県内の高校、大学を回ります。

報道写真家 石川文洋さん(85)

「写真を見てもらいながら、学生たちに戦争の悲劇をですね、想像してもらいたいと。その想像する力というのは、やっぱり戦争を防ぐ力になっていく、いくのではないかと」

「想像する力が、戦争を防ぐ力になる」と力強く訴える石川さん。これまでに世界各地の戦場で撮りためた100万枚の中から、沖縄の若者にむけて、60枚の写真を選びました。

この日は、沖縄国際大学での特別授業です。

Qすごくいっぱい書いてらっしゃいますね。

報道写真家 石川文洋さん(85)

「これ全部読んだら、時間通り終わらないから、いかに短く読むかというために書いている。この赤で囲んだことだけを伝えたいと思ってるけど、果たしてうまくいくかどうか」

授業は、スライドで写真を紹介しながら、撮影当時の状況について解説していきます。

報道写真家 石川文洋さん(85)

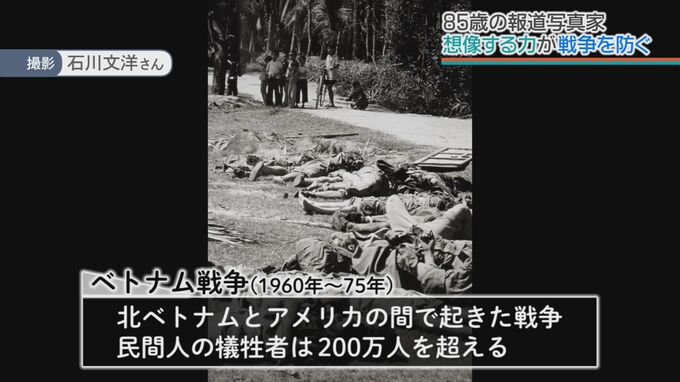

「これは戦争で死んだ解放軍です、ここで子どもたちがみんな、この死体を見ています。もうベトナム戦争では、子どもの頃から戦争というものの中で生活をしています」

今回、石川さんが選んだ写真の中で最も多かったものが、ベトナム戦争の写真です。1960年から75年まで、およそ14年半にわたって続いたベトナム戦争では、200万人を超える民間人が犠牲となりました。

石川さんは、アメリカ軍や南ベトナム政府軍に従軍しながら最前線で取材してきました。

報道写真家 石川文洋さん(85)

「この兵士たちは村に入っていくと、そこは初めての村で敵地です。だから兵士たちも怖いです。動くの見ればすぐ撃ちます。撃たないと撃たれるという恐怖感があるわけですね。そういう目の前で殺された人、見てます。自分たちも殺されるんじゃないかと震えてます」

死と隣り合わせの状況にある民間人や兵士の姿。石川さんのまなざしを通して、人々の恐怖や戦争の惨たらしい状況が鮮明になります。

学生に見せたのは、戦地の写真だけではありません。

報道写真家 石川文洋さん(85)

「沖縄からは、B52が飛び立っていって、ベトナムを爆撃して町や農村を壊して多くの人を殺してまた沖縄に戻ってきます」

当時、南ベトナムに駐留していたアメリカ軍は、およそ55万人。沖縄は最大の後方基地として、アメリカ軍の支えとなっていました。

報道写真家 石川文洋さん(85)

「それこそトイレットペーパーから戦車まで、そういうものは全部沖縄から送られていました。沖縄がなければ戦争はできないと。ベトナム戦争は続けられなかったと言ってます」

写真を通して、戦争の悲劇を想像してほしいと考えていた石川さん。その思いは、学生たちに届いたのでしょうか。

沖縄国際大学の学生

「実際に戦地に行って、死と隣り合わせの状況で写真撮って、とてもリアリティーがあって」

「沖縄が沖縄戦で被害を受けていただけじゃなくて、ベトナムに飛行機を飛ばせるための滑走路とか武器を送っていたので、沖縄も間接的に加害者になっていたことを知って、少し悲しくなりました。沖縄戦とかの被害の話を座って聞いているだけじゃなくて、自分たちも加害者にならないように、発信していくべきだと思いました」

報道写真家 石川文洋さん(85)

「日本の戦争の歴史がわかれば、ベトナム戦争がなぜ起こったかもわかるし、それから沖縄の基地がどういったための基地なのか、それから、離島に作っている自衛隊の基地がどういうものか、そういうものを理解していってもらいたいと、それがひとつの戦争を阻止する力になると思いますね」