作品からも太宰が「筋子納豆」をこよなく愛していたことが伝わってきます。

太宰のふるさと金木町の産直施設「産直メロス」ではー

※須崎記者「筋子納豆の太巻きが売られています」6月19日の太宰の誕生日を記念して、19日までの3日間、「筋子納豆」の太巻きを1日30個限定で販売したところ、連日完売したといいます。こんな人気の料理、記者が知らないだけで地元では広く親しまれているのか、金木町の人たちに聞いてみました。

※金木町の人(80代)「初めて見ました。Q食べようと思いますか。納豆と筋子は…」

※金木町の人(70代)「70代80代の人はみんな知っている」「昭和30~40年あたりに食べていた。食べていない」

※金木町の人(80代)「おかずそのものの量が少ないでしょ筋子は。(筋子納豆は)多く食べられるんです」

知らないという人もいれば昔は食べたという人も。「筋子納豆」は、一体、どのように誕生したのでしょう。

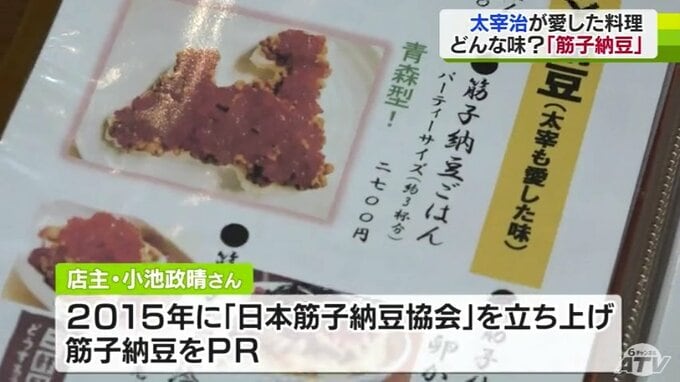

訪ねたのは、東京にある「青森PR居酒屋りんごの花」青森の地酒や郷土料理を提供する飲食店です。店の経営者・小池政晴さんは2015年に「日本筋子納豆協会」を立ち上げ、「筋子納豆」をPRしています。

※日本筋子納豆協会 小池政晴代表「意外と南部の人が“うちも食べているよ”って聞くと、これは津軽だけとか南部だけとかじゃなくて、家庭でやっているかやっていないかっていう差だと思いますね。筋子と納豆がともに好きな人が青森県は多いじゃないですか。」

総務省の家計調査によると、筋子を含む「塩干魚介」の1世帯あたりの購入額は、青森市が全国1位。

「納豆」は全国9位ですが上位には間違いありません。それでも「筋子納豆」の認知度が青森県内で高くない理由は?

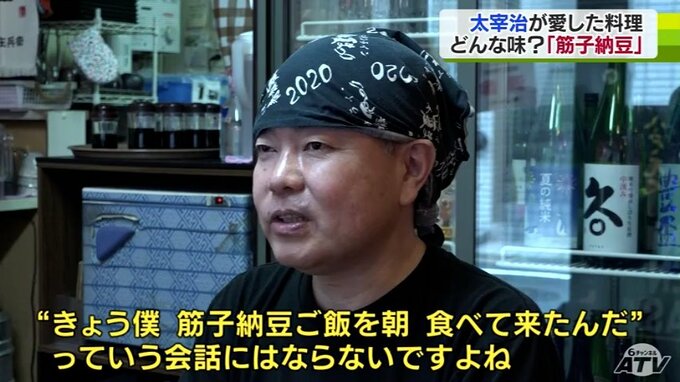

※日本筋子納豆協会 小池政晴代表「当たり前の朝食を人に話さないですよね。『きょう僕、筋子納豆ご飯を朝、食べて来たんだ』っていう会話にはならないですよね。だから広まらなかったんだなと思うんですよね。」

青森県民にとって日常の中の当たり前のものとの認識から広まらなかったと推測する小池さん。それが脚光を浴びた今だからこそ、青森のソウルフードになる可能性があると感じています。

※小池代表「本当にいろいろな地域で食べていた人がいるっていうことは、ある意味青森県のソウルフードなのでは。最終的には“これこそが青森のソウルフードだ”って言ってもらえるくらいになるまで普及活動したいですね。」

青森県内の食卓で静かに浸透していた筋子納豆は、太宰治がきっかけで令和の時代に注目され、その人気は、今後も高まりそうです。

※高山基彦キャスター

太宰治はむし歯が多くて歯が弱かったことから柔らかい食べ物を好んでいたそうで、ひきわり納豆や筋子のほか、バナナも好きで、納豆は、からしや青のりを入れて食べていたと言われています。

私は、筋子納豆をシンプルに筋子と納豆だけで食べてみました。ご飯のお供というよりお酒に合いそうという感じがしましたね。筋子納豆がこれからどう広がっていくか楽しみです。