「川の中で何が起きたのですか?」

(名古屋大学減災連携研究センター 田代喬特任教授)

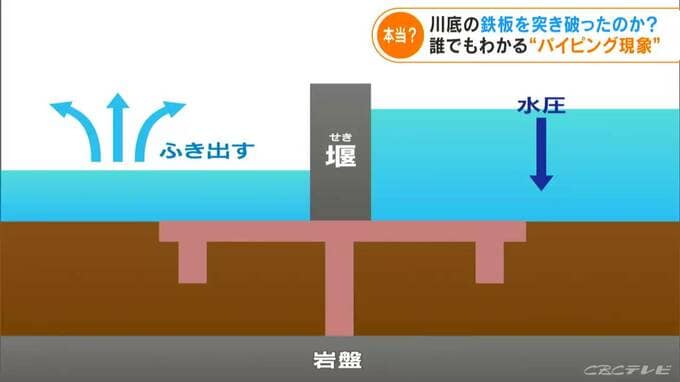

「吸い込まれていくような水の抜け方を見ると、地下を介して、川の水がバイパスして、すり抜ける形で下流に流れているように見受けられる。水がそれだけ流れると、地面の土砂や細かい砂(が運ばれて)、穴そのものが大きくなり、水の流れる量が多くなる相乗作用が働き、どんどん流れる、漏れ出す水の量が増えている。堤防が壊れる原因にもなるが『パイピング』現象に近い」

取水施設のパンフレットによると、水底の地下には、水の流れをせき止める鉄の板を「遮水壁」として3か所設置。うち1枚は、岩盤部分まで到達しているということですが…

(名古屋大学減災連携研究センター 田代喬特任教授)

「遮水壁がきちんと機能していればここまでの漏水にはつながらなかったのではないか。遮水壁そのものに、何らかの損傷をきたし、ちょっとした亀裂や損傷でも、そこに水圧が集中すると、水の力で損傷が広がってしまう」

田代特任教授は、最初に異常を検知したら、できるだけ早く対策する必要性を訴えますが…

Q完全復旧は?

(名古屋大学減災連携研究センター 田代喬特任教授)

「非常に難しい問題。同じ場所にもっとしっかりとした施設を作るとなると、大きな川をせき止めて、別のルートで流さないといけない。これから先、梅雨入りした後、大規模に川をいじって作業するのは、かなり難しい」