線状降水帯の発生情報について、25日から運用が変わり、最大で30分前倒しで発表されることになりました。この前倒しの発表を私たちはどう理解し、どう避難行動につなげたらよいのか、東気象予報士の解説です。

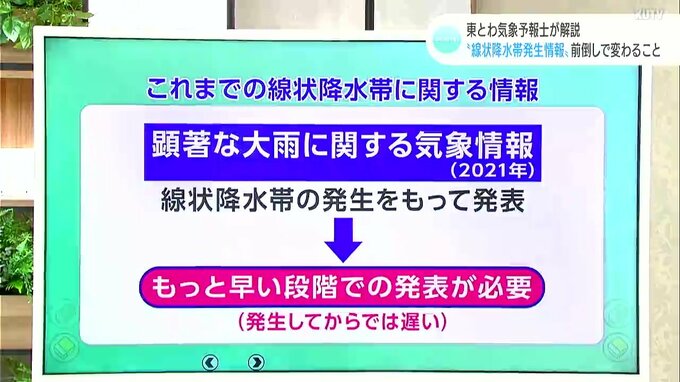

顕著な大雨に関する気象情報は、線状降水帯の発生をもって発表されます。線状降水帯というキーワードをもって危機感を高めることに効果を発揮した一方、住民や自治体からはもっと早い段階での発表が求められていました。発生してからでは遅いということです。

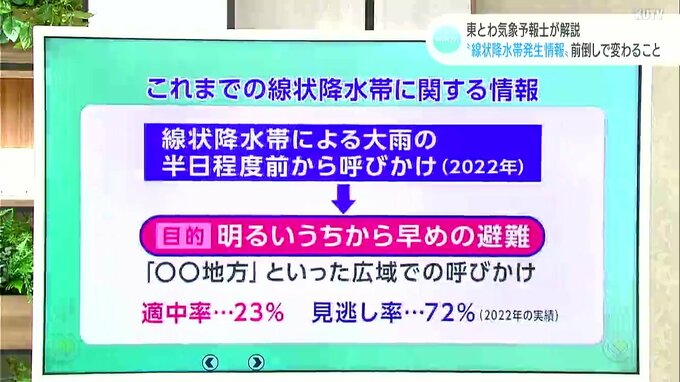

2022年からは線状降水帯による大雨を半日程度前から呼びかける取り組みを始めました。目的は、明るいうちから早めの避難をしてもらうため。

ただ、線状降水帯の予想は難しく、○○地方などの広域での呼びかけにとどまってしまいます。また、適中率23パーセント、見逃し率が72パーセントと予測の精度の低さも課題になっていました。

実際に去年7月に高知で発表された線状降水帯の発生情報では、「半日前」の予測情報は発表されておらず、見逃していたということになります。30分の前倒しの狙い、そして、情報の内容はどのように発表されるのでしょうか。

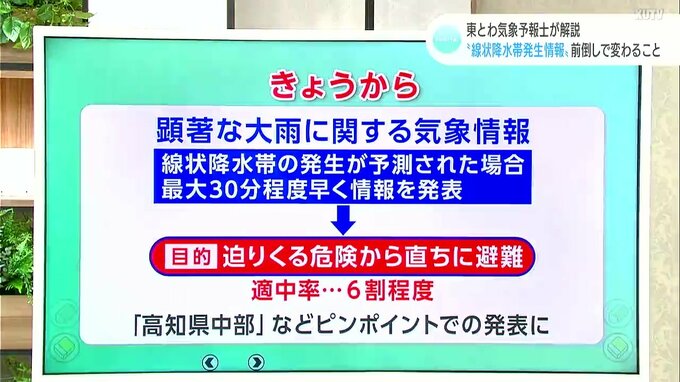

これまでは線状降水帯の発生をもって発表していましたが、線状降水帯の発生が予測データを使って確認された時、最大30分程度早く発表することになります。

迫りくる危険から直ちに避難を促すためで、適中率は6割程度。高知県中部など、ピンポイントで線状降水帯の発生を予測することになっていて、大雨によって危険な状態が迫っていることをこれまでより早く知ることができ、避難行動につながります。

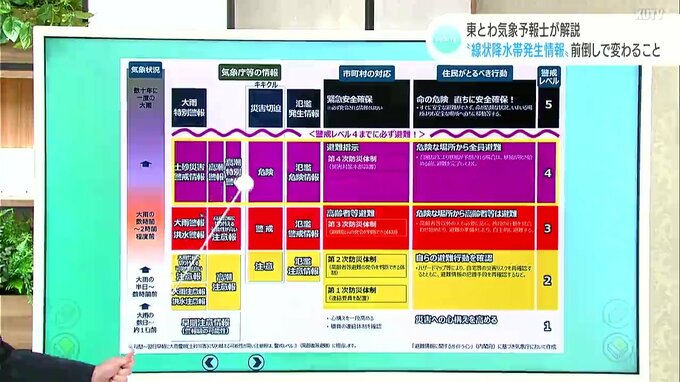

ただ、30分前倒しとなったとはいえ、顕著な大雨に関する気象情報は警戒レベル4相当の情報です。

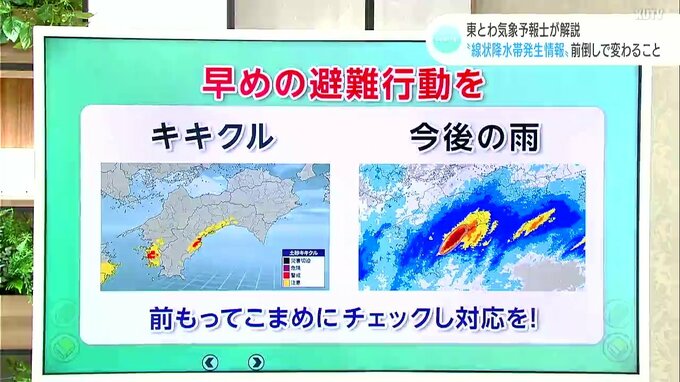

線状降水帯が発生していなくてもすでに大雨となっており、危機的な状況になっているおそれがありますので、キキクルや今後の雨の予想などを前もってこまめにチェックし、様々な防災情報を活用して対応することが大切です。