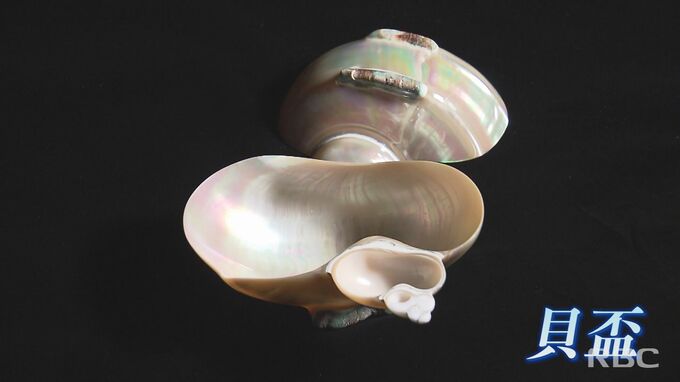

柔らかな曲線の中で、虹色に輝く真珠層。光の角度で様々な表情を見せるこの器は、夜光貝でできた盃・貝盃です。いつの時代からか人々の生活から姿を消した貝盃を、現代に蘇らせた女性がいます。

當眞清乃さん「夜光貝というものの歴史をしっかりと伝えること。それで貝盃をつくることで、歴史を紡ぐ、作り手として一人として、物づくりをする1人として、歴史を紡げたらいいなと思った」

當眞清乃さん。うるま市で夜光貝を使った器やインテリアを制作しています。すべて手作業で、1つの作品が完成するまでおよそ2か月、貝を磨き続けます。

當眞清乃さん「結構エンドレスで4,5時間ずっと磨いてます。削っていくと、表面がザラザラしていたものからツヤツヤになっていくので、それで手で触りながら確認しながら。なので指も一緒に削ることもあるんですが、削っていることに気づかず、夜に気づくっていう」

Qひたすら夢中で?

當眞清乃さん「もしかしたら瞑想状態に近いかもしれない、無心で削るっていう」

完成間際で失敗した作品も数知れず。真珠層の輝きを出そうと磨きすぎると、貝に穴が開いてしまいます。

當眞清乃さん「結構ここまで仕上げての失敗は自分なりに響くんです。3日くらいは作るのをやめます」

8年前、夜光貝を使ったジュエリーの制作を始めた當眞さん。各地を訪ね歩き、貝の歴史を学ぶ中で『貝盃』と出会いました。

當眞清乃さん「1000年以上も前に、南の地域をから京都の方まで送られて貴族の間で使用されていたと知ってすごく驚いて、それが興味を持ったきっかけになります」

琉球王国時代、螺鈿細工の原料として重宝され、アジアの伝統工芸を彩ってきた夜光貝。より古い時代には盃として使われてきました。平安時代の随筆・枕草子には、貴族たちが夜光貝を使って酒を飲む様子が描かれています。

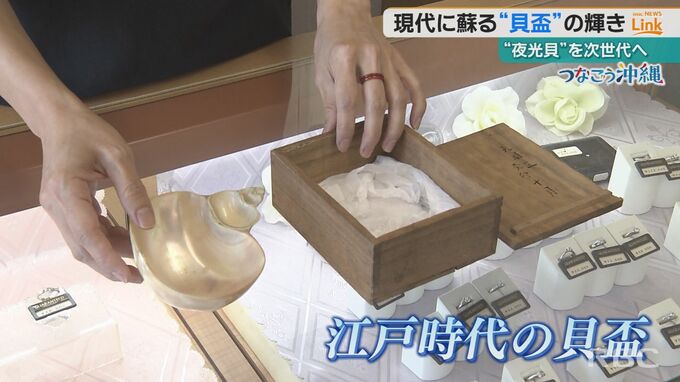

文献の中で貝盃を目にしてもなかなか実物には出会えず、ようやく3年前、貝盃を手に入れました。

天明3年。今から200年以上前の江戸時代のもので、この貝盃をモデルに、當眞さんは現代に再現しました。

當眞清乃さん「結構時間もかかるしきれいに作ろうと思えば結構かかると思うので、あの時代に作るってなると、結構拷問だったんじゃないかなという。道具のない時代、どうやって削ったのかなって思いながらすごいなと思って見ていますね」