北海道根室市出身で東京に暮らす89歳の女性写真家が、縁ある函館市で写真展を開いています。その写真家は、かつて酒場でバーを経営しながら、カメラで時代を切り撮りました。波乱の人生を歩む写真家の作品と時代背景を、写真家自身の言葉からお伝えします。

東京の新宿ゴールデン街は、戦後の闇市をきっかけにできた飲み屋街で、長屋に200軒以上のバーやスナックが軒を連ね、作家や映画関係者ら文化人が通うことで知られます。その一軒の名物ママで「おミッちゃん」と呼ばれた女性写真家、佐々木美智子さん89歳です。

”濃厚”という言葉に尽きる「おミッちゃん」の軌跡です。

出逢(あ)い~佐々木美智子写真展

写真展は「出逢い~佐々木美智子写真展」と題して、5月20日から道立函館美術館で開かれています。作品は撮影テーマと時代ごとに分けられ、展示室ではなく、エントランスとロビーに飾られているところがカジュアルです。また、敢えてコピー用紙に印刷して展示したことにも意味が込められていました。

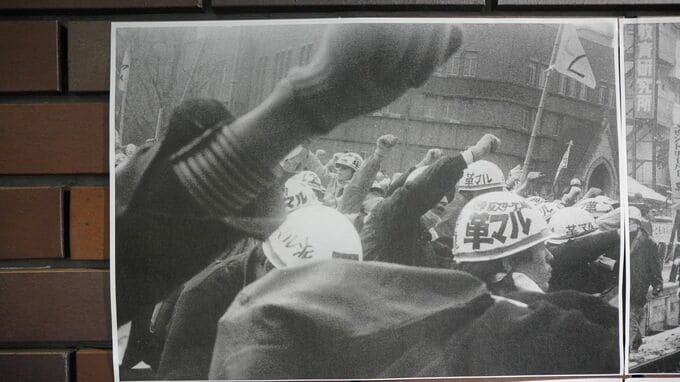

「日大全共闘1960年代後半」「新宿1960年代~」「根室1967年」「ブラジル1970~80年代」。作品群のテーマを目にするだけで、佐々木美智子さんが切り撮って来た時代と現場の多様さが、圧倒的な熱量で伝わって来ます。

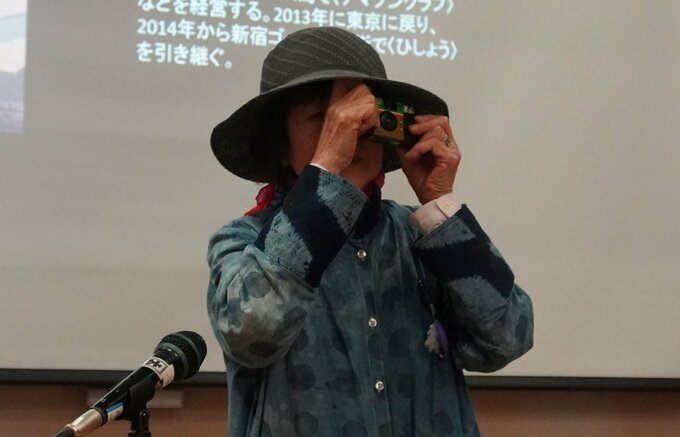

展示初日の20日は、佐々木さん本人が登壇して、作品のバックグラウンドを解説するトークショーが行われました。トークは司会者との掛け合いに佐々木さんが記憶をたどりながら答える形で進められ、約80用意された客席は函館市民や旧知の人らで埋め尽くされました。

根室~母の見送り

司会者から紹介を受けた佐々木さんはいきなり立ち上がって、「すみません、写真を撮らせていただきます」と言いながらカメラを客席に向け、パチリ、ギイギイ、パチリ、ギイギイ…。なんと、使い捨てカメラでフィルムを巻き上げながら聴衆を撮影し、それから話を始めました。

(司会者)なぜ、「写ルンです」をお使いなのですか?

(佐々木)私ね、フィルムにこだわっているんです。撮影した後、どうなって仕上がって来るか、ハラハラドキドキするのが好きで、手放せないの。

(司会者)函館はかつて暮された地ですね。

(佐々木)根室、函館、札幌。この3か所は、人生の中でストップモーションになっているの。

(司会者)渡島当別駅の前に住んでいたそうですね。

(佐々木)3年間住んだけど、一度も函館の市街地には行ったことがなかった。今のNTTね、岬の突端の高い所に彼の勤め先があって、本来は官舎に住まなくちゃならなかったんですけど、彼が駅前に部屋を借りてくれて住んでいました。彼との出会いがすべての始まりだった。

*佐々木美智子さんは1934(昭和9)年、根室生まれ。1953(昭和28年)年、19歳の時、結婚を機に夫の勤務先(国の無線通信施設)があった当時の上磯町(現北斗市)で一時暮しました。

(司会者)佐々木さんは根室生まれです。その当時のお話から聞かせて下さい。

(佐々木)うちは本家で、物心がついた時には親が決めた許嫁(いいなずけ)がいました。呉服屋の人だったんだけど、嫌で嫌でね。その頃、叔父が落石の無線電話局に勤めていて、高校を卒業した後、同じ無線電話局に就職して叔父の官舎に居候しました。そこで職場のある男性と知り合って、間もなく彼が函館へ転勤になり、私に「一緒に行かない?」って言ったの。プロポーズですよね。

*この時の思いを佐々木さんは、後の取材でこう話しています。「このチャンスを逃したら、一生、封建的な根室で暮らさなくちゃいけないと思ったの。だから迷うことなく決めたの」。

親は大反対。「ご飯も炊けない娘が嫁に行ってどうする?3年待ちなさい」と。でも私は決めて、出発の日の12時ごろ、母親に行くことを話しました。16時の急行列車で。そして二人で仏壇に水盃を上げ、母親が駅に見送りに来てくれた。母親は列車の中に入って来て「降りよう、降りよう」と手を引っ張るんです。その内、列車が動き出して、母親がデッキから飛び降りたんです。母親は線路のバラス(砕石)の上に倒れたまま、いつまでもいつまでも手を振って私を見送ってくれたんです。その列車の中では、函館まで彼とは一言もしゃべらないままでした。

函館~人生の一コマがストップして長いフィルムに

(佐々木)それからいろいろ事情があって、「自立したい」と思うようなり、函館の「未完成」というキャバレーで事務員として働いたんです。お店の3階で経理の仕事。

*この時、佐々木さんは夫と離婚して一人暮らしを始めましたが、「彼は私の思いを理解してくれて『どうにもならなくなったら戻って来い』と言ってくれたの。本当にいい人だった」と後の取材で話しています。

大晦日にお店で「蛍の光」が流れると、女給さんたちが大声でわんわん泣くの。女給さんたちはお金を稼ぐ事情がそれぞれ違うのよね。そうした光景が、後に新宿を撮る時の大きな糧になったんです。人間って、人生の一コマがストップして、それが自分の中で長いフィルムになって…。人生の一瞬が、私の中では3回あった。その時の経験が上京してからの基礎になったんです。普段は10分前のことも忘れてしまうんですが、そういうことはしっかり記憶に残っているんです。

東京~屋台引きから始めた暮らし

(司会者)そして札幌での生活を経て東京へ出ました。なぜ?

(佐々木)ここにいつまでも居ちゃ…と思って。

(司会者)「伊勢丹」の裏で屋台引きを始めたそうですね?

(佐々木)いろいろあって、「屋台」を10か月やったの。ヤクザのシマに紹介で入れてもらって。しばらくして常連さんもでき、その中の一人に「君はカタギになりなさい」と言われて紹介されたのが日活編集部だったの。当時、俳優の高橋英樹や石原裕次郎らが映画を撮っていたらしいけど、最初はぜんぜん知らなかった。

東京~大学紛争とカメラ

(佐々木)そこで映画監督の仕事をみて、「一人でできる仕事だ。これはいい」と思って写真学校へ通い始めたの。行き当たりばったりの人生ね。そして研究科生の時代に成田闘争や日大闘争が始まって、現場に顔を出すようになっていったの。学生と一緒になって、私はゲバ棒の代わりにカメラを持って行った。お金がなくてフィルムを買えなかったこともあったけど、カメラを学生に向けるとちょっと頑張ったりして。私も警視庁で何度も取り調べを受けたんです。

(司会者)その後、新宿で「むささび」というお店を開きますね?

(佐々木)3坪のお店。カウンターに6人、ボックスと言ってもビール箱を並べて、その上に古道具屋から買って来たテーブルを乗せただけのお店だった。大学闘争で行き場がなくなった学生の居場所をつくろうと思ってお店を開いたの。

*佐々木さんはその後の取材で、当時、学生運動に関心を寄せた理由についてこう話しています。「日大闘争の頃で、日大は芸術学部があって、どこか自由な雰囲気があったの。OBの人たちとの交流もあったから応援するようになった。根室では終戦の前に大空襲があってマチが焼け野原になっちゃった。私の兄は戦争に取られて亡くなっています。個人として生きられなかった時代のことを忘れちゃいけないのよね」。

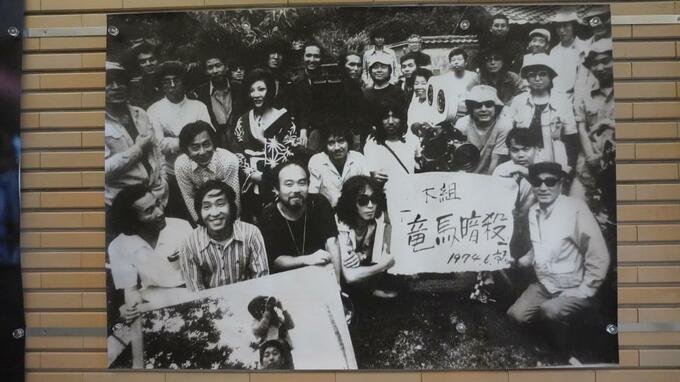

佐々木)その後もいろいろあって、「ゴールデンゲート」というお店をやっていた頃、映画「竜馬暗殺」のスチールカメラマンをやることになった。原田芳雄や松田優作が出てた映画ね。その撮影現場はすさまじいもので、監督や俳優が毎日けんかしながら撮ってる。私は心配で心配でいたら、ある日、松田優作が「ミッちゃん、心配しないで帰って寝なさい」と言って、私の頭をなでなでしてくれたこともあったの。この写真は打ち上げの記念写真で、監督が私に「本人も!本人も!」と言ったので、大きな鏡を持ってもらって撮影したの。左下に私もカメラを持って写ってる。

(司会者)そろそろお時間が参りました。まだまだお話はありますが、ここでみなさんへメッセージをお願いします。

(佐々木)お酒を飲みながら、いつかみなさんとお話したいですね。いつでも誘って下さい。とんでもない人生でここまでやって来ました。

その後、佐々木さんはスペインやアフリカを旅して、東京へ戻り、さらにブラジルへ移住して10年以上暮らしてまた東京へ戻り、伊豆大島で暮らした後、新宿ゴールデン街でまたまたバーを開きました。その店もコロナ禍の下で2年前に閉店しました。

トークショーの後で「これから何を撮りますか?」と尋ねると、佐々木さんは「雑草かな。雑草って言うけど、一つ一つに名前があるのよね。草を引き抜くと、虫が出てくることがあるでしょ?前は『ギャー』と声を出していたんだけど、それは虫たちの住まいを奪っちゃうことになるんですよね。だから今は『ごめんなさい』と言うようになって、虫が嫌いでなくなったの」と語りました。

最後に「お写真を1枚撮らせてください」と言うと、すかさずパチリ!と筆者が先に撮影されてしまいました。

◆「出逢い~佐々木美智子写真展」

・会場:道立函館美術館(入場無料)

・会期:5月20日~28日

・展示様式:「作品は敢えてコピー用紙に印刷して展示しています。その訳は、大学闘争の時代に前衛的な表現方法の一つとして、印画紙ではなく安価なコピー用紙に印刷して写真が発表されたそうです。今回も同じ手法で表現したいという佐々木さんの意向で、そのように展示しています」(同美術館学芸課長・大下智一さん)。

・6月7日~11日には、根室市総合文化会館でも開催

◇文: HBC・油谷弘洋