2021年に「世界自然遺産」に登録された本島北部の国頭村は、今もなお、貴重な自然が多く残ります。なかでも宜名真区にある名所、「大石林山」は、独特の地形が広がり、太古の歴史を感じられる絶景の場所。その神秘の場所を訪ねてみると、魅力にあふれていました。

屋良キャスター「国頭村の大石林山にやってきました!圧巻の岩々の景色となっています。この方とぜひ一緒に巡りたいと思います。大城先生です。よろしくお願いします!」

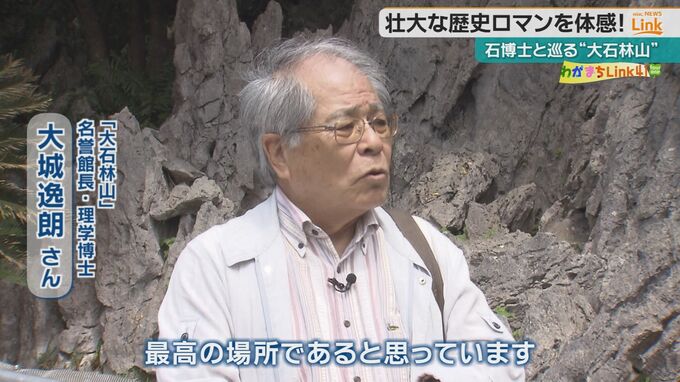

案内人は、大石林山の名誉館長を務める、理学博士の大城逸朗(いつろう)さんです。長年、島の地形やその成り立ちを研究し、大城さんの名前が付いた貝の化石もあるほど。『石博士』の大城さんの視点で、大石林山の魅力を教えて貰いました。

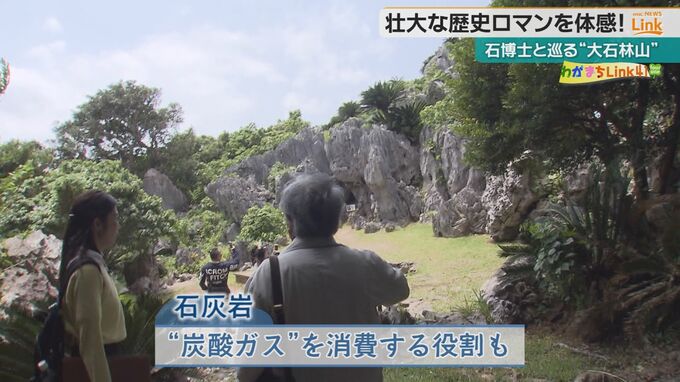

16万坪の広大な敷地を誇る大石林山、2億5千万年前の石灰岩が、長い年月をかけ、雨風で浸食されて出来た、世界最北端のカルスト地形です。その偉大な地球の営みを肌で感じてもらおうと、観光名所として21年前にオープンしました。国立公園にも指定され、貴重な自然が大事に残されています。

大城逸朗名誉館長「これ“カメニツァ”という地形の1つなんです。岩の表面に落ちた水が長い間、岩を丸く浸食してしまうということなんですね」

屋良キャスター「当たり前のように見ていました」

大城逸朗名誉館長「いやいや、これは波が寄せては返す海岸側でよく見られるけど、山で見られるのはこの地域だけ!」

この地域がいかに、長い年月をかけて出来たというのを、岩が物語ってくれています。さらに石灰岩は、炭酸ガスを消費する役割があるため、公園全体が、空気が澄んでおいしいのも魅力です。

大城逸朗名誉館長「それぞれの形を作った物の1つ1つというのは、それなりの理由がある」

普段なら、素通りしているような岩も、歩みを進めると、成り立ちが私も気になってきて…

屋良キャスター「これは面白い形が!」

大城逸朗名誉館長「もう見る目が出来てるよ!ガイドとしてOK!」

地面に埋もれていた岩、その上を、雨がじわりと流れるなかで、石灰岩が溶かされ、貫通したような穴ができるといいます。大石林山ではこのような自然が作り出した色んな顔の岩に出会えます。

大城さんは、こうした沖縄が誇る貴重な自然を広く知ってもらおうと『沖縄石の文化博物館』をオープンさせました。

ここでは県内すべての市町村の代表的な石が展示されていて、そのほとんどが大城さんが集めてきたものです。いかに沖縄が“石の文化の県”であるかを知ることが出来ます。

大城さんはこれからも山全体を博物館として、国頭村自慢の自然を紹介していきたいとしています。

大城逸朗名誉館長「大石林山というのは、国頭の最高の絶景であると同時に、最高の場所であると思っています。自然に生かされているわけですから、自然を大事にして後世に残していくそういうことをしないといけない。もう少し岩に名前を付けたり帰ったら、あれはただの岩じゃなかったなと、そういうような話が出来るような場所にしてみたいと思っています」

国頭村の『大石林山』を訪ねると、岩の奥深さに魅せられ、その魅力を伝えていこうと活動する男性の姿がありました。