日本は「なり手がいない社会に突入」。人材確保に賃上げは必需

――コロナ禍からの経済の回復で需要がぐっと伸びてくるときに、今人手不足がボトルネックになってきている。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

最近出張で四国に行ったときに、おてつたびを利用している経営者の方にお聞きしたら、やってくださる方が若くて活気が出ていい。インバウンドが増えているので、英語をしゃべるので本当にありがたいと。本音でうちに就職してくれないかなとおっしゃっていて、やはり人手が本当に足りないという話はいたるところで聞きますね。

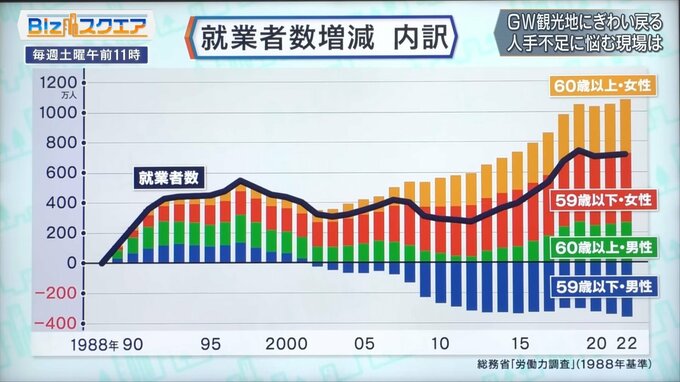

当面こうしたマッチングサイトも使いながら現場は何とか人手不足をしのいでいくわけだが、長期的に見ると、労働力人口の問題がある。日本の15歳から64歳の生産年齢人口は90年代をピークに下がってきているが、就業者数は特にアベノミクス以降は増えてきていた。

誰がカバーしてきたのか。60歳を境に、男女の就業者数の増減をまとめたものを見ると、2001年までは男女全ての世代で就業者数は増えているが、2002年以降は59歳以下の男性がマイナスとなり、代わりに女性と60歳以上の男性が増加している。

――お年寄りと女性の就業者が増えて全体の就業者数を増やしてきたという構図がはっきりしている。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

ただ、もう起きているのですが、団塊世代が75歳になっていくので、労働からリタイアされていく。女性の方もM字カーブが相当解消したので、だんだん頭打ちになってきているのです。ちょうど足元1、2年就業者数が横ばいになっているのですが、日本は今もう限界まで来ています。今、都内でもそうですが、張り紙で「従業員を確保できないので当面の間休業します」というお店が増えていると思います。現実的に起こり始めているのは、なり手がいない社会にもう突入しているということだと思います。ホテルや旅館はインバウンドで急激に増えているので、そこが非常に顕在化していますが、他の産業でも同じように今起きているというのが日本の現状です。

――接客業だけではなく人手不足はありとあらゆるところで起きてくる。そうなったときに、現場は何をする必要があるのか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

やはり賃金を上げて人をできるだけ確保できるようにするということが非常に重要で、ホテルなどインバウンド関係のところは日本の試金石だと思うのですが、今海外の方が来ていただくときも安すぎますよね。だからその安いところの値段を上げて、世界標準にする。その上で、これからも徐々に賃上げ、料金アップの循環を回すということができれば、他の産業にも波及していくので、なり手がいない社会になってきたときに賃上げは必需だと思います。

人手不足を賃上げと好循環のきっかけにしていく努力が求められている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 5月6日放送より)