利用者の減少が課題となっているJR大糸線の南小谷(みなみおたり)以北の活性化策を検討する部会が開かれました。

部会では、沿線が一体となって活性化に向けた具体的な取り組みを始める方針です。

大糸線沿線の自治体などでつくる期成同盟会の振興部会は、今年度初めてとなる会合を9日、大町市で開きました。

部会では、SNSによる情報発信や、携帯端末によるスタンプラリーなど、今年度のイベント計画を議論。

沿線の自治体などが一体となって年間を通じた取り組みを行い、イベントごとに大糸線の利用者数を把握することを決めました。

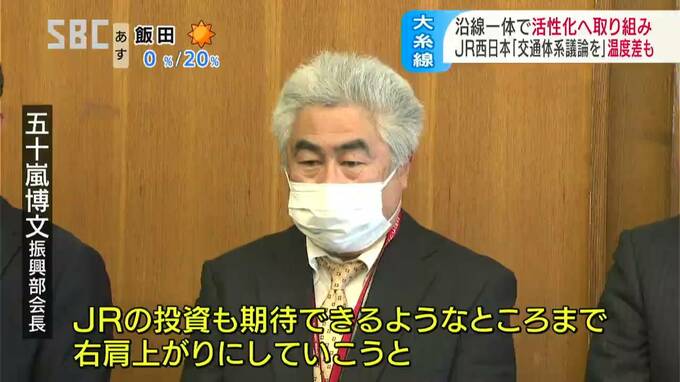

■振興部会五十嵐博文(いがらし・ひろふみ)部会長

「まずは活性化をちゃんとやらせてもらえないだろうかと。本来低迷しているのを右肩上がりにして、少しでも利便性の促進に(つながり)JRの投資も期待できるようなところまで右肩上がりにしていこうと」

新たな取り組みで利用者を増やしたいとする振興部会に対し、オブザーバー参加のJR側は、「具体的な交通体系」の議論を始めることが地域のためとするなど、双方の温度差も浮き彫りになりました。

■JR西日本金沢支社鹿野剛史(かの・たかし)交通企画室長 「利用促進の取り組みだけで鉄道の特性が発揮できている状態まで利用を持ち上げることは、非常に難しいと考えており、そうであれば、具体的な交通体系に関する議論も並行して行う必要がある」

また、会議ではJR西日本が2022年度の経営状況などを報告。

新型コロナにより落ち込んでいたJR西日本の営業損益は、3期ぶりの黒字に転換し、地方在来線の運輸収入も前年度(2021年度)より200億円余り増え、860億円にまで回復したことが示されました。