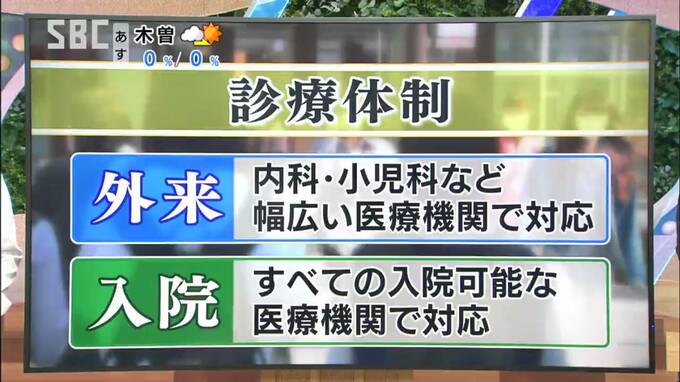

5類への移行で、診療体制も変わります。

外来は、内科や小児科など幅広い医療機関で対応できる体制に移行。

入院については、すべての入院可能な医療機関で、患者を受け入れる体制づくりを目指します。

治療の最前線に立ってきた病院の受け止めは?

長野県松本市波田(はた)の松本市立病院。

感染拡大時には、最大で、37のコロナ病床を持ち、治療の最前線に立ってきました。

5月2日の発熱外来。

患者は以前に比べて少なく、落ち着いた状況でした。

■中村雅彦院長

「この3年間非常に長かったなと感じています。やっと出口にたどり着いたっていう安堵感とともに、まだまだ落とし穴はいくつかある。慎重に注意しながらコロナ前の診療態勢に戻していきたいと考えています」

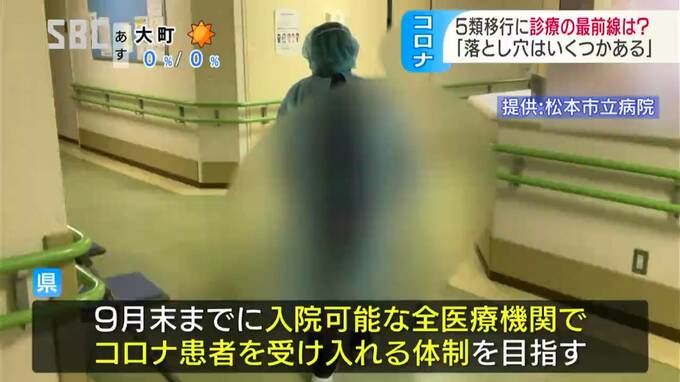

5類への移行に伴い、県は、診療経験がなかった施設も含め、9月末までに入院可能なすべての医療機関でコロナ患者を受け入れる態勢を目指します。

ただ、新型コロナと向き合ってきた中村院長が、危惧することがあります。

■中村院長

「問題は今までコロナの患者の診断や治療経験のない一般の病院が、コロナ患者の受け入れができるかどうかってこと。治療経験のない病院は受け入れが困難だったり院内感染が怖いんですね。開業医の先生が(入院を)依頼しても結果的に患者さんのいわゆるたらいまわしが起きてしまう危険がある」

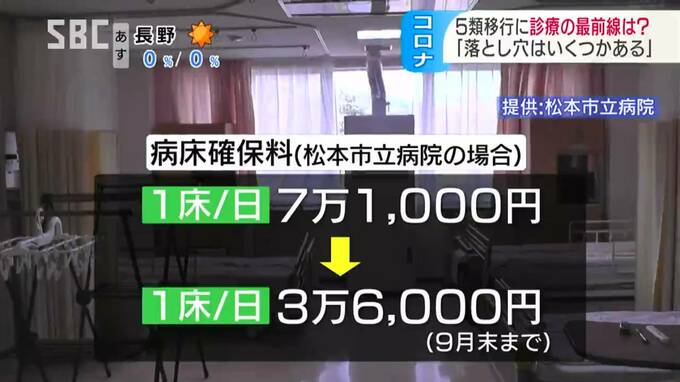

5類移行は、病院の経営にも大きな影響を与えます。

コロナ診療にあたる医療機関への支援が縮小されるためです。

松本市立病院の場合、コロナ患者用のベッドを確保すると、これまでは、「病床確保料」として1床あたり、1日に7万1,000円の補助金が支給されました。

それが、5類移行に伴い、3万6,000円に減額されます。

■中村院長

「コロナの患者の受け入れ態勢を維持していけばいくほど赤字になる。経営的には厳しいと考えています」

病院では、感染状況を考慮した上で、当面、コロナ病床を10床にして、対応していく方針ですが、不安もあります。

■中村院長

「変異を繰り返しながら免疫をかいくぐる能力を持ち合わせるウイルスなので、今年の夏は本当にまだ気が抜けないなと考えています。第9波が起きる可能性は十分あるんじゃないかと思う。1度戻した態勢をまた増やすって結構大変なんですね。即応態勢が。急な感染拡大が起きた時に態勢をまた取れるかどうか非常に不安です」