戦後、日本人捕虜がソ連に連行され強制的に働かされた『シベリア抑留』。抑留について伝える京都府の舞鶴引揚記念館の資料は2015年にユネスコの世界記憶遺産に登録されました。登録に向けて作業に携わった沖縄出身の学芸員の活動から、歴史の「継承」について考えます。

日本海に面した港町、京都府舞鶴市。天然の入り江は、戦時中は海軍の船を守る要塞として機能し、今は自衛隊の基地が置かれています。入り江の一角に復元されたとある桟橋。ここにはかつて、異国の地で過酷な労働を強いられた人々が降り立ちました。

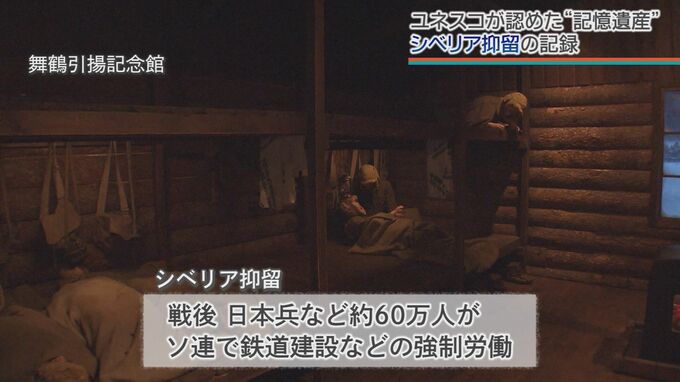

シベリア抑留。第二次世界大戦後、中国大陸などで捕虜になった日本兵などおよそ60万人は、わずかな食料と冬場には零度以下の環境で、鉄道や道路の建設など過酷な労働を強いられました。

舞鶴引揚記念館には、シベリア抑留に関する資料が保存されていて、このうち570点は世界的に貴重な記録物だと認められ、8年前ユネスコの世界記憶遺産に登録されました。

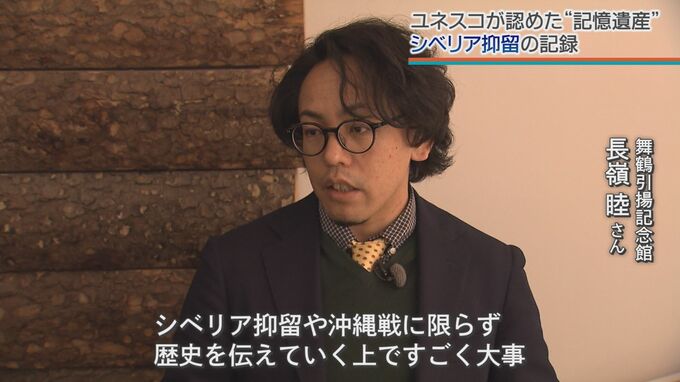

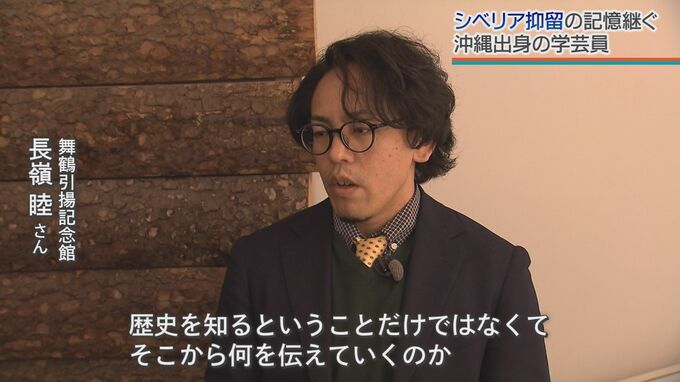

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「辛く苦しいシベリア抑留のこともわかるが、その中で抑留者が生きようとする力。そういう所が評価として意義が深いのかなと思います」

登録に向け、中心的に作業を担った沖縄県糸満市出身の長嶺睦さん。京都で戦跡考古学を学び、11年前から学芸員として働いています。

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「シベリア抑留ってただ苦しいだけではなくって、そういう中にも嬉しいこと、故郷の自分の家族のこと、自然の美しさ、そういうことを書くことによって、折れそうになる心を戻そうとする心の支えにしていたんだということがわかるんですね」

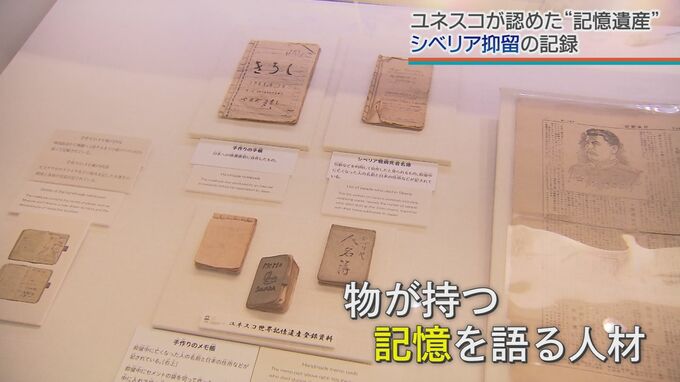

登録された展示品の1つ「白樺日誌」。記録を残すことを禁じられていた抑留生活の中で、白樺の樹の皮を紙代わりに使い、ストーブの煤で文字に残した貴重な資料です。厳しい労働と束の間の休息、シベリアの自然などが和歌に詠まれています。

およそ1万6000点の資料を保存する舞鶴引揚記念館。今回特別に、収蔵庫の中をみせてもらいました。

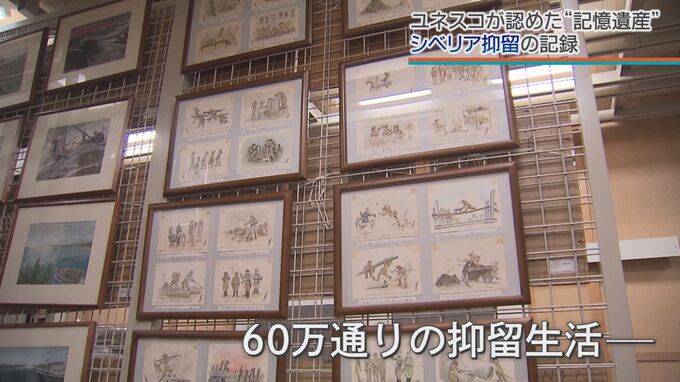

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「辛い状況をコミカルに描いている人たちもいる。自分たちが置かれた状況をどう捉えるか、実は60万人いれば60万通りにも違うんですよ」

帰国後、ソ連での生活を思い出し、辛く苦しい重労働を描いた人もいれば、ユーモアたっぷりに現地での交流を描いた人も。こちらは農作業中の1コマ。大きく鈴なりにできたジャガイモに唾をのむ捕虜や、帰国の噂に一喜一憂する人々を描いています。

『シベリア抑留』と一口に言っても、60万人いればその切り取り方は様々。それぞれ、心に留めた抑留生活が映し出されています。

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「あんな苦しい状況の中でもモノをつくることが彼らにとって楽しみに変わっていく。1日では絶対できないので、毎日毎日ちょっとずつ出来上がっていく状況が嬉しかったりとか。個人個人が不安を打ち消す要素として、日々の生活の中で心に潤い、心の楽しみ、心の支えになるものをつくることが大事だということを抑留が教えてくれている」

強制労働の合間につくったスプーンや麻雀牌。あすが来るかも分からない状況の中、自らの手で形あるものを作り出すことで、喜びを見出していました。それが生きる希望となり、持ち帰った品々は生きた証となりました。

長嶺さんは、モノ言わぬ展示品がもつ抑留の記憶を語る人材が必要だと考えています。

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「体験者が減っていく中で、資料が持っているバックグラウンド、来歴とか、そういったこともあわせて伝えていくことが大事。人とモノで伝えていく大切さだと言っている。それがシベリア抑留や沖縄戦に限らず、歴史を伝えていく上ですごく大事だと思っています。表面だけ見ない。これすごく大事です」

展示品に代わって語り、その背景や記憶を伝える語り部。長嶺さんは、来館者が見るだけでは読み取れない、展示品が持つ意味や背景について理解を深めてもらおうと、語り部の育成にも取り組んでいます。

受講者「せっかく舞鶴にこういう場があるのに、あまりにも知らな過ぎて、ちょっと学ぶ必要があるなと思って」

自分の住むまちの歴史を知りたい人、親族が抑留者だった人など、参加の理由は様々。受講者は1年かけて抑留の歴史や展示品1つ1つの背景を学び、語り部となります。

語り部の男性「紙がないペンがない、インクがない。どうしたか。これ白樺の木の皮です。ペンはですね、ペン先、缶詰の缶、空き缶でつくりましてね、煙突のすすを水に溶いて書かれた本物です。本物が故に反れたり折れたりするんですよね」

抑留者がモノに託した記憶は、語り部へと語り継がれ、来館者へと伝えられています。

来館者「ネットでいくらでも知れますけども、現物をみるのは違いますね。実感できました」

舞鶴引揚記念館 長嶺睦さん「本物を目にした時のインパクトとあわせて、そこに語りがプラスアルファされることで深みが出ると思う。歴史を知るということだけではなくて、そこから何を伝えていくのか。歴史は多面的だということ。そういうことをしっかりと僕は伝えられる人材を育成していきたいと思っています」

78年前、極寒の地シベリアに抑留された60万もの人々。彼ら1人1人が残した生きた証を、長嶺さんは次の世代へと繋いでいきます。