昔から沖縄の屋根を彩ってきた赤瓦。近年、新たに建てられた住宅でもデザインとして赤瓦を取り入れるなど、沖縄の風景には欠かせないものとなっています。赤瓦を製造する企業や職人が減少する中、与那原町で70年以上続く瓦工場を取材し、真っ黒な泥が鮮やかな瓦に焼きあがる秘密と沖縄の原風景を守る職人たちの思いを聞きました。

伊良波記者「与那原町は赤瓦の県内シェア90%を誇る町です。このように通りに名前がつくほど製造が盛んです」

赤瓦屋通りの入り口に立つ、八幡瓦工場。創業73年、社員8人の工場で赤瓦やレンガを製造しています。

その製造数は月におよそ2万枚。一軒家の瓦にしておよそ4軒分の瓦を造っています。社長の八幡昇さんに、その材料をみせてもらいました。

八幡瓦工場 八幡昇社長「これがクチャ」

赤瓦の原料は泥岩・クチャ。与那原ではクチャがよく採れることから、赤瓦の一大産地となりました。

八幡瓦工場 八幡昇社長「沖縄の瓦が民間に開放されたのは、明治のわりと遅い時期ですからね。金持ちとか、よっぽどいい家しか瓦つくれなかったという時代があったらしいですね」

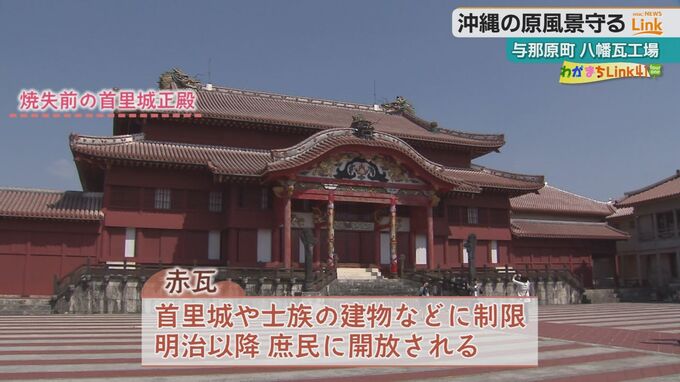

赤瓦の利用は、かつて首里城正殿をはじめとする王府や役所の建物など重要な建物に制限されていましたが、明治中頃以降、庶民にも開放され広く愛されるようになったといいます。

八幡瓦工場 八幡昇社長「沖縄はスコールが結構あるでしょ。その時はある程度水を吸って、熱を発散するから涼しくなりやすい。夏涼しくて冬暖かいというのが沖縄の瓦の特徴ですよね」

沖縄の気候風土に適した赤瓦。どのように作られるのでしょうか。

まずは粉砕したクチャと赤土に水を混ぜます。赤瓦と名がつくものの、この段階ではまだ茶色っぽく、暗い色をしています。よく練った下地を一定の大きさに切りそろえ、圧力をかけて整えていきます。

機械化が進んでいますが、最後に形を整えるのは手作業で。1枚1枚丁寧に確認しながら、微修正していきます。十分に乾燥させないと割れてしまうため、2週間から1か月、自然乾燥させてようやく焼くことができます。

1000度の窯で24時間焼くことで、クチャに含まれる鉄分が酸化し、鮮やかな赤色が生まれます。最終チェックは、ハンマーで叩いて音で判断。

「ゴーンゴーンゴーン」

1か月かけてここまできても、濁った音がすると、出荷することはできません。強度が足りていない可能性があるためです。

機械化進むも最後は人の手を 本来の作り方を残す思いとは

大事な部分は人の手で、最後は目と耳で厳しくチェックされる赤瓦。こうして生産する瓦は、現在の主力商品ですが、八幡さんは本来のつくり方も忘れてはならないと、琉球王朝時代から続く、木の桶を使った製造方法を今に残しています。

八幡瓦工場 八幡昇社長「要するに原点だから、モノづくりのね。だからこれは残しておいて、こういう風に造りましたよというのを残しておかないと、ただ機械でつくってこういう原点が分からないでつくっていても。理解しにくいだろうと思って」

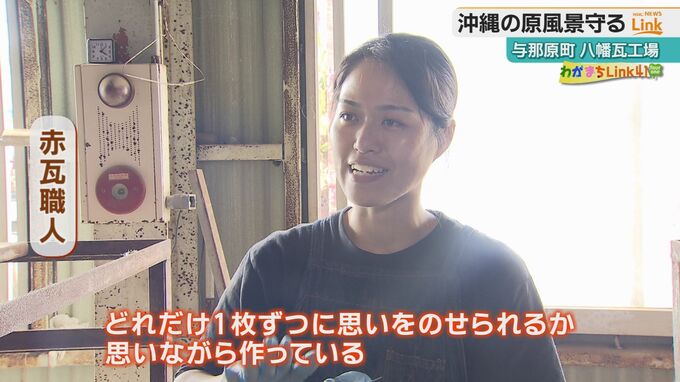

機械化が進んでも、丁寧にものづくりに向き合う姿勢は、職人1人1人に受け継がれています。

赤瓦職人「どれだけ1枚ずつに思いをのせていけるかと思いながら作っている。当たり前の日々の中で上達させていくかという所は、ちゃんと向き合ってやっていきたいなと思っています」

赤瓦職人「沖縄の青い空に映える赤い瓦が1番魅力じゃないかなと思うんですけど、1枚1枚気持ちを込めて、きれいなものができればいいなという気持ちでやってますね」

与那原町を訪ねると、昔ながらの製法を大事にし、沖縄の原風景を守り続ける職人の姿がありました。