対話型AI「チャットGPT」を開発したオープンAI社のアルトマンCEOが来日した。今注目のチャットGPTとは一体どのようなものなのだろうか。

「日常生活で不可欠なものに」。日本政府は「現状、規制はない」が、個人情報保護が課題

オープンAIのCEOサム・アルトマン氏は4月10日、総理大臣官邸で岸田総理と面会した。2022年11月、対話型AI「チャットGPT」を公開すると、2か月でユーザー数が1億人を超えるなど、今世界で注目の人物だ。

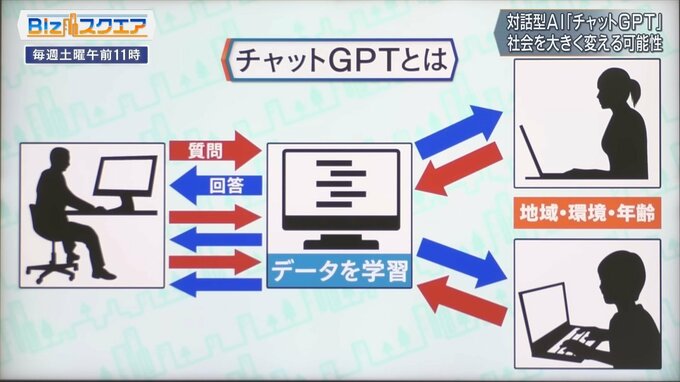

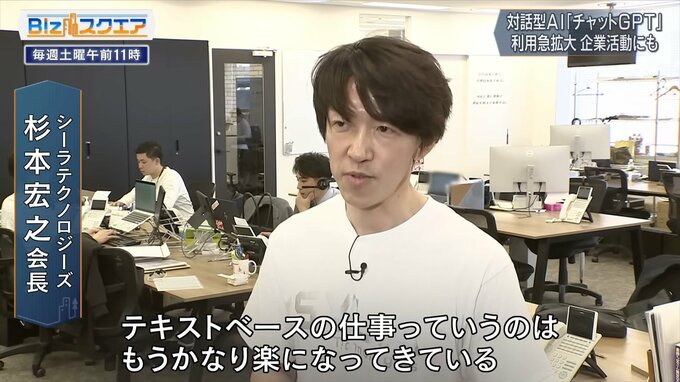

オープンAI社が開発した対話型のAI「チャットGPT」は、ネット上の膨大な数の文章を学習し、どのような質問にもわずか数秒で回答してくれ、登録すれば誰でも無料で使える。自然な対話ができるチャットGPTの機能を企業活動に生かそうとする動きが出ている。都内にある不動産会社「シーラテクノロジーズ」は物件広告のキャッチコピーの作成に活用している。

シーラテクノロジーズ 杉本宏之会長:

テキストベースの仕事は、もうかなり楽になってきている。8割は、ほぼなくなるだろうと。人間がクリエイティブにどんどん進化していく方向に時間を使えるので、会社を大きくドライブさせていこうとワクワクしています。

三井住友フィナンシャルグループが従業員専用の対話ソフトの開発を発表したほか、三菱UFJやみずほフィナンシャルグループでも導入の検討が進んでいる。チャットGPTを巡っては、イタリア政府が3月31日、個人情報を違法に収集した疑いがあるとして一時使用禁止にしたり、バイデン大統領が法整備の必要性を訴えたりと規制の動きも出ているが、日本国内での規制について松野博一官房長官は14日、「現状、規制する考えはない」と述べた。

チャットGPTは今後どのような広がりを見せるのだろうか。アメリカのIT大手アマゾン・ドット・コムは4月13日、文章などを自動で作る生成AIのサービスを始めると発表した。すでにマイクロソフトやグーグルも一般向けのサービスを発表していることから、チャットGPTのような生成AIの開発がIT企業にとって新たな競争の柱となっている。専門家は「生成AIは日常生活で不可欠なものになるだろう」と指摘する。

第一生命経済研究所 柏村祐主席研究員:

対話型の強みは、やはり気軽さです。会話しているような感じで、聞けば返してくれる。今まで普及してきたテクノロジーは気軽で簡単だからです。難しかったり、設定などが面倒くさいものは普及していません。日本人が(日本語で)質問して回答する。これは個人の趣味や生活も良くしますし、企業の働き方も変えていく。使い方によって日本の未来を変えていくものだと考えています。

消費や購買行動にも影響するという。

第一生命経済研究所 柏村祐主席研究員:

「一番私にぴったりの安い携帯とかスマホを教えて」と言ったら、買い替え時期など自分に最適なものを推薦してくれて買える。1個1個クリックしないでダイレクトに必要なものを買える。モノの買い方、購買の行動も変わるかもしれません。

一方で、課題については、利用者が病気の症状などを検索した際、チャットGPTがその検索した内容を学習し第三者に流出させる恐れがあるという。

第一生命経済研究所 柏村祐首席研究員:

課題はデータのプライバシーの問題ですとか、すごく機微な個人情報、例えば病的な情報などを入れてそれが悪用されてしまうようなリスクがあったりする。非常に危険な質問に対して回答させない倫理観をチャットGPTに埋め込ませることが大事だと考えています。